|

Queratoacantoma oral.

revisión de la literatura y comunicación de un caso.

Ruth Ferreyra de Prato

¹ ,

Angel D Talavera1 Rene L,Panico1 , Ximena Kiguen2, Daniel

Piccini 3, Cecilia Cuffini 2. ,

Angel D Talavera1 Rene L,Panico1 , Ximena Kiguen2, Daniel

Piccini 3, Cecilia Cuffini 2.

Revista Facultad de Ciencias Medicas 2009; 66(Supl. 1):

21-25

1 Cátedra de Anatomía

Patológica A. Facultad Odontología.

2 Instituto de Virología “Dr. J M Vanella”. Facultad

Ciencias Médicas

3 Cátedra de Anatomía Patológica IV. Facultad Ciencias

Médicas

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Introducción

El queratoacantoma es una neoplasia escamosa cutánea

queratinizante común, caracterizada por un crecimiento

rápido y abundante, seguido por una involución espontánea,

cuya aparición clásica es en la piel expuesta al sol de

individuos de edad avanzada de piel clara. Se postula que el

queratoacantoma podría derivar de las células de glándulas

sebáceas ectópicas intraorales asociado a puntos de Fordyce

en la cavidad oral (1). Ha recibido como sinónimos

carcinoma escamoso primario, molusco pseudocarcinomatoso

(2), queratosis símil tumor, verrugoma, úlcera crateriforme,

molusco sebáceo (3), y quiste sebáceo atípico (4), entre

otros.

En 1889 Sir Jonathan Hutchinson realizó la primera

descripción del queratoacantoma solitario, y lo denominó

“úlcera crateriforme de la cara”, en 1934 Ferguson-Smith

informó del primer caso documentado del queratoacantoma

múltiple, en 1950 Grzybowski describió un “tipo eruptivo”

ahora reconocido como una variante rara de queratoacantoma

múltiple. Se acredita a Freudenthal el haber sugerido el

término “queratoacantoma” (5).

Los queratoacantomas ocurren casi dos veces más

frecuentemente en los hombres que en las mujeres. El tumor

se presenta más a menudo entre los 60 y 70 años; y aunque se

han documentado casos en lactantes, son raros antes de los

20 años. Estas neoformaciones que aparecen principalmente en

piel con pelos, expuesta al sol, de la cara y las manos (6),

también han sido descriptas con localización en mucosas y

semimucosas tales como conjuntiva, mucosa nasal, mucosa

perianal y anal, mucosa oral, lengua, paladar, encías y

labios (7).

Su etiología aún no se conoce, se han relacionado diversos

factores como son la infección por el virus del papiloma

humano (genotipos 9, 11, 13, 16, 24, 25, 33, 37 y 57), las

radiaciones ultravioleta e ionizantes, los carcinógenos

químicos como la brea y el alquitrán, traumatismos previos

como rasguños, quemaduras, cortes al afeitarse, picaduras de

insectos, astillas de madera, etc. (8). El hecho de que la

mayor parte de las lesiones se localicen en sitios

expuestos, favorece esta hipótesis. También se postulan

factores genéticos e inmunológicos para explicar su origen.

Los principales diagnósticos diferenciales son: carcinoma de

células escamosas, hiperplasia seudoepiteliomatosa, cuerno

cutáneo, queratosis solar, queratosis seborreica, molusco

contagioso, carcinoma de células basales, tricofoliculoma y

granulomas (9).

El queratoacantoma tiene tres estadios de desarrollo, el

primero es de crecimiento rápido, en el que llega a medir de

10 a 25 mm de diámetro en 6-8 semanas iniciando con una

pequeña mácula roja que luego adopta un aspecto papular

seguido de una lesión típica con centro crateriforme. La

segunda etapa es la de maduración donde la lesión deja de

crecer y permanece estacionaria con su forma de cúpula o

cráter, por último la fase de resolución donde se produce

expulsión del tapón córneo y reabsorción de la masa tumoral,

dando como resultado una cicatriz atrófica e hipopigmentada.

Cada una de las etapas tiene una duración aproximada de 2 a

8 semanas y su presentación clínica va a depender de la

variedad de queratoacantoma (Cuadro I). (9)

Cuadro I. Variantes Clínicas

de

Queratoacantoma.

1.

Queratoacantoma solitario

Queratoacantoma gigante

Queratoacantoma centrífugo marginado

Queratoacantoma subungueal

Queratoacantoma disqueratótico y secretor

2. Queratoacantoma múltiple

De tipo de Ferguson-Smith

De tipo de Grzybowski (queratoacantoma eruptivo

generalizado)

De tipo de Witten y Zak

3. Otras variantes

Queratoacantoma agresivo

Queratoacantoma verrugoso

Algunos autores (10) afirman que el queratoacantoma puede

llegar a malignizarse convirtiéndose en un carcinoma de

células escamosas. En su estudio deducen que al menos el 25%

de los queratoacantomas solitarios tienen una transformación

maligna, lo que ocurre con más frecuencia en personas de

edad avanzada y en áreas foto

expuestas.

Lever y colaboradores (11) destacan la importancia de

evaluar la arquitectura global de la lesión para realizar

un correcto diagnóstico diferencial con el carcinoma de

células escamosas de bajo grado, ya que a veces es difícil

distinguirlo histológicamente de un verdadero carcinoma, si

no se observa la pieza completa (9).

Si bien la mayoría de los queratoacantomas remite en forma

espontánea sin tratamiento, por lo general se aconseja la

intervención terapéutica por los siguientes motivos:

1) Para acelerar la resolución y producir un mejor resultado

estético.

2) Para prevenir la incrustación en estructuras vitales,

secundaria a un crecimiento rápido.

3) Porque durante la fase de crecimiento temprana no se

puede predecir el tamaño final de la lesión, el área

resultante de destrucción de tejido normal y su

transformación maligna.

4) Porque en muchos de los casos el tratamiento es simple,

efectivo y disminuye la incidencia de recidivas.

Existen múltiples opciones terapéuticas como: escisión

quirúrgica, electrodesecación, criocirugía, radiación,

esteroide intralesional, 5-fluorouracilo tópico o

intralesional, interferón (12), y cirugía micrográfica de

Mohs entre otras.

El primer caso de queratoacantoma tratado satisfactoriamente

fue comunicado por el Dr. Belisario en 1959, (13) dicho

manejo alcanzó su popularidad entre 1960 y 1970, sin

embargo, se disminuyó su uso al incluir el 5-fluorouracilo

en el manejo de los queratoacantomas. Se desconoce el

mecanismo por el cual los esteroides causan la regresión de

los queratoacantomas (14).

Caso

clínico

En Diciembre del año 2008 un paciente acude a la consulta

Estomatológica, presentándose en el Hospital Municipal de la

ciudad de La Cumbre en la provincia de Córdoba (República

Argentina), derivado por su Odontólogo general, durante una

campaña de prevención de cáncer.

Paciente masculino de 48 años, de piel morena, conductor de

máquinas viales, hipertenso medicado; fumador crónico (entre

30 y 40 cigarrillos por día) y con hábito de beber vino

tinto (1 litro por día, aumentando la cantidad los fines de

semana), quien presentaba una lesión blanca exofítica de 4

mm de diámetro, en la mucosa del labio superior derecho,

cercana a la línea de Klein. La parte superior de la misma

era de color blanco húmedo, con aspecto verrugoso y la base

de implantación pediculada, de color rosado intenso a

rojizo, no adherida a los planos profundos. La lesión

indolora era de consistencia gomosa y se desplazaba sobre su

base. (Figura 1)

Se realizó la citología exfoliativa de la lesión de la

mucosa labial superior, se fijó inmediatamente con laca en

aerosol, se coloreó con

Papanicolaou (P.A.P.),

May Grunwald -

Giemsa (M.G.G)

y Ácido periódico de Schiff (P.A.S.).

Se obtuvo un raspado de la lesión labial para determinar la

presencia y genotipo del virus papiloma humano por la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el estudio de la

longitud del fragmento de restricción enzimática (RFLP) (8).

Posteriormente se realizó la biopsia excisional de la

lesión.

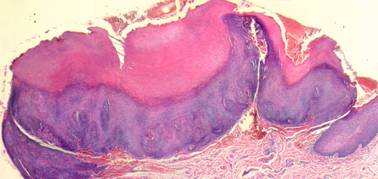

Microscópicamente; la lesión de la mucosa labial mostraba un

epitelio plano estratificado, hiperortoqueratinizado,

acantósico, con signos de displasia epitelial, pleomorfismo

celular, con mínima actividad mitótica. Los límites

laterales, conformaban un collarete, con presencia de un

escaso infiltrado linfocitario perivascular, en el corion

subyacente (Figura 2). El resultado de la citología fue LIMB II (Lesión intraepitelial de la mucosa Bucal, Grado II),

correspondiente a una displasia epitelial moderada, la cual

mostraba abundantes células superficiales orto y

paraqueratinizadas, células intermedias con gránulos

citoplasmáticos e imágenes tipo coilociticas, compatibles

con infección por VPH.

Se determinó la presencia del genotipo 16 de VPH

(Figura 3)

en la lesión labial del paciente.

(15)

El tratamiento de elección en esta tumoración fue la

exéresis quirúrgica.

El paciente cursó con un post operatorio satisfactorio sin

ningún tipo de complicaciones. El post operatorio a

distancia no presentó recidiva ni recurrencia de la lesión

de semimucosa del labio superior.

En este caso, el hábito de fumar, la ingesta de alcohol, la

exposición solar y la presencia del genotipo 16 de VPH

pudieron influir en la evolución prolongada de la lesión

ubicada en mucosa del labio superior, que no resolvió

espontáneamente. Se debe resaltar la importancia de

instaurar y sustentar programas para controlar estrictamente

las lesiones orales insipientes; además de brindar a los

pacientes, la información sobre los factores de riesgo

asociados que son perjudiciales y que pueden inducir la

transformación celular de las mucosas orales; con el

objetivo de controlar tempranamente estas lesiones y evitar

consecuencias irreversibles.

Agradecimientos:

Por su colaboración a los colegas, la Médica

Maria Luisa Sollazzo por la asistencia técnica en las

muestras citológicas, a la histotecnóloga Agustina Pereira

por su dedicación en el procesamiento de la muestra biópsica

en el laboratorio de Anatomía Patológica y al Ing. Luis

Croare por su precisa asistencia en la digitalización de las

imágenes en Área de Biología Oral de la Facultad de

Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Figuras

Fig.

1:

Lesión exofítica blanca húmeda, pediculada localizada en

labio superior.

Fig.

2

Se observa la arquitectura global del queratoacantoma con

epitelio hiperplásico, hiperortoqueratosis, marcada

acantosis, neta delimitación en bordes laterales, el

epitelio a mayor aumento muestra signos de displasia.

Fig.

3:

La imagen de la izquierda corresponde a RFLP HPV del

producto de la muestra del paciente, se observa el patrón

del genotipo 16, mientras que la derecha pertenece a PCR

HPV: control de ADN, Control positivo (450pb), Control

Negativo y muestra de paciente.

Bibliografía

1. Svrky J.A. Solitary Intraoral Keratoacanthoma. Oral Surg:

1976, 43. 116-121.

2. Linell F., Masson B. Molluscum pseudo carcinomatum.

Acta radiol. (Stockholm);1957, 48: 123-128.

3. Mac Cormack H., Scarff R.W. Moluscum sebaceum. Br. J.

Dermatol; 1936, 48.624-26.

4. Friedman R.J., Rigel D.S., Kopf A.W., Harris M.N., Baker

D. Cáncer de piel.

Edit Panamericana, Mex-DF; 1991, 27: 398-414.

5. Rook A., Whimster I. Keratoacanthoma- a thirty year

restrospect.Br. J. Dermathol; 1979, 41-47.

[PubMed]

6. Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. Quinta

edit. Editorial Panamericana. Mex-DF;

82, 909-916.

7. Eversole L.R., Leider A.S., Alexander G. Intraoral y

labial keratoacanthoma oral surg;1982,

54: 663-666.

[Abstract]

8. Bernard H.U., Chan S.Y., Manos M.M. et al.

Identification and assessment of know and novel human

papillomaviruses by polymerase chain reaction amplification,

restriction fragment length polymorphisms, nucleotide

sequence, and phylogentic algorithms. J. Inf. Dis; 1994,

170: 1077-1085.

[Abstract]

9. Barnes L., Everson J.W., Reichart P., Sidransky D.

(eds.): Word Health Organization Classification of Tumours

Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. IARC Press:

Lyon; 2005. P. 187-188.

10. Sánchez Y., Simón P., Requena L., Ambrjo P., Eusebio E.

Solitary keratoacanthoma.

A Self-Healing Proliferation That frequently Becomes

Malignant. Am J. Dermatopathol; 2000, 22: 305-310.[Abstract]

11. Lever W.F., Schaumberg-Lever G., Histopathology of the

skin. 5th ed.

Ch 25. Piladelphia; J.B. Lippincot Company; 1975.

12. Wickramasinghe L., Hindson T.C., Wacks H. Treatment of

neoplastic skin lesions with intralesional interferon. J.

Am. Acad. Dermatol; 1989, 20: 71-4.[Abstract]

13. Belisario J.C. Keratoacanthoma (molluscum sebaceum). In:

Belisario JC, ed. Cancer of the skin. London: Butterworth

and Co; 1959: 80-96.

14. Sanders S., Busam K., Halpern A., Nehal K. Intralesional

Corticosteroid Treatment of Multiple Eruptive

Keratoacanthomas: Case report and Review of a Controversial

Therapy. Dermatol. Surg; 2002, 28: 954-958.

[Abstract]

15. Jacobs M-V et al. Human papillomavirus is necessary

cause of invasive cervical cancer worldwide. Walboomers J.

Pathol; 1999, 189: 12-19

[Abstract]

|