|

TRABAJO ORIGINAL

ABLACIÓN QUÍMICA DE LA

VESÍCULA BILIAR CON HIPOCLORITO DE SODIO EN UN MODELO

ANIMAL.

CHEMICAL ABLATION OF THE GALLBLADDER WHIT SODIUM

HYPOCHLORITE IN AN ANIMAL MODEL.

Rafael J. Jover

Clos*, Juan P. Álamo*, Mónica Matsuzaki**, María E. Dionisio

de Cabalier**, Héctor F. Bustos***, Luis Gramatica****

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2011; 68(3):101-106

*Unidad Hospitalaria

de Cirugía Nº 1

**Cátedra de Patología Nº 1

***Cátedra de Radiología Nº 1

****Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 2

Unidad Hospitalaria de Cirugía Nº 1. Hospital Nacional de

Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional

de Córdoba. Santa Rosa 1564, (5000) Córdoba, Argentina. TE:

54 351 4337013. Email:

joverclos@hotmail.com

Introducción

Desde mediados de la década del

ochenta (1)

comenzaron a aparecer trabajos

que intentaron lograr una ablación no quirúrgica de la

vesícula biliar (VB). Se han utilizado distintas sustancias

químicas (1-6),

calor (7)

y láser (8).

Estos intentos quedaron relegados con la aparición de la

colecistectomía videolaparoscópica, que se transformó en el

gold standard en el manejo de la litiasis vesicular

(9).

En esta última década se ha retomado la búsqueda de

procedimientos aún menos invasivos, dando lugar a la

aparición, por ejemplo, del NOTES

(10)

y SILS

(11).

Una técnica que se pueda realizar ambulatoriamente con

anestesia local, que no dañe la pared abdominal (y por lo

tanto no genere dolor, alteraciones estéticas ni

restricciones físicas postoperatorias) es el que podrá

competir con la colecistectomía

(12).

A la VB, un órgano hueco, se puede acceder por vía

percutánea (13)

e incluso endoscópica

(14), y eliminar

endoluminalmente la mucosa de la VB. Éste podría ser un

tratamiento alternativo a su resección quirúrgica.

Se propone el uso de hipoclorito de sodio, un álcali con

buena penetración tisular, y la obliteración de la luz

vesicular con cola de fibrina.

Material y métodos

Se trabajó con 30 conejos

neozelandeses macho de 3 a 4 kg, de 4 meses de edad. Se

distribuyeron en tres grupos de 10 animales cada uno.

Procedimiento en todos los conejos: Anestesia: Ketamina (30

mg/kg) y diazepam (3 mg/kg) intramuscular. Cefalotina 20 mg/kg

IM como quimioprofilaxis. Infiltración de la pared con

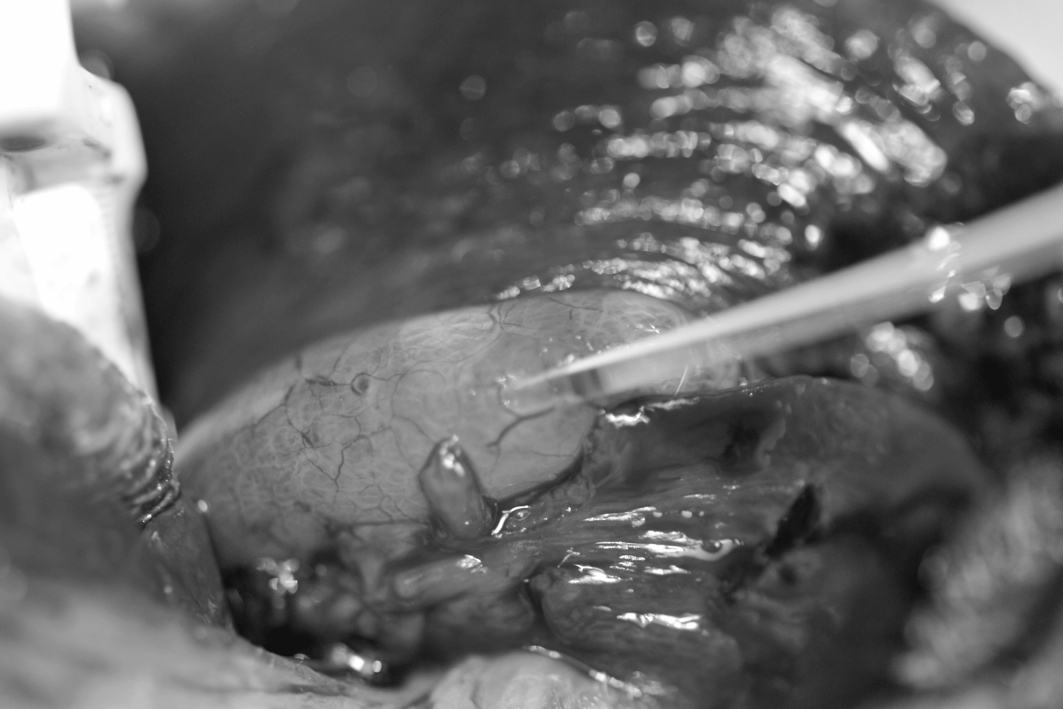

lidocaína al 2%. Incisión subcostal. Oclusión del conducto

cístico con clamp vascular delicado. Punción de la VB con

Abbocath Nº 18. Aspiración de la bilis.

Grupo A: Se inyectó hipoclorito de reciente titulación a 20

g Cl/l a temperatura ambiente hasta llenar la vesícula.

Luego de 5 minutos, aspiración y reinyección de la solución

(la repetición de la infusión se explica porque el

hipoclorito es inactivado con el contacto prolongado con

sustancias orgánicas). Aspiración luego de otros 5 minutos.

Lavado de la luz vesicular con solución fisiológica.

Aspiración e inyección de cola de fibrina (Tissucol

®

0,5) (Figura 1). Aspiración para colapsar la vesícula y

extracción del clamp.

Grupo B: Inyección de etanol al 95% hasta llenar la

vesícula. Aspiración luego de 10 minutos. Lavado de la luz

vesicular con solución fisiológica. Aspiración e inyección

de cola de fibrina (Tissucol

®

0,5). Aspiración para colapsar la vesícula y extracción del

clamp. Se seleccionó el etanol en este grupo control porque

es el esclerosante más difundido en los trabajos

consultados.

Grupo C: Inyección de solución fisiológica. Aspiración y

cierre con jareta de polipropileno 7/0.

En todos los animales, cierre de la pared abdominal con

surget de poliglactina (Vicryl 2/0). Piel: con surget de

Vicryl 2/0. La duración del procedimiento en todos los

animales fue de 35 minutos aproximadamente. Control de la

evolución postoperatoria. A los 65 días sacrificio del

animal (tiempo suficiente para comprobar si se produjo la

mucoclasia completa y la fibrosis y desaparición de la luz

vesicular), mediante el uso de diazepam (5 mg/kg) IM para

sedación y posterior inyección EV de pentobarbital sódico

(200 mg/kg). Laparotomía mediana, remoción de la vesícula,

tejido hepático adyacente y vía biliar principal para

estudio histológico.

Estudio anatomopatológico: Macroscopia de la pieza

operatoria. Estudio microscópico con coloración de

hematoxilina-eosina. Evaluación de la fibrosis producida,

búsqueda de quistes mucinosos, áreas de reepitelización y de

lesiones en la mucosa de la vía biliar principal.

Análisis estadístico: Test de Fisher comparando el grupo

problema con los dos testigos. Se consideró significativo un

p<0,05. Software utilizado: GraphPad Prism 5.0.3 (GraphPad

Software, Inc., California, USA).

El trabajo fue aprobado por el comité de Bioética del

Hospital Nacional de Clínicas.

Resultados

Un animal murió durante el

procedimiento anestésico, fue reemplazado. No hubo muertes

postoperatorias. Los animales evolucionaron bien, perdiendo

peso los dos primeros días, y a lo largo del mes siguiente

se registró una actividad normal y aumento constante de

peso, hallando todos los animales en óptimo estado al

momento del sacrificio. La cavidad presentó en algunos casos

de todos los grupos adherencias laxas. No se apreció lesión

microscópica en el hígado que rodea a la VB ni en la vía

biliar principal. Se hallaron dos eventraciones, en el grupo

B y en el A.

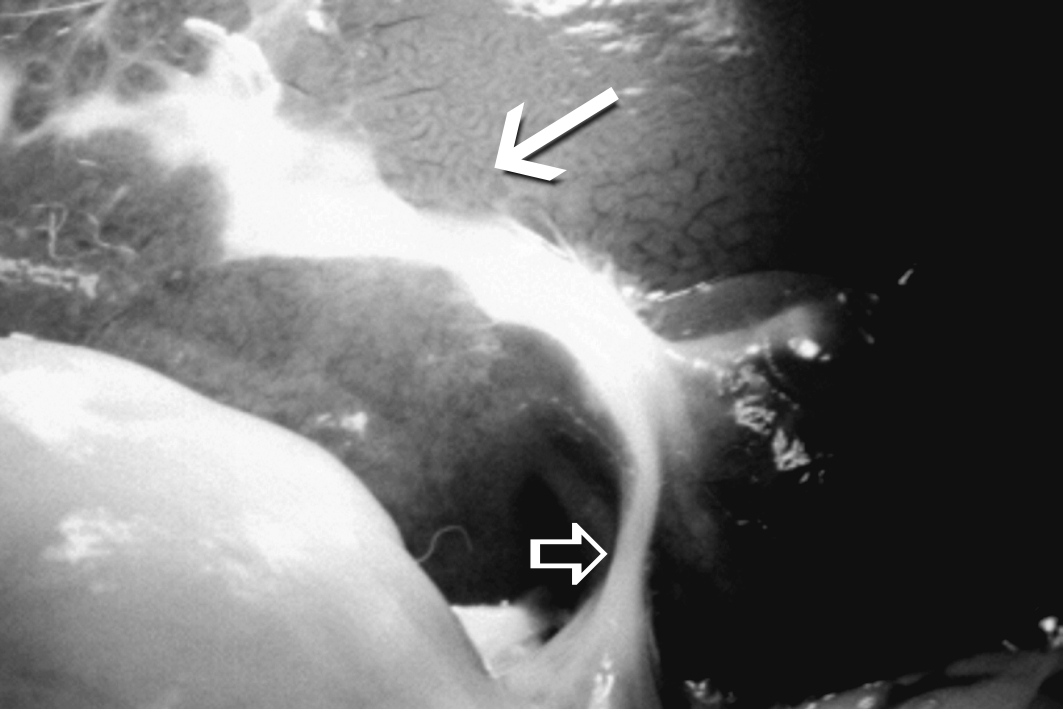

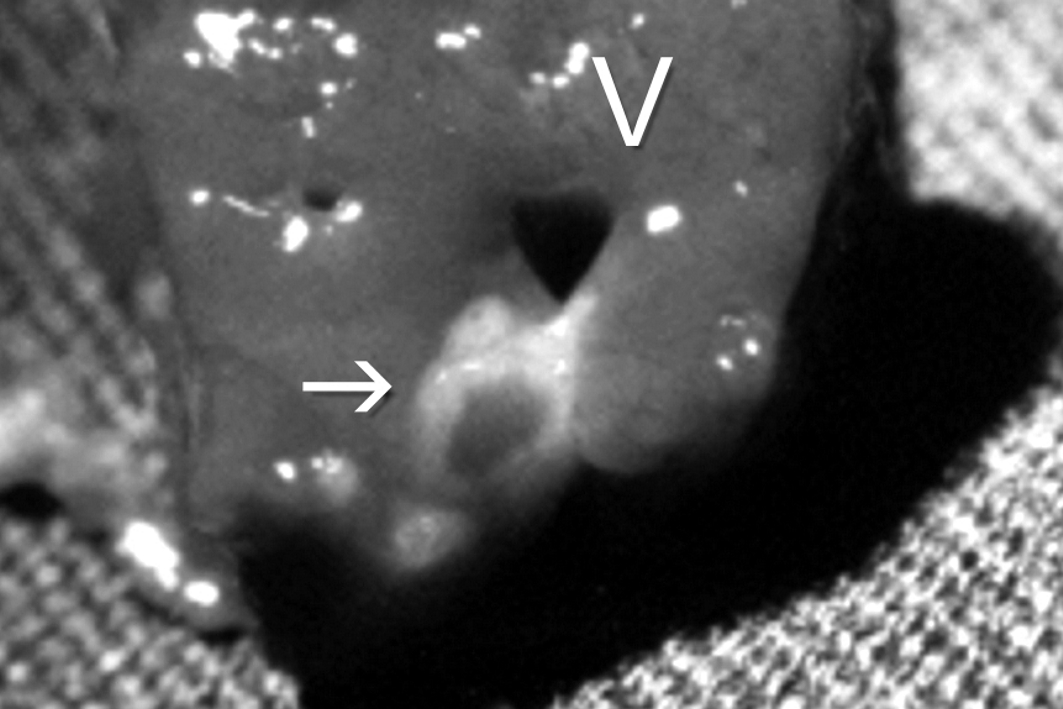

El 80% de las vesículas tratadas con hipoclorito

desaparecieron dejando una pequeña cicatriz subhepática

(Figuras 2, 3 y 4), en un caso hubo un pequeño remanente

vesicular, con engrosamiento parietal, pero con contenido

biliar y en otros quedó un quiste de retención debido a

mucosa remanente vital con capacidad secretora.

|

|

Figura 1: Vesícula con el

Abbocath colocado. A la izquierda, el clamp que

obtura el cístico. |

|

|

Figura 2: Cicatriz subhepática

donde se hallaba la vesícula biliar (flecha

delgada). La flecha gruesa indica la continuidad con

la vía biliar principal. |

|

|

Figura 3: Corte transversal

del hígado. La flecha indica el tejido fibroso que

reemplaza a la vesícula. La V marca una vena

suprahepática constante en el lecho vesicular.

|

|

|

Figura 4: Microfotografía

(hematoxilina eosina, 40X) que muestra tejido

fifroso y ausencia de luz y células epiteliales |

El procedimiento no fue exitoso en un solo caso del grupo

tratado con alcohol, en 5 casos se hallaron quistes y en los

4 restantes quedó un remanente vesicular con conexión

biliar.

El grupo con solución fisiológica, como era de esperar,

mostró sólo adherencias en la zona de la punción y cierre,

con vesículas normales.

La comparación de los resultados demostró una diferencia

significativa favorable al grupo tratado con hipoclorito y

cola de fibrina en comparación con los testigos: solución

fisiológica (p<0,0007) y etanol más cola de fibrina

(p<0,0055).

Discusión

Los cálculos vesiculares se

pueden eliminar disolviéndolos

(15),

destruyéndolos mecánicamente

(4),

con ondas electrohidráulicas

(16)

o con láser

(17).

Incluso hay un trabajo que no se preocupa por los mismos,

realizando la ablación con ellos presentes

(18).

Pero es necesario eliminar el órgano que produce y alberga

la litiasis para evitar la formación de nuevos cálculos

(19).

El principal problema de la mucoclasia es la resistencia y

gran capacidad de regeneración de la mucosa vesicular a

partir de epitelio vital remanente o por la continuidad con

la mucosa del cístico (2).

Cuando queda epitelio sin destruir, se convierte en un foco

de células epiteliales viables que se reproducen y terminan

con la restitución total de la mucosa, o con la formación de

nidos de epitelio que deviene en un mucocele. En el ser

humano, cuya VB posee senos de Aschoff-Rokitansky cubiertos

por epitelio que se introducen en las capas más externas, el

problema es potencialmente mayor

(20).

A pesar de que la VB del conejo no es igual a la vesícula

humana, este animal ha sido usado como modelo en varios

trabajos (1, 21, 22, 23).

Los resultados de diferentes autores son muy variables de

acuerdo a la sustancia utilizada y a los métodos de

obturación del cístico. Salomonowitz, en 36 conejos obturó

el cístico con cianoacrilato y nitrocelulosa, y a cada grupo

problema de 6 animales le inyectó contraste radiológico a

100 ºC, alcohol absoluto, morruato de sodio y la misma

mezcla usada para tapar el cístico. Solo los dos primeros

necrosaron el epitelio y generaron fibrosis. En cinco casos

el tapón se fragmentó, pero fue efectivo

(1).

Lindberg, en sus trabajos con vesículas de cerdo tratadas

previamente con litotripsia mecánica de cálculos

implantados, usó ácido acético, etanol, etanol más

tetradecilsulfato de sodio, solución de Carnoy y contraste

caliente. El cístico fue obturado con ligadura. En la mayor

parte de los casos hubo persistencia de la mucosa

(4, 5).

Lee usó 5 perros, percutáneamente obturó el cístico con

cianoacrilato y coils e inyectó ácido acético. El

tratamiento fue efectivo, aunque en el infundíbulo, en

relación al tapón, quedaron células epilteliales viables

(6).

Getrajdman trabajó con 24 conejos a los que se ligó el

cístico e instiló una mezcla de etanol y ácido

trifluoroacético, logrando un éxito en 22 casos,

atribuyéndole a la completa oclusión del cístico el mayor

mérito por los resultados

(2).

En el presente estudio, la ablación completa se obtuvo en 8

de 10 animales del grupo con hipoclorito, pero hubo

persistencia parcial de la vesícula en 2. El hecho de que

quede mucosa viable puede favorecer la recurrencia de

litiasis (si hay conexión biliar) y eventualmente el

desarrollo de cáncer de VB

(24). Una variación en la

concentración y tiempo de exposición al hipoclorito podría

mejorar el resultado. La combinación de alcohol y cola de

fibrina no fue suficientemente efectiva.

El uso de hipoclorito para la mucoclasia no ha sido

descripto con anterioridad. Es un álcali y un oxidante

indirecto, tiene una mayor penetración cáustica en los

tejidos al no formar escara. Es una sustancia barata,

estéril, que en casos de accidentes podría ser neutralizada

con ácidos débiles. Al ser poco estable debe ser protegida

de la luz y titulada antes de ser usada. En el humano se

conoce su efecto tisular sobre la mucosa esofágica (esofagitis

por cáusticos) (25, 26).

La cola de fibrina ha sido usada para la oclusión de la luz

vesicular y del cístico con éxito

(27).

Conclusiones

En este modelo experimental,

hipoclorito de sodio para eliminar la mucosa vesicular

esclerosar la VB fue seguro y significativamente más

efectivo que el alcohol y la cola de fibrina.

Tras dos décadas de la videolaparoscopia como método de

elección el tratamiento de la litiasis vesicular, hay un

renovado interés por diseñar tratamientos quirúrgicos aún

menos invasivos, llegando incluso al desarrollo de

procedimientos como el NOTES, que requiere anestesia

general, neumoperitoneo, disección de estructuras

vulnerables, apertura del estómago o fondo vaginal, la

adquisición de nuevas destrezas y el desarrollo de costoso

instrumental y aparatología. Puede ser la oportunidad de

retomar el intento de ablación no quirúrgica endoluminal de

la VB.

Referencias

1. Salomonowitz E, Frick MP, Simons RL et al.

Obliteration of the gallbladder without formal

cholecystectomy: a feasibility study. Arch Surg;

1984,119:725-29

2. Getrajdman GI, O'Toole K, Laffey KJ, Martin EC. Cystic

duct occlusion and transcatheter sclerosis of the

gallbladder in the rabbit. Invest Radiol; 1986, 21:400-3

3. Girard MJ, Saini S, Mueller PR, Lee MJ, Ribeiro RE,

Ferrucci JT, Flotte TJ. Percutaneous chemical gallbladder

sclerosis after laser-induced cystic duct obliteration:

Results in an experimental model. Am J Roentgenol; 1992,159:

997-9

Full

Text (pdf)

4. Lindberg CG, Lundstedt C, Jeppsson B, Stenram U,

Stridbeck H. Sclero-therapy for ablation of the gallbladder

after gallstone lithotripsy with a mechanical lithotriptor.

An experimental study in pigs on the effect of absolute

ethanol on edematous gallbladder wall. Acta Radiol;

1991,32:521-3

Pubmed

5. Lindberg CG, Lundstedt C, Jeppsson B, Stenram U,

Stridbeck H. Sclerotherapy of edematous gallbladders with

different agents. An experimental stydy in pigs. Acta Radiol;

1993,34:147-3

Pubmed

6. Lee JH, Won JH, Bae JI, Kim JH, Lee HS, Jung SM. Chemical

ablation of the gallbladder with acetic acid. J Vasc Interv

Radiol; 2009,20:1471-6

Pubmed

7. McGahan JP, Brock JM, Griffey SM, Browning P. A new

method for thermocholecystectomy. Initial experience and

comparison with other techniques. Invest Radiol;

1992,27:947-53

Pubmed

8. Kleiman AS, Panzeri C. Láser-esclerosis experimental de

vesícula biliar. Rev Argent Cirug; 1991,61:253-54

Lilacs

9. Brandon JC, Velez MA, Teplick SK, Mueller PR, Rattner DW,

Broadwater JR Jr, Lang NP, Eidt JF. Laparoscopic

cholecystectomy: evolution, early results, and impact on

nonsurgical gallstone therapies. Am J Roentgenol;

1991,157:235-9

Full text (pdf)

10. Marescaux J, Dallemagne B, Perretta S, Wattiez A, Mutter

D, Coumaros D. Surgery without scars: report of transluminal

cholecystectomy in a human being. Arch Surg; 2007,142:823-6

Full Text (pdf)

11. Edwards C, Bradshaw A, Ahearne P, Dematos P, Humble T,

Johnson R, Mauterer D, Soosaar P. Single-incision

laparoscopic cholecystectomy is feasible: initial experience

with 80 cases. Surg Endosc; 2010,24:2241-7

Pubmed

12. Becker CD, Fache JS, Malone DE, Stoller JL, Burhenne HJ.

Ablation of the cystic duct and gallbladder: Clinical

observations. Radiology; 1990,176:687-90

Pubmed

13. Picus D. Percutaneous gallbladder intervention.

Radiology; 1990,176:5-6

Full Text(pdf)

14. Yamao K, Nakazawa S, Yoshino J, Inui K, Kanemaki N,

Fujimoto M. Peroral cholecystoscopy with a shape-memorizing

alloy catheter. Endoscopy; 1995,27:407

Pubmed

15. Hofmann AF, Amelsberg A, Esch O, Schteingart CD, Lyche

K, Jinich H, Vansonnenberg E, D'Agostino HB. Successful

topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using

ethyl propionate. Dig Dis Sci; 1997 ,42:1274-82

Pubmed

16. Chen YK, Nichols MT, Antillon MR. Peroral

cholecystoscopy with electrohydraulic lithotripsy for

treatment of symptomatic cholelithiasis in end-stage liver

disease. Gastrointest Endosc; 2008,67:132-5

Pubmed

17. Takayama S. Percutaneous laser lithotripsy for

gallbladder and common bile duct stones. Surg Laparosc

Endosc Percutan Tech; 2009,19:135-7

Pubmed

18. Kannegieter LS, Brandon JC, Espinoza FP, Vanson DT,

Deutsch LS, Miller DP 3rd, Teplick SK. Gallbladder ablation

with gallstones in situ in an animal model. Invest Radiol;

1993,28:420-6

Pubmed

19. Zou YP, Du JD, Li WM, Xiao YQ, Xu HB, Zheng F, Huang H,

Liu HR, Li HC. Gallstone recurrence after successful

percutaneous cholecystolithotomy: a 10-year follow-up of 439

cases. Hepatobiliary Pancreat Dis Int; 2007,6:199-203

Full Text (pdf)

20. Hall RC, Inman BC, Chen TB, Sobat WS. Gallbladder

ablation: need for a better model. Radiology;

1989,173:578-80

Full Text (pdf)

21. Getrajdman GI, O'Toole K, Laffey KJ, Martin EC. Cystic

duct occlusion and transcatheter sclerosis of the

gallbladder in the rabbit. Invest Radiol; 1986,21:400-3

Pubmed

22. Mahon TG, Wright KC, Armeniades CD. Injection of a

silicone prepolymer system into the gallbladder of rabbits.

Invest Radiol; 1991,26:902-5

Pubmed

23. Majeed AW, Reed MW, Stephenson TJ, Johnson AG. Chemical

ablation of the gallbladder. Br J Surg; 1997,84:638-41

24. So CB, Gibney RG, Scudamore CH. Carcinoma of the

gallbladder: a risk associated with gallbladder-preserving

treatments for cholelithiasis. Radiology; 1990,174:127-30

Pubmed

25. Arévalo-Silva C, Eliashar R, Wohlgelernter J, Elidan J,

Gross M. Ingestion of caustic substances: a 15-year

experience. Laryngoscope; 2006,116:1422-6

Pubmed

26. Riffat F, Cheng A. Pediatric caustic ingestion: 50

consecutive cases and a review of the literature. Dis

Esophagus; 2009,22:89-94

Pubmed

27. Kleiman AS et al. Láser colecistoesclerosis

colecistoscópica: estudio de factibilidad, efectividad y

seguridad en un modelo experimental vivo. Rev argent cir;

2001,80:214-17

|