TRABAJO ORIGINAL

LESIONES PLACENTARIAS EN EMBARAZOS DE MADRE

ADOLESCENTE EN UNA MATERNIDAD PÚBLICA DE LA ARGENTINA

PLACENTAL

LESIONS IN TEENAGER`S PREGNANCIES OF A PUBLIC HOSPITAL OF

ARGENTINA

Cintia Hernandorena, Juan Sebastián García, Victoria Cavoti

Sadonio, Carlos

Grandi.

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2012; 69(1):7-14

Hospital

Materno Infantil Ramón Sardá, Unidad Anatomía Patológica,

División Obstetricia,

Epidemiología

Perinatal y Bioestadística. Luca 2151 (1259),

Buenos Aires, Argentina.

cgrandi@intramed.net

Financiación:

El presente trabajo de investigación fue

realizado con el apoyo de una Beca “Ramón Carrillo-Arturo

Oñativia”, categoría iniciación, otorgada por el Ministerio

de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional

Salud Investiga, a la Dra Hernandorena.

Introducción

La Organización Mundial de la

Salud (OMS) define la adolescencia como “el período de la

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez

a la adultez y consolida la independencia socio económica”.

Además fija los límites de este período de la vida entre los

10 y los 19 años de edad.

En 2001 las adolescentes representaban el 18,3% de la

población total de la Argentina y el 29,1 % de la población

con necesidades básicas insatisfechas (1) En el Hospital

Materno Infantil Ramón Sardá, durante el año 2007, el 19 %

de los nacimientos correspondió a madres menores de 20 años.

(2)

De acuerdo a previos estudios3,4, las adolescentes

embarazadas menores de 17 años tendrían una mayor incidencia

de complicaciones relacionadas con el embarazo, así como una

mayor tasa de resultados perinatales adversos, mientras que

las adolescentes mayores de 16 años, se equipararían con la

población adulta joven (20- 29 años).

Existe fuerte evidencia de que la patología placentaria se

asocia con anormalidades funcionales durante la gestación.5

Tanto la morfología así como la histología son

importantes para identificar lesiones placentarias

descriptas en los estados de hipoxia crónica y de origen

infeccioso, asociadas con distintos eventos adversos

perinatales como bajo peso al nacer, prematurez e

hipertensión inducida por el embarazo6-8.

Nuestra hipótesis es que sería esperable encontrar una mayor

proporción de lesiones en placentas de madres adolescentes

en comparación con aquellas de madres adultas. El objetivo

del estudio fue describir el peso placentario y las lesiones

placentarias en madres adolescentes y estimar su riesgo en

comparación con madres adultas jóvenes.

Material y métodos

El presente estudio observacional se realizó en el Hospital

Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires,

Argentina desde junio de 2009 hasta junio de 2010.

Se decidió dividir a la población adolescente en dos grupos:

menores o iguales a 16 años (jóvenes, younger teenage, n=18)

y de 17 años a 19 años (tardías, older teenage, n = 32). El

grupo de referencia incluyó aquellas puérperas entre 20 y 29

años (n=101) subsiguientes al caso. Se incluyeron

gestaciones de feto único nacido vivo, mayor de 22 semanas

de gestación o > 400 gramos de peso y se excluyeron la

hipertensión crónica y las anomalías congénitas y

cromosómicas.

La variable principal de resultado fue la presencia de las

siguientes lesiones placentarias9: Signos de hipoflujo

útero placentario (SHUP), hipermadurez vellositaria (HV),

cambios estructurales en los vasos maternos (VM, aterosis,

persistencia de la muscularización, necrosis fibrinoide),

hipoplasia distal de vellosidades (HVD), cordón umbilical

delgado (CUD), infartos placentarios (IP,<10% volumen

placentario/ >10% volumen placentario), corionitis y

corioamnionitis (respuesta inflamatoria materna, RIM)

(leve/moderada/severa), vasculitis coriónica, vasculitis

umbilical, funisitis (respuesta inflamatoria fetal, RIF)

(leve/moderada/severa)10. Para el análisis univariado y

multivariado se operacionalizó como la presencia de una o

más de las anteriores.

Las placentas fueron recolectadas en sala de partos y

fijadas en una solución de formaldehído al 10%. Luego fueron

pesadas sin cordón umbilical ni membranas y se calculó la

razón peso del recién nacido (PN, g) :peso placenta (PP, g).

Se procedió al examen macroscópico, tomándose muestras para

su posterior estudio histológico. El muestreo se realizó

según la técnica descripta por Benirshke11, que incluyen

dos tacos de cordón umbilical, un taco de membranas coriales

(rollo) y, al menos, cuatro tacos de parénquima y muestreo

adicional de lesiones macroscópicas. Se realizaron cortes

histológicos por inclusión de tejidos en parafina, los

cuales se colorearon con técnicas de hematoxilina – eosina.

Los profesionales a cargo del estudio histopatológico

desconocían la condición de caso o control, las variables

maternas y el resultado perinatal.

En sala de partos las candidatas fueron invitadas a

participar y, previo consentimiento informado, se

recolectaron datos sociodemográficos, obstétricos y

neonatales. Se definió Pequeño para la Edad Gestacional

(PEG) cuando el peso de nacimiento (PN) era menor al

percentilo 10 de la Curva local12.

Tamaño Muestral: Según la bibliografía y asumiendo que la

prevalencia de lesiones placentarias en la población general

es del 11% y en las madres adolescentes del 30%, con una

relación adolescente: adulta de 1:2, con un nivel de

confianza del 95% y una potencia del 80%, se calculó un

tamaño muestral de 150 (50 adolescentes).

Análisis estadístico

Se procedió a la descripción de las variables a partir de la

estimación de medidas de tendencia central (media, mediana o

proporciones según correspondiera) y medidas de dispersión

(desvío estándar, intervalo de confianza al 95% de la

proporción y rango intercuartílico). Se emplearon el Test de

Shapiro-Wilks o Lillefors para normalidad de la distribución

(Ho: distr.normal) y los test U de Mann-Withney, t de

Student y ANOVA para la comparación de variables continuas.

El riesgo bivariado (crudo) se calculó mediante el

estadístico Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza al

95%. El test de Chi2 con corrección de Yates o el test

exacto de Fischer, cuando correspondiera, se usó para la

comparación de variables categóricas.

Para analizar los riesgos de lesiones placentarias ajustados

por diferentes covariados potencialmente confusores se

desarrollaron dos modelos de regresión logística: a) Modelo

1, en que la variable de exposición era la edad de las

madres adolescentes (< 16 y 17 a 19 años) y el grupo de

referencia las adultas; b) Modelo 2, la variable de

exposición era la edad < 16 años y el grupo de referencia

las madres entre 17 y 24 años, bajo la hipótesis de que las

adolescentes tardías tienen un comportamiento similar a las

adultas. La bondad del ajuste (“calibración”) se estimó por

el estadístico de Hosmer-Lemeshow, mientras la capacidad de

discriminación se estimó por el área bajo la curva ROC.

Un valor p menor de 0.05 se consideró como indicador de

significación estadística. Todos los análisis se realizaron

utilizando el programa Stata 9.0 (Stata Corp, College

Station, TX).

El Comité de Ética de Investigación del Hospital Materno

Infantil Ramón Sardá aprobó el estudio el 24 de octubre de

2009.

Resultados

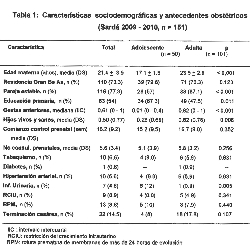

Como era esperable las madres adolescentes, en comparación

con las adultas, eran más jóvenes y presentaron menor

frecuencia de pareja estable, gestas previas e hijos vivos y

mayor educación primaria (p < 0,001). Además, mostraron

mayor prevalencia de patologías de la gestación, pero la

mitad de tasa de cesáreas (Tabla 1).

|

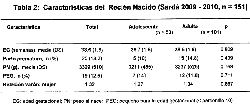

Los recién nacidos (RN) hijos de madre adolescente

presentaron menor tasa de prematurez pero mayor prevalencia

de PEG en comparación con los de madres adultas, diferencias

estadísticamente no significativas (Tabla 2).

|

No se encontraron diferencias entre los pesos placentarios

de los tres grupos (< 16 años = 488+ 100.5 g; 17-19 años =

500.1 + 94.0; 20 – 29 años = 497 + 91.5 g, p = 0.917) ni en

la razón PN: PP (6.62 + 1.20, 6.65 + 1.11 y 6.452 + 1.41

respectivamente, p = 0.704). Estos valores son ligeramente

superiores a los comunicados para similar media de EG (432

g)11

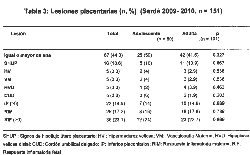

La mitad de las placentas tenían una o más lesiones con un

leve predominio en las de adolescentes (p = 0.327). Se

observó una elevada frecuencia de respuestas inflamatorias

materna y fetal (17.2 % [IC 95% 12 – 24] y 23.1% [17 – 30]

respectivamente), sin diferencias entre adolescentes y

adultas. Las placentas de adolescentes tuvieron mas lesiones

de HV, VM, CUD y RIF en comparación con las de adultas,

diferencias estadísticamente no significativas (Tabla 3).

|

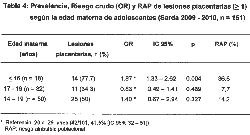

Al analizar la prevalencia de lesiones placentarias según la

edad de las adolescentes, en las < 16 años ascendieron al

77.78 % (14/18, IC 95% 54 – 91), mientras que entre 17 y 19

años fue del 34.3% (11/32, IC 95% 20 – 51), lo que significa

más del doble del riesgo en las de menor edad en comparación

con las mayores (OR 2.26, IC 95% 1. 32 – 3.38, p = 0.003).

El riesgo atribuible poblacional (RAP) fue de 14.2 % para

todas las adolescentes y de 36.6 % para las < 16 años,

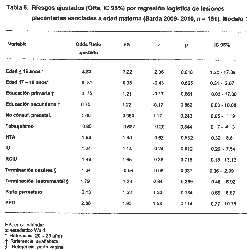

imputables a la elevada prevalencia. (Tabla 4).

Comparando los dos grupos de edad de las adolescentes (< 16

y 17 a 19 años) con las adultas, los riesgos de lesiones

placentarias fueron 1.87 (IC 95% 1.33 – 2.62, p = 0.004) y

0.83 (IC 95% 0.49 – 1.41, p = 0.469), respectivamente. Esto

muestra que las adolescentes tardías no se diferenciaban de

las adultas (Tabla 4).

|

En la tabla 5 se aprecia que el riesgo ajustado de presentar

lesiones en las placentas de madres adolescentes < 16 años

fue cuatro veces mayor en comparación con las adultas (p =

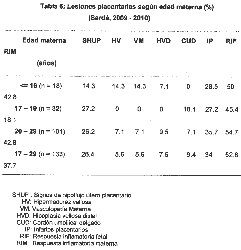

0.018), siendo el RAPa de 2.90 %. Esto se atribuye a mayor

proporción de lesiones HV (p = 0.624) y VM (p = 0.757) y una

similar proporción de lesiones IP (p = 0.624), RIF (p =

0.757) y RIM (p = 1) (Tabla 6). Las placentas de madres < 16

años mostraron, en comparación con las de 17 a 19 años,

mayor proporción de IP (p = 0.942), RIF (p= 0.821) y RIM (p

= 0.190), mientras que las placentas de madres entre 17 y 19

años mostraron una elevada proporción de lesiones SHUP, IP y

RIF, similar a lo observado en adultas en las que se

apreció, además, un 43% de lesiones RIM. Luego del ajuste el

riesgo de lesiones en madres entre 17 y 19 años disminuyó

levemente (0.81, p = 0.665, Tabla 5).

Tanto la bondad del ajuste como la capacidad de

discriminación fueron adecuadas. No se observó interacción

(estim

|

ada por el test z de Wald) entre HTA y RCIU (z = 1.66,

p = 0.097).

Con el propósito de aislar el efecto de la edad < 16 años

sobre las lesiones placentarias, los grupos 17 – 19 años y

20-24 años se colapsaron en una sola variable de referencia

(Modelo 2 de regresión logística, datos no presentados) y el

único cambio sustantivo que se apreció, respecto del Modelo

1 que incluía los dos grupos etarios de adolescentes, fue un

leve aumento del riesgo ajustado de lesiones en las

adolescentes < 16 años (ORa 5.10, IC 95% 1.40 - 18.54),

mientras que el RAP fue del 2.0%. Esto refuerza nuestra

hipótesis de que las adolescentes tardías tienen un

comportamiento similar a las adultas y sustentado por la

similitud en las proporciones de lesiones SHUP, IP y RIF

(Tabla 6). Nuevamente tanto la bondad del ajuste como la

capacidad de discriminación fueron adecuadas. Ambos modelos

explicaban cerca del 10 % (Pseudo R2) de las lesiones

placentarias.

|

Discusión

Este estudio demuestra que la edad temprana de las

adolescentes (< 16 años) se asocia independientemente con

importantes lesiones placentarias.

Las características sociodemográficas de las adolescentes

fueron las típicas de esta edad. De destacar es que se

observó, para las adolescentes, un considerable aumento del

riesgo ajustado de HTA, RCIU, parto prematuro y PEG asociado

a lesiones placentarias (tabla 5), en concordancia con

estudios anteriores (13).

La placenta se desarrolla tempranamente durante la vida

intrauterina y su rápido crecimiento en el primer trimestre

es importante para la transferencia de nutrientes necesarios

para asegurar un adecuado crecimiento fetal.14-16

El peso placentario es una manera de estimar el crecimiento

placentario. La placenta, en gran medida, traduce cómo el

feto experimenta el ambiente materno y, además de

influencias genéticas, se considera la principal influencia

sobre el PN.16,17 Se observó que al final de la

gestación el volumen placentario de ovejas jóvenes en

crecimiento se reducía un 45% (vs controles) y el feto

mostraba restricción asimétrica asociada a importantes

reducciones en el flujo sanguíneo uterino y umbilical, con

consiguiente reducción del transporte de oxígeno, glucosa y

aminoácidos.18 Esto contrasta con los hallazgos del

estudio en que las placentas de adolescentes presentaron

mayor proporción de peso mayor al percentilo 90 en

comparación con las adultas (8.16 % vs 5.3%, p = 0.376) (19)

atribuibles al edema que acompaña a las respuestas

inflamatorias materna y fetal.

Los hijos de madres adolescentes mostraron una leve

disminución del PN y mayor proporción de PEG. Esto concuerda

con otros estudios que mostraron que las madres entre 12 y

16 años presentaron mayor riesgo de RN < 2500 g que las

adolescentes tardías o adultas.14,15 Tanto el bajo peso

al nacer como la restricción del crecimiento intrauterino se

asocian a lesiones placentarias por hipoxia crónica como

SHUP, VM e HV, observadas en nuestra población adolescente

con mayor frecuencia que en las madres adultas.20

Las lesiones de los vasos maternos y en el sitio de

implantación se hallan comúnmente asociadas a parto

pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino

(RCIU). Esto se debería, entre otras razones, a la

liberación de factor soluble de crecimiento vascular

endotelial tipo 1 (SVEGF- 1) a partir del trofoblasto en

respuesta a la isquemia21. Por otro lado Redmer y col.

hallaron que el embarazo en ovejas jóvenes tiene un impacto

negativo en el factor angiogénico/expresión del receptor

placentarios que explicaría el bajo peso al nacer de la

prole.22

Esto coincide con que la frecuencia de CUD fue 3 veces mayor

en adolescentes (tabla 3) atribuible en parte a disminución

del contenido de la gelatina de Wharton, especialmente en

PEG.

Fue notable la elevada frecuencia de lesiones placentarias

observadas en esta muestra, en especial IP, RIM y RIF,

aunque sin diferencias entre casos y controles y en analogía

con un estudio anterior23. Los infartos placentarios en

la muestra estudiada fueron lesiones pequeñas que

comprometían menos del 10% del volumen placentario, por lo

cual no tendrían implicancia clínica24. La similitud en

la incidencia de lesiones asociadas a infección ovular, y

sus correspondientes expresiones histopatológicas (RIM y

RIF) en ambos grupos estudiados, se correlaciona con la tasa

de prematurez similar en ambos grupos, ya que la infección

ovular ha sido descripta como una de las causas más

frecuentes de parto pretérmino25 y ruptura prematura de

membranas26,27.

Al estratificar por edad a las adolescentes se confirmó

nuestra suposición de que, desde el punto de vista

histopatológico, las mujeres entre 17 y 19 años se comportan

como adultas jóvenes; esto se vio reflejado en que el riesgo

de estas mujeres no difirió estadísticamente de las adultas

(Tabla 4).

Fue notable el hallazgo de que las madres < 16 años

presentaron entre el doble y cinco veces más probabilidad de

lesiones placentarias en comparación con las de 17 a 19 años

o entre 17 y 24 años, según el análisis (Tablas 4 y 5). Los

mecanismos biológicos que subyacen detrás de esta asociación

son tanto controversiales como especulativos.

Al comparar las lesiones placentarias discriminadas por tipo

de lesión y edad (tabla 6), se pudo observar que las

lesiones por hipoflujo útero placentario (SHUP) se

encontraron con más frecuencia en las placentas de mujeres

adultas. Este tipo de lesión se debe a fallas en la

irrigación de la placenta a nivel de las arterias uterinas,

y se expresa en el doppler de arterias uterinas alterado,

por lo que es esperable encontrarla en mujeres de mayor

edad, ya que tienen más predisposición a tener este tipo de

vasculopatía asociada a la edad, mientras que la

vasculopatía decidual (VM) es más frecuente en las

adolescentes. Otra lesión asociada a hipoxia crónica como

hipermadurez vellositaria (HV), cuya expresión clínica

serían la RCIU y PEG, fueron más del doble en las placentas

de madre adolescentes (Tabla 6).28 Creemos que las

diferencias estructurales halladas reflejarían un mecanismo

compensatorio de madres ginecológicamente menos maduras

sobre el desarrollo y función placentaria, facilitando el

intercambio de gases y nutrientes para salvaguardar el

crecimiento fetal y coincide con una mayor proporción de

peso superior al percentilo 90 en las placentas de

adolescentes.

Estos hallazgos, en el caso de ser reproducidos en otras

poblaciones y con mayor muestra, plantean la pregunta sobre

los efectos a largo plazo sobre los niños. Ya se ha

documentado la asociación entre lesiones placentarias

específicas y trastornos en el crecimiento temprano de

prematuros extremos27 Además, existe la posibilidad de

que estas lesiones, la mayoría asociadas a elevada

frecuencia de resultados perinatales adversos, conlleve el

riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad

adulta (Hipótesis de Barker).29

Desde el punto de vista poblacional el riesgo atribuible de

las madres < 16 años superó el 30% y el 14 % para todas las

adolescentes; esto implica que en el caso de poder reducirse

el embarazo de esta faja etárea significaría una importante

reducción de las lesiones placentarias. Sin embargo al

ajustarlo por diferentes covariados el RAP cayó al 2%, lo

que sugiere otros factores no estudiados en la relación

entre edad temprana y lesiones placentarias.

Ventajas y limitaciones

De nuestro conocimiento este es el primer estudio en nuestro

país y la región que explora la potencial relación entre la

edad materna temprana y lesiones placentarias examinadas por

profesionales sumamente entrenados. Es posible que el

muestreo por conveniencia así como los amplios intervalos de

confianza pueda crear cierta incertidumbre sobre el

verdadero valor. La prevalencia de las lesiones fueron

relativamente elevadas y el odds ratio podría no ser una

buena aproximación al riesgo relativo y, además , por ser la

Sarda un centro de derivación, los controles pueden no ser

representativos de una población general en términos de

exposición. Por dichas razones los riesgos atribuibles

calculados podrían presentar sesgos.

Las conclusiones de este estudio deben ser tomadas con

precaución, ya que se trata de un estudio de base

hospitalario, por lo que las generalización a la población

general debería tomarse con prudencia.

Conclusiones

Este estudio demuestra que la edad temprana de las

adolescentes (< 16 años) se asocia independientemente con

importantes lesiones placentarias por lo que deberían

focalizarse acciones no sólo para disminuir las tasas de

embarazo en esta población sino que, además, deberían

recibir una atención perinatal enfocada a detectar

precozmente y prevenir estas lesiones.

Bibliografía

1. Vuegen S. Salud de la población adolescente en

Argentina. Arch argent pediatr 2003; 101(6): 491 – 494.Full

Text

2. Laterra C, Luchtenberg G, Grandi C, Pensotti A.

Estadísticas 2007 del Hospital Materno Infantil “Ramón

Sardá”. Rev Hosp Mat Inf Ramón Sardá 2008; 27(4): 162-165.

3. Satin AJ, Leveno KJ. Maternal youth and pregnancy

outcome: middle school versus high school age groups

compared with women beyond the teen years. Am J Obstet Gynec

1994; 171: 184- 187.

PubMed

4. Conde Agudelo A, Belizán J, Lammers C. Maternal perinatal

morbidity and mortality associated with adolescent pregnancy

in Latin America. Am J Obst Gynecol 2005; 192: 342 – 349.

Full Text

5. Fox H: Pathology of the placenta. W B Saunders,

Philadelphia, 1978.

6. Roberts DJ. The placenta in pre-eclampsia and

intrauterine growth restriction. J Clin Pathol 2008; 61:

1254- 1260.

PubMed

7. Mestan K. Placental Inflammatory response is associated

with poor neonatal growth: Preterm Birth Cohort Study.

Pediatrics 2010; 125(4): 891- 898.

Full text

8. Ahmet A, Hecher K. Fetal Growth Restriction due placental

disease. Seminars in Perinatology 2004; 28 (1): 67- 80.

PubMed

9. Faye- Peterson OM. The placenta in preterm bith. J Clin

Pathol 2008; 61: 1261 – 1275.

PubMed

10. Redline R. Inflammatory response in the placenta and

umbilical cord. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2006;

11: 296-301.

PubMed

11. Benirschke K, Kaufmann P: Pathology of the human

placenta. Springer – Verlag, New York. 2000, 2 nd. ed.

12. San Pedro M, Grandi C, Larguía M, Solana C. Estándar de

Peso para la Edad Gestacional en 55706 recién nacidos sanos

de una Maternidad pública de Buenos Aires. Medicina (Buenos

Aires) 2001; 61:15-22.

Full Text

13. Perry R, Mannino B, Hediger M, Scholl T. Pregnancy in

early adolescence: Are there obstetric risks? Journal of

Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 1996; 5: 333-339.

PubMed

14. Usta U, Zoorob D, Abu-Musa A, Naassan G, Nassar A.

Obstetric outcome of teenage pregnancies compared with adult

pregnancies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

2008; 87: 178-183.

PubMed

15. Wallace J, Luther J, Milne J, Aitken R, Redmerb D.

Nutritional Modulation of Adolescent Pregnancy Outcome – A

Review. Placenta 2006; 27 (Supp. A): S61-S68.

PubMed

16. Thame M, Osmond C, Bennett F, Wilks R, Forrester T.

Fetal growth is directly related to maternal anthropometry

and placental volume. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 894–900.

PubMed

17. Salafia C, Zhang J, Charles A, Bresnahan M, Shrout P,

Wenyu Sun and Elizabeth M. Maas. Placental characteristics

and birthweight. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2008;

22: 229–239).

PubMed

18. Wallace J, Aitken R, Milne J, Hay W. Nutritionally

mediated placental growth gestriction in the growing

adolescent: Consequences for the fetus. Biol Reprod 2004;71:

1055–1062

Full Text

19. Boyd JD, Hamilton WJ: General description of specimens:

statistics of placental growth. En: Boyd JD, Hamilton WJ:

The Human Placenta. W Heffer and Sons Ltd. Cambridge. 1970,

p. 112.

20. Paiva de Alvarez S, Guevara J, Guevara B, Nuccio C,

Kizer S. Análisis de la placenta en el retardo del

crecimiento intrauterino. Obstet ginecol latinoam 1986;

44:179-86.

21. Maynard S, Min J, Merchan J, Lim K, Li J, Mondal S et

al. Excess placental soluble fms- like tirosine kinase 1

(sFlt1) may contribute to endothelial dysfunction,

hypertension and proteinuria in preeclampsia. J Clin Invest

2003; 111: 649- 658.

Full Text

22 Redmer D, Aitken R , Milne J , Reynolds L Wallace J .

Influence of Maternal Nutrition on Messenger RNA Expression

of Placental Angiogenic Factors and Their Receptors at

Midgestation in Adolescent Sheep. Biol Reprod 2005; 72:

1004-1009.

Full Text

23. Stevens-Simon C, Metlay L, Pruksananonda C, Maude J,

McAnarney E. Placental histomorphometry in adolescent

pregnancy. J Matern Fetal Med 1993; 2: 294-299.

24. Krauss F; Redline R. Atlas of non tumor pathology:

Placental pathology. Armed Forces Institute of Pathology.

Washington DC, 2004.

25. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R.

Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008; 371:

75–84

PubMed

26. Faye- Peterson OM. The placenta in preterm birth. J Clin

Pathol 2008; 61: 1261 – 1275.

27. Mestan K, Yu Y, Matoba N, Cerda S, Demmin B, Pearson C

et al. Placental inflammatory response is associated with

poor neonatal growth: Preterm Bith Cohort Study. Pediatrics

2010; 125: e891- e898.

Full Text

28. Baschat A. Fetal Growth Restriction due to Placental

Disease. Seminars in Perinatology 2004; 28 (1): 67 – 80.

PubMed

29. Barker DJP, Osmond C, Golding J, Kuh D, Wadsworth MEJ.

Growth in utero, blood pressure in childhood and adult life,

and mortality from cardiovascular disease. BMJ 1989; 298:

564 – 567.

Full Text

|