TRABAJO ORIGINAL

Prevalencia de síndrome

metabólico y características clínicas en donadores de sangre

Metabolic syndrome prevalence and clinical features

in blood donors

Aaron H. Cruz del Castillo1, Rafael García Fierro2,

María I. Hess Moreno3, Claudia A. Vigil Pérez4, José A.

Córdova Fernández1, Marco P. Chuck Santiago5, Rogelio

Domínguez Morenoz6.

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2012; 69(3):144-149

1-Maestro en Salud Publica

2-Quimico Clínico

3-Medico Internista

4-Licenciada en Enfermeria

5-Hematologo

6-Médico Interno de Pregrado

*Hospital General de Zona No 36 del Instituto

Mexicano del Seguro Social, Coatzacoalcos, Veracruz, México.

Autor de Correspondencia:

Rogelio Domínguez Moreno

rogelio_dm@hotmail.com

Román Marín esquina Independencia s/n, Col. Centro, C.P.

96400, Coatzacoalcos, Veracruz, México.

Introducción

El aumento en la esperanza de vida en la población

moderna, así como las modificaciones en el estilo de vida y

alimentación en el mundo occidental, particularmente en

América Latina y nuestro país han colocado a las

enfermedades crónicas no transmisibles como la primera causa

de muerte y se han convertido en un importante problema de

salud pública, generando costos importantes al sistema de

salud y deteriorando la calidad de vida de la población.6,9,11

Los avances en la prevención, detección y tratamiento de

dichas enfermedades se han convertido en un objeto de

estudio prioritario para la investigación clínica y

epidemiológica en la actualidad.2-4,11

Se ha observado que los sujetos que desarrollan enfermedades

cardiovasculares son portadores de múltiples factores de

riesgo como obesidad, resistencia a la insulina, cifras

alteradas de glucosa plasmática e hipertensión, la presencia

de este conjunto de alteraciones se ha denominado Síndrome

metabólico. La presencia de dichos factores de riesgo es

determinante para la aparición de desenlaces clínicos

fatales como diabetes mellitus tipo 2, Enfermedad

cardiovascular o enfermedad vascular cerebral.11

La combinación de alteraciones metabólicas ahora conocidas

como síndrome metabólico, se describieron por primera vez en

1920 por Kylin como una asociación entre hipertensión

arterial, hiperglucemia y gota. Dos décadas más tarde, Vague

notó que la obesidad central con patrón androide o

masculina, era la más frecuentemente asociada con estas

anormalidades del metabolismo, como diabetes y enfermedad

cardiovascular. Durante el Banting Lecture de 1988, Reaven

utilizó el término “Síndrome X” y estableció firmemente la

importancia clínica de este síndrome, sin embargo no

consideró a la obesidad. En 1989 Kaplan Lo renombró “El

cuarteto mortal” y otros investigadores acuñaron el nombre

de “Síndrome de resistencia a la insulina”.10

Hoy en día se ha acordado que el término “Síndrome

metabólico” continúa siendo el término más ampliamente

utilizado y práctico para el clínico, cuando se pretende

describir esta constelación de factores de riesgo, cuya

relevancia radica en su alto valor predictivo para

enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.

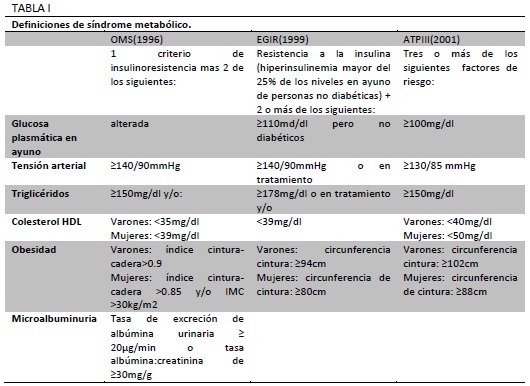

Un número de agrupaciones de expertos han intentado

desarrollar una definición unificada para síndrome

metabólico, la más aceptada de estas fue generada por la

Organización Mundial de la Salud, El Grupo Europeo para el

Estudio de la Resistencia a la Insulina, y el Programa

Nacional de Educación para el Colesterol, Panel de

Tratamiento del adulto III (NCEP-ATPIII, por sus siglas en

inglés). Estas tres organizaciones concuerdan en la

presencia de obesidad, resistencia a la insulina e

hipertensión, sin embargo proveen diferentes criterios

clínicos específicos para definir dichas alteraciones, por

ejemplo para el ATP III, la definición no requiere

obligatoriamente alteraciones en la regulación de la glucosa

plasmática o resistencia a ala insulina como un componente

esencial. Además los rangos para cada componente varían de

acuerdo con las diferentes recomendaciones.1

(Tabla I)

|

|

En base a lo anterior, la Federación Internacional de

Diabetes formuló una definición simplificada para síndrome

metabólico, la cual debe incluir obesidad central y dos o

más de 4 criterios:

• Triglicéridos elevados: niveles plasmáticos ≥ 150 mg/ dl

• Colesterol HDL: <40 mg/dl en varones y <50 mg/ dl en

mujeres.

• Tensión arterial sistólica ≥130 ó ≥85 de diastólica.

• Glucosa plasmática en ayuno ≥100mg/dl (ó diagnóstico

previo de diabetes mellitus tipo 2).

La sistematización y creación de una definición generalizada

hace más práctico el trabajo del clínico y facilita la

comparación entre poblaciones de diferente localización

geográfica, permite además la creación de modelos

predictivos más precisos para desarrollo de enfermedad

cardiovascular.

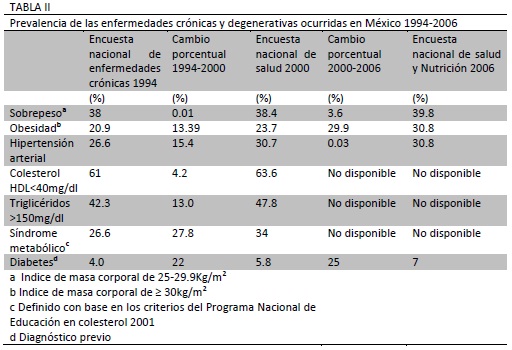

Las variaciones de la prevalencia de la obesidad, el

sobrepeso, las dislipidemias, la hipertensión arterial y el

síndrome metabólico en el periodo comprendido por las

Encuestas Nacionales de Salud (1994-2006) se muestran en la

Tabla II.

|

|

El porcentaje de la población con un peso mayor al

deseable (índice de masa corporal [IMC] >25 kg/m2) aumentó

13% en el periodo de 1994 a 2000 y el cambio fue mayor

(33.5%) entre los años 2000 y 2006. La misma tendencia

creciente se observó en la prevalencia del "síndrome

metabólico", concepto que identifica los casos con mayor

riesgo de desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular a

mediano plazo. El porcentaje de los adultos con síndrome

metabólico (definido por los criterios del Programa Nacional

de Educación en Colesterol) se incrementó 27.8% entre 1994 y

2000 y 39.7% de los casos correspondió a menores de 40 años.

Los datos sugieren que la contribución a la mortalidad del

síndrome metabólico aumentará a mediano plazo.5

En el estado de Veracruz según la ENSA (2000) ubican a

nuestra Entidad Federativa como primer lugar a nivel

nacional en prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 con una

cifra estimada del 16.1%, así mismo un estudio realizado a

estudiantes de la Universidad Veracruzana entre 20 y 29 años

realizado por González Deschamps reportó que el 48% de los

sujetos estudiados presentó de uno a cuatro criterios del

NCEP-ATP-III para síndrome metabólico. Los varones

presentaron valores más elevados de circunferencia de

cintura, peso, talla, IMC, triglicéridos y presión arterial

sistólica y diastólica. La prevalencia de obesidad central

fue del 9.5%; la de hipertrigliceridemia, del 13.2%; la de

concentración baja de c-HDL, del 28.9%; la de hipertensión

arterial, del 9.2%, y la de hiperglucemia, del 6%

El estudio de síndrome metabólico en poblaciones específicas

ha arrojado distintos reportes en lo que respecta la

prevalencia y características clínicas. En 2007, un estudio

realizado en personal de salud arrojó una prevalencia del

3%, la cual fue similar en hombres y mujeres8

La detección de síndrome metabólico en poblaciones

aparentemente sanas como es el caso de donadores de sangre,

ha dejado en evidencia la atención primaria de la población

en nuestro país, el estudio realizado por Munguía Miranda en

2009 reveló que el 15.9% de los sujetos estudiados,

donadores de sangre presentaron alteraciones en la glucosa

plasmática en ayuno.7,8

Los hallazgos citados previamente comprometen al personal de

salud a formular nuevas estrategias de detección y

prevención para factores de riesgo cardiovascular.

La importancia de este trabajo radica en que permite

incrementar la información disponible acerca de la

prevalencia de síndrome metabólico en una muestra de

población aparentemente sana. Existen pocas publicaciones

que documenten las características de este tipo de pacientes

y la información disponible al respecto es limitada, por lo

que la contribución al acervo bibliográfico existente

permite de manera directa al enriquecimiento del

conocimiento acerca de la epidemiología y el comportamiento

las enfermedad cardiovascular en nuestra población.

La detección temprana y tratamiento oportuno de factores de

riesgo cardiovascular permitirá modificar la evolución

natural de la enfermedad y así mejorar el pronóstico, lo

cual ejercerá un impacto en el desenlace clínico de dichos

pacientes.

Material y métodos

Diseñamos un estudio transversal, descriptivo, prospectivo

en un grupo poblacional que incluyó a 726 sujetos donadores

que acudieron al Banco del Hospital General de Zona No. 36

del Instituto Mexicano del Seguro social en el periodo

comprendido entre julio del 2010 y julio del 2011 se

incluyeron sujetos sin diagnóstico previo de diabetes,

hipertensión, ni otros componentes de síndrome metabólico,

pacientes con diagnóstico de diabetes fueron excluidos del

estudio, así como aquellos que se conocían hipertensos o que

se detectó hipertensión durante la encuesta ya que no son

candidatos a donación de sangre. Se aplicaron encuestas

dirigidas a conocer antecedentes familiares de enfermedad

cardiovascular, diabetes u otros trastornos metabólicos, así

como aspectos relacionados con el estilo de vida. El

protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto

Mexicano del Seguro Social, así como el comité de enseñanza

e investigación. Todos los sujetos incluidos firmaron carta

de consentimiento bajo información. Participaron en el

estudio un equipo multidisciplinario conformado por personal

capacitado, médicos, químicos clínicos, personal de

enfermería, se derivó al departamento de nutrición y

atención médica correspondiente a aquellos sujetos que

requirieron seguimiento y manejo posterior. Se realizó

historia clínica completa y examen físico. Con instrumentos

adecuados y calibrados para dicho propósito. El perímetro de

cintura se midió en el punto medio entre la cresta iliaca y

la costilla inferior, con una cinta antropométrica flexible.

El índice de masa corporal (IMC) se calculó mediante la

fórmula de Quetelet (Peso en kilogramos/Talla al cuadrado)

La presión arterial fue medida con esfingomanómetro de

mercurio adecuadamente calibrado, con el paciente sentado,

previo descanso de 10 minutos. Se realizaron tres

determinaciones con intervalo de cinco minutos entre cada

una, considerando como valor definitivo el promedio de las

dos últimas.

Se obtuvieron muestras sanguíneas previo ayuno de 8 horas,

las cuales fueron analizadas en laboratorio del Hospital

General de Zona Número 36, bajo las consideraciones técnicas

y calibración del equipo adecuada. El perfil bioquímico

estudiado incluyó Se determinó glucosa sérica en ayuno (GSA),

,Colesterol total, fracciones de colesterol-HDL,

triglicéridos, Tensión arterial (TA), índice de masa

corporal (IMC), circunferencia de cintura (CCi) y cadera (CCa).

El análisis estadístico incluyó pruebas estadísticas

descriptivas y analíticas con medidas de tendencia central y

dispersión, frecuencias relativas y absolutas, Se incluyeron

variables cuantitativas analizadas con pruebas estadísticas

paramétricas , T de student, las variables cualitativas se

analizaron mediante estadística no paramétrica que incluyó

prueba de Chi cuadrada, se calculó el riesgo mediante la

obtención de Razones de momios, de variables ajustadas por

sexo. Se utilizó la hoja de cálculo de Excel de Microsoft

Office 2007 para la captura de datos,el análisis estadístico

se realizó con la paquetería estadística de SPSS versión

17.0

Resultados

Se incluyeron 726 sujetos con edad de 32.2 ± 10 años, 626

(86.2 %) hombres y 100 (13.8 %) mujeres; Las características

clínicas y bioquímicas de la distribuida por sexo se

encuentran plasmadas en la Tabla III.

El promedio de los niveles de glucemia fue de 103.8 ± 19.7,

de colesterol HDL, 32.03 ± 9.9 mg/dL; triglicéridos, 227.39

± 160.3 mg/dL; peso 81.6 ± 14.1kg, Talla: 1.66 ± 0.07m;

Indice de masa corporal (Kg/m2), 29.3 ± 4.43; cintura, 94.2

± 10.6 cm; cadera 103 ±7.9. Las mujeres tuvieron niveles

discretamente más elevados en el promedio de C-HDL, pero más

bajos de triglicéridos, menor peso, el IMC fue similar en

hombres y mujeres (P=0.46). Los varones tuvieron más cintura

pero menos cadera que las mujeres.

La prevalencia de criterios para síndrome metabólico fueron

de Glucosa alterada en ayuno: 398(54.8%); niveles bajos de

HDL: 121(16.9%), Hipertrigliceridemia: 458(63.2%), Obesidad

abdominal: 320(44.1%)( Se excluyeron a los pacientes

hipertensos ya que no son candidatos a donación de sangre).

Ser varón confería un OR de 2.2 para desarrollo de síndrome

metabólico (IC95% 1.44- 3.60) .

De los sujetos que cumplían criterios para síndrome

metabólico 37(9.4%) eran del sexo femenino; 204(71.6%)

presentaron glucosa alterada en ayuno; 204(83.3%) tenían

obesidad abdominal, 89(22.5% ) con niveles bajos de

colesterol HDL y 340(86.1%) presentaron niveles elevados de

triglicéridos. Comparación entre características bioquímicas

y antropométricas entre pacientes con y sin síndrome

metabólico se incluye en la

Tabla IV.

La prevalencia total de síndrome metabólico, definido como

al menos 3 de los 5 criterios determinados por el ATPIII fue

del 54.4%.

Discusión

Se ha observado una transición epidemiológica en nuestro

país de una sociedad rural afectado principalmente por

enfermedades infecciosas, a un país urbanizado con aumento

en incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, así

enfermedades como la diabetes era poco común en la década de

los 50, en la actualidad representa un problema de salud

pública, las primeras causas de muerte se asocian a

enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad

cerebrovascular.(ENSA 2000)

Los resultados obtenidos marcan algunas diferencias con

trabajos existentes en series anteriores, podemos señalar

que Munguia y cols. en 2009 obtuvieron una prevalencia

global de glucosa alterada en ayuno de 15.9 %, con

concentración promedio de glucosa plasmática de 89.9 ± 10 mg/dL,

comparados con un 54.8% de prevalencia total en nuestra

población y un promedio de glucosa en ayuno de 103.8 ± 19.7

mg/dL(tabla 3), podemos señalar que la población estudiada

en nuestro medio podría encontrarse con mayor riesgo de

desarrollar diabetes mellitus tipo 2, recordemos que ésta

población estaría considerada como “pre-diabética” y tan

solo con ese factor de riesgo se encuentra en un riesgo

mayor de desarrollar DM2 si no se realiza ninguna

intervención de tipo farmacológica o en el estilo de vida,

incluso al tratarse de individuos aparentemente sanos,

superan en gran medida la prevalencia de glucosa alterada en

ayuno reportada en la ENSA 2006, tomando en cuenta que los

sujetos que participaron en la encuesta, contaban con carga

genética y factores de riesgo cardiometabólico, dichos

hallazgos podrían significar que la prevalencia en la

población general pudiera ser incluso mayor.

El número de varones con glucosa en ayuno alteradas supera

al de las mujeres, sin embargo, en la actualidad según la

ENSA 2000, las mujeres tienen mayor prevalencia de éste

factor de riesgo, por lo que el tamaño de la muestra podría

significar la existencia de un confusor, ya que la mayoría

de los sujetos incluidos son varones, los cuales acuden con

mayor frecuencia a donaciones voluntarias.

Los demás parámetros evaluados también revelan datos

importantes: la obesidad, presente en el 44% de la población

estudiada lo cual también supera a las estadísticas

encontradas en la ENSA 2000, con un total de 19.4 en varones

y 29.0% en mujeres, dichos datos se correlacionaron en esta

encuesta con niveles de TA elevados, encontrando 33.3% en

hombres y 25.6% en mujeres, en nuestro estudio se excluyeron

a los sujetos hipertensos o en tratamiento para hipertensión

por no considerase como pacientes sanos, sin embargo, los

hallazgos encontrados ubican a la población estudiada, en un

riesgo mayor de padecer diabetes e hipertensión.(ENSA 2000

HAS).

En cuanto a los niveles de triglicéridos y colesterol, ya es

bien conocida la asociación entre diabetes mellitus,

dislipidemia y enfermedad cardiovascular, desde que se

realizó el estudio Framingham, la incidencia de enfermedad

cardiovascular asociada a dislipidemia fue bien determinada,

se considera a la hipertrigliceridemia, un factor de riesgo

independiente para riesgo coronario, encontrándose en un

47.8% de la población mexicana y en un 63.2% de los sujetos

de este estudio, dicho factor de riesgo incluso mayor que

los niveles bajos de colesterol HDL, los cuales se

reportaron en un 16.9% de los pacientes incluidos.

El diagnóstico de síndrome metabólico para los sujetos con

GAA según los criterios del Programa Nacional de Educación

en Colesterol-Panel de Tratamiento III proporciona una

herramienta rentable, sencilla y práctica para detectar

alteraciones en el estado de salud de la población abierta,

sin embargo se debe considerar que los avances técnicos en

ésta área se traducen en ahorro de recursos económicos y

vidas. Realizar pruebas de escrutinio con mayor sensibilidad

y especificidad permitiría un mejor impacto en la detección

de dichas alteraciones, Aguilar Salinas demostró una

prevalencia de 8.18 % de diabetes tipo 2 en adultos mayores

de 20 años de edad, utilizando puntos de corte menores para

considerar glucosa alterada en ayuno( ADA 2004), de menos de

100 mg/dL, la prevalencia de Glucosa Alterada en Ayuno se

incrementó a 20.1 %, lo que representa 16 millones de

mexicanos con alto riesgo de progresar al estado diabético.

De la misma manera utilizar de manera rutinaria pruebas como

hemoglobina glucosilada y pruebas de sensibilidad a la

insulina, posiblemente aumentarían la sensibilidad y

especificidad de la medición. El presente estudio cuenta con

algunas limitaciones técnicas al respecto, sin embargo

proporciona resultados concluyentes, con las herramientas

disponibles en nuestro medio. Y al mismo tiempo, por ser el

primer estudio realizado en de su categoría, es parteaguas

para la el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

Sería importante incluir en estudios posteriores otras

variables sociodemográficas como escolaridad, tabaquismo,

alcoholismo, etc.

Un beneficio poco discutido sería la aplicación extensiva y

generalizada de los criterios del NCEP-ATPIII y los factores

de riesgo para síndrome metabólico, como requisito para

candidatos a donación de sangre, el beneficio teórico seria

mejorar la calidad de los hemoderivados, ya que dichos

sujetos se consideraban sanos, sin embargo los hallazgos

encontrados en el estudio difieren de la realidad, estudios

posteriores permitirían saber si existen diferencias en el

desenlace clínico, entre hemoderivados provenientes de

donadores con factores de riesgo para enfermedad

cardiovascular, e individuos sin factores de riesgo, dicha

propuesta se basa únicamente en conjeturas y supera los

objetivos de este trabajo de investigación.

Por otro lado, este estudio epidemiológico permite conocer

el estado de salud de una población “aparentemente sana” que

es una muestra representativa de la población del sur del

estado de Veracruz, cualquier aporte a este nivel resulta

valioso a nivel epidemiológico para conocer la población de

nuestra área geográfica.

Conclusiones

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir, que existe una

alta prevalencia de factores de riesgo cardiometabólico y

por ende una alta prevalencia de síndrome metabólico en la

población estudiada: El diagnóstico temprano y tratamiento

oportuno de factores de riesgo podría disminuir la

incidencia de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular,

enfermedad cerebrovascular y así la morbimortalidad asociada

a estos padecimientos. El escrutinio de factores de riesgo

asociados a síndrome metabólico podría mejorar la calidad de

hemoderivados con los que cuenta banco de sangre.

Referencias

1. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a

new world-wide definition. A Consensus Statement from the

International Diabetes Federation. Diabet.Med 2006;

23:469-480

PubMed

2. Barquera S, Campirano F, Bonvecchio A, Hernandez-Barrera

L, Rivera JA, Popkin BM. Caloric beverage consumption

patterns in Mexican children. Nutr.J. 2010; 9:47

Full Text

3. Barquera S, Campos-Nonato I, Hernandez-Barrera L, Flores

M, Durazo-Arvizu R, Kanter R, Rivera JA. Obesity and central

adiposity in Mexican adults: results from the Mexican

National Health and Nutrition Survey 2006. Salud Publica Mex

2009; 51 Suppl 4:S595-S603

Full Text

4. Barquera S, Campos-Nonato I, Hernandez-Barrera L, Flores

M, Durazo-Arvizu R, Kanter R, Rivera JA. Obesity and central

adiposity in Mexican adults: results from the Mexican

National Health and Nutrition Survey 2006. Salud Publica Mex

2009; 51 Suppl 4:S595-S603

5. Cordova-Villalobos JA, Barriguete-Melendez JA, Lara-Esqueda

A, Barquera S, Rosas-Peralta M, Hernandez-Avila M, Leon-May

MEd, Admon L, Aguilar-Salinas CA. Las enfermedades cronicas

no transmisibles en Mexico: sinopsis epidemiologica y

prevencion integral. Salud Publica Mex 2008; 50:419-427

Full Text

6. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic

syndrome among US adults: findings from the third National

Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;

287:356-359

Full Text

7. Munguia-Miranda C, Sanchez-Barrera RG, Tuz K, Alonso-Garcia

AL, Cruz M. [Impaired fasting glucose detection in blood

donors population]. Rev Med Inst Mex Seguro.Soc 2009;

47:17-24

PubMed

8. Padierna-Luna JL, Ochoa-Rosas FS, Jaramillo-Villalobos B.

[Prevalence of metabolic syndrome in health employees]. Rev

Med Inst Mex Seguro.Soc 2007; 45:593-599

PubMed

9. Rivera JA, Barquera S, Gonzalez-Cossio T, Olaiz G,

Sepulveda J. Nutrition transition in Mexico and in other

Latin American countries. Nutr.Rev 2004; 62:S149-S157

PubMed

10. Sarafidis PA, Nilsson PM. The metabolic syndrome: a

glance at its history. J.Hypertens. 2006; 24:621-626

PubMed

11. Stevens G, Dias RH, Thomas KJ, Rivera JA, Carvalho N,

Barquera S, Hill K, Ezzati M. Characterizing the

epidemiological transition in Mexico: national and

subnational burden of diseases, injuries, and risk factors.

PLoS.Med 2008; 5:e125

Full Text

|