TRABAJO ORIGINAL

Insomnio: prevalencia en un

hospital de la ciudad de córdoba

Insomnia: prevalence in cordoba city hospital

Fernandez ME, Lopez SM*, Cazaux A, Cambursano VH, Cortes JR.

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2012; 69(4):191-96

Hospital

Rawson, Córdoba, Argentina

Introducción

Se conoce como insomnio al trastorno caracterizado por

sueño deficiente o de mala calidad con consecuencias diurnas

adversas. El DSM-IV- TR define insomnio como “dificultad en

iniciar o mantener el sueño o sueño no restaurador causando

deterioro social, ocupacional o de otras áreas del

funcionamiento cognitivo1.

La clasificación de enfermedades de la OMS, en su décima

revisión (CIE-10), requiere para el diagnóstico de insomnio

que la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no

tener un sueño reparador, dure al menos un mes y que,

además, se acompañe de fatiga diurna, sensación de malestar

personal significativo y deterioro social, laboral o de

otras áreas importantes de la actividad personal2.

El insomnio en sus diferentes formas se presenta como

dificultad para conciliar el sueño (latencia), dificultad

para permanecer dormido (despertares frecuentes o

prolongados) o sensación de sueño no reparador. Los síntomas

de insomnio reportados con más frecuencia en la encuesta

“Sleep in American Poll” fueron no lograr un sueño reparador

en el 38% de los pacientes y despertares frecuentes durante

la noche en el 32% de los pacientes. Esta situación trae

aparejadas consecuencias diurnas como fatiga, trastornos

cognitivos (memoria, concentración), baja motivación,

irritabilidad, ansiedad y depresión. Constituye un factor de

riesgo para accidentes relacionados con la falta de descanso

(industriales, automovilísticos)3, problemas sociales, y

repercute directamente en la salud, agravando enfermedades

preexistentes y ocasionando desregulación

endocrino-metabólica que favorece la aparición de obesidad,

enfermedad coronaria, etc.

Entre los factores predisponentes mejor establecidos se

encuentran el sexo femenino, la edad mayor a 60 años, el

estrés, enfermedades crónicas, consumo de cafeína, alcohol,

drogas y medicamentos. Las enfermedades mas frecuentemente

relacionadas al insomnio son trastornos psiquiátricos

(trastorno de ansiedad generalizada y depresión) y

enfermedades clínicas como asma, EPOC, insuficiencia

cardiaca congestiva, cardiopatía isquémica, reflujo

gastroesofágico, enfermedades reumatológicas,

hipertiroidismo, enfermedad terminal, entre otros3.

El insomnio es una condición frecuente en la población

general, algunos estudios realizados refieren una

prevalencia del 30 al 50% de los adultos4. Según datos

aportados por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño

(AAMS), un 40% de la población del país padece trastornos

para conciliar el sueño. Se estima que el 10 al 15% de la

población adulta y el 57% de los ancianos no

institucionalizados sufre de insomnio crónico5

El sueño cumple diversas funciones fisiológicas necesarias

para la salud del individuo. Entre estas funciones está la

de restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y

del resto de los tejidos, restablecer los almacenes de

energía celular y el almacenamiento y conservación de los

datos en la memoria4. Las personas con insomnio refieren más

días de actividad limitada, más días en cama a causa de

enfermedad, más gastos en salud y mayor incidencia de

incapacidad laboral que los pacientes sin insomnio.6

Suelen producir algún tipo de insomnio aquellas enfermedades

que se acompañan de dolor y malestar físico intenso, como

trastornos cardiovasculares (insuficiencia cardiaca),

digestivos (úlceras, hernia de hiato, etc.), respiratorios

(asma, EPOC, síndrome de apneas del sueño), renales

(insuficiencia renal crónica, cólicos nefríticos),

enfermedades osteoarticulares, oncológicas y urológicas.

También se acompañan de alteraciones del sueño la toma de

algunas medicaciones como los beta-agonistas,

corticosteroides, diuréticos, antidepresivos,

antihistamínicos, betabloqueantes, etc.7

Las personas con insomnio tienen tasas más altas de

enfermedad que aquellos sin trastornos de sueño. Mellinger y

col. determinaron que el 53% de adultos con insomnio tenían

dos o más problemas de salud comparados con solo el 24% de

los pacientes sin trastornos de sueño. Además el estudio de

Ford y Kamerow8 encontró que los pacientes con insomnio

usaban con más frecuencia los servicios médicos y que las

tasas de insomnio son superiores en los centros de atención

primaria que en la población general. El insomnio se

correlaciona también con peores resultados en algunas

enfermedades incluyendo aumento de mortalidad en ancianos

institicionalizados9, mayor incapacidad entre pacientes con

ACV10, y riesgo aumentado de mortalidad en pacientes con

enfermedad cardiovascular11. La evidencia sugiere además que

el insomnio puede llevar al desarrollo de depresión.

El insomnio se asocia con una significativa carga social y

personal. A pesar de las altas tasas de prevalencia la

evidencia sugiere que el insomnio permanece poco reconocido,

subdiagnosticado y subtratado11. El insomnio es raramente

explorado en la entrevista médica, muchas veces no se tiene

en cuenta su diagnóstico y, aun siendo diagnosticada, los

médicos no le damos la debida importancia. En ocasiones

prestamos más atención a otras condiciones médicas sin tener

en cuenta la gran repercusión que en la calidad de vida

ejerce esta enfermedad.

Estudios epidemiológicos y clínicos evidencian que más del

50% de los pacientes de atención primaria se quejan de

insomnio si se les pregunta por el sueño, pero sólo el 30%

lo mencionan a su médico de cabecera por iniciativa propia,

y sólo el 5% acuden al médico con el objeto principal de

recibir tratamiento para este problema12. Ford and Kamerow8

demostraron que, en una cohorte de pacientes, solo el 9 % de

los que presentaron dificultad para dormir consultaron a un

médico por este problema.

Dado que el insomnio constituye un particular desafío para

los clínicos debido a la falta de guías y el pequeño número

de estudios dirigidos, parece importante establecer

estrategias clínicas para el diagnóstico y tratamiento de

ésta patología, a fin de mejorar la calidad de vida de los

pacientes.

Con el fin de conocer las características de esta condición

en una población específica (enfermedades crónicas) de

nuestro hospital, nos propusimos realizar este estudio.

Objetivos

Conocer la prevalencia y características clínicas del

insomnio en pacientes ambulatorios con enfermedades

crónicas, asistidos en el Hospital Rawson (Hospital

polivalente de la ciudad de Córdoba).

Analizar su asociación con situaciones comórbidas,

identificando los factores asociados, tratamientos

instaurados y frecuencia de la automedicación a fin de

disponer de información local para el manejo de dicha

patología.

Material y Métodos

Estudio prospectivo, descriptivo, observacional, de corte

transversal.

Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que

acuden de manera ambulatoria a consultorio externo o guardia

con enfermedades crónicas establecidas en base al

diagnóstico referido por el paciente y la medicación que

recibe, en situación estable al momento de la encuesta.

Instrumentos: Se definió insomnio en base a los criterios

del ICSD-2 (cuadro 1).

La obtención de los datos se realizó en base a un

cuestionario autoadministrado modificado que identificó los

criterios diagnósticos de insomnio, datos demográficos,

enfermedades concomitantes, medicación habitual; consumo de

sustancias que excitan el SNC; consultas previas por

insomnio; criterios de depresión en base al DSM-IV (ver

anexo).

Estadística: Se aplicó test de Chi cuadrado para variables

continuas y Fisher para variables discontinuas. Estudio de

relación ( R ). ps < 0.05.

Cuadro 1 Criterios diagnósticos de insomnio

Resultados

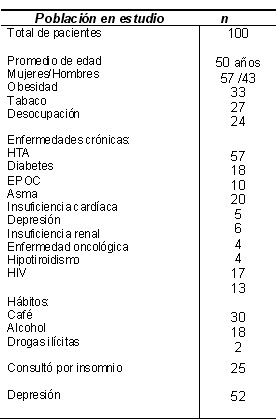

Se realizaron las encuestas a 100 pacientes que acudieron a

la consulta de las diferentes especialidades clínicas del

Hospital. La edad promedio fue de 50 años con un rango entre

22 y 90 años. El 57% fueron mujeres, el 43% hombres. Las

características generales de la población se describen en la

tabla 1. El 69% de los pacientes encuestados cumplían

criterios de insomnio.

Entre los individuos encuestados la enfermedad más

prevalente fue la HTA, presente en el 57% de los pacientes;

seguida por asma (20%), diabetes (18%) e hipotiroidismo

(17%). El 65% de los pacientes padecía 2 o más enfermedades

crónicas simultáneamente.

Respecto a los hábitos de consumo de los pacientes

estudiados, el consumo habitual del café fue referido por el

30% de los pacientes, el consumo de alcohol alcanzó el 18% y

de drogas ilícitas 2%. Solo el 19% refiere usar medicación

para dormir y en todos los casos fue prescripta por un

médico; las drogas más utilizadas son las benzodiacepinas

como se refleja en la tabla (3). El 25% ha consultado alguna

vez por insomnio.

Cumple criterios de depresión el 52%

|

Tabla 1: Características

generales, comorbilidades y hábitos de la población

estudiada

Tabla 2: Características generales, comorbilidades y hábitos

de la población con insomnio.

Tratamiento farmacológico

Tabla 3: Fármacos consumidos por la población en estudio

Tabla 4: Características de presentación del insomnio

Discusión

La prevalencia de insomnio en pacientes con enfermedades

crónicas es superior a la de la población general. Según el

presente estudio la prevalencia de insomnio en pacientes

ambulatorios con enfermedades crónicas, asistidos en el

Hospital Rawson asciende al 69%.

Las enfermedades crónicas más frecuentes en la población

fueron HTA, asma e infección por HIV sin poder establecer

diferencias significativas entre la población con y sin

insomnio. Tampoco se evidencia diferencia en cuanto a la

influencia del consumo de café, alcohol o drogas ilícitas

entre los pacientes con y sin insomnio.

Coincidentemente con resultados publicados13, sólo la cuarta

parte de los pacientes consultó por insomnio alguna vez.

Los síntomas de insomnio reportados con mayor frecuencia

fueron despertares frecuentes en el 84% y no lograr un sueño

reparador en el 73% consecuentemente con los resultados de

la encuesta Sleep in American Poll. Entre las repercusiones

negativas más frecuentes se encuentra la fatiga y debilidad

y la somnolencia diurna.

La prevalencia de criterios de depresión en los enfermos

crónicos analizados fue de 52%, y al analizar la población

con insomnio, la misma asciende a 63%.

El riesgo relativo de depresión en los enfermos crónicos con

insomnio es RR=1,87 (I.C 1,08 a 3,17) p<0,05.

Entre los pacientes con insomnio el porcentaje de pacientes

que consultaron asciende a 31%, de los cuales más de la

mitad está recibiendo tratamiento con benzodiacepinas, a

pesar que las guías actuales de manejo de insomnio proponen

como fármacos de elección a los inductores del sueño del

tipo agonistas de receptores de benzodiacepinas, por contar

con mejor eficacia y margen de seguridad que las

benzodiacepinas14. No se registró ningún caso de

automedicación o toma de medicamentos hipnóticos sin

prescripción médica.

La mayoría de los clínicos no estamos bien entrenados

respecto a los trastornos del sueño14. Esta falta de

entrenamiento se refleja en déficits de conocimiento sobre

medicina del sueño entre médicos de cuidado primario.

Evidencia de estudios epidemiológicos y clínicos sugieren

varios factores que contribuyen al subdiagnóstico del

insomnio: factores relacionados con los pacientes (bajo

índice de consulta) y con los médicos (limitación en el

tiempo de la consulta, desconocimiento del problema y

conceptos erróneos acerca de los riesgos del tratamiento)

Conclusión

El presente estudio refleja una elevada prevalencia de este

trastorno en pacientes con enfermedades crónicas de nuestra

población, con importantes consecuencias adversas. Esta

entidad está subdiagnosticada y en los casos conocidos el

tratamiento está ausente o es inadecuado.

La relación del insomnio con depresión es un dato de

importancia que revela la necesidad de diagnosticar estas

entidades oportunamente.

Bibliografía

1. American Sleep Disorders Associations. International

Classification of Sleep Disorders, revised: Diagnostic and

Coding Manual. Rochester, MN: American Sleep Disorders

Association, 1997.

2. World Health Organization. The ICD-10 classification of

mental and behavioural disorders: clinical descriptions and

diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization;

1992.

WHO

3. Schenck CH, Mahowald MW, Sack RL. Assessment and

Management of Insomnia. JAMA 2003;289:2475

JAMA

4. Sarrais F, de Castro Manglano P. El insomnio. Anales Sis

San Navarra 2007;30:2

5. Foley DJ, Monjan AA, Brown SL et al. Sleep complaints

among elderly persons: an epidemiologic study of three

communities. Sleep 1995;18:425

PubMed

6. Simon GE, VonKroff M. Prevalence, burden and treatment of

insomnia in primary care. Am J Psychiatry 1997;154:1417

PubMed

7. Ancoli-Israel S. Insomnia in the elderly: a review for

the primary care practitioner. Sleep 2000;23:23

PubMed

8. Ford DE, Kamerow DB. Epidemiologic study of sleep

disturbances and psychiatric disorders. An opportunity of

prevention? JAMA 1984;251:2410

PubMed

9. Manabe K, Matsui T, Yamaya M et al. Sleep patterns and

mortality among elderly patients in a geriatric hospital.

Gerontology 2000;46:318

PubMed

10. Leppavuori A, Pohjasvaara T, Vataja R, et al. Insomnia

in schemic stroke patients. Cerebrovasc Dis 2002;14:90

PubMed

11. Roth T. New developments for treating sleep disorders. J

Clin Psychiatry 2001;62:3

12. Smith MT, Perlis ML, Park A, Smith MS, Pennington J,

Giles DE, Buysse DJ. Comparative meta-analysis of

pharmacotherapy and behavior therapy for persistent insomnia.

Am J Psychiatry 2002; 159: 5

PubMed

13. Schutte-Rodin S; Broch L; Buysse D; Dorsey C; Sateia M.

Clinical guideline for the evaluation and management of

chronic insomnia in adults. J Clin Sleep Med 2008;4(5):487.

PMC

14. Rosen RC,Rosekin R, Rosevear C, et al: Physician

education in sleep and sleep disorders: a national survey of

US medical shools. Sleep 1993;16:249

PubMed

|