|

Eco-epidemiología del virus

encefalitis St. Louis en Córdoba, Argentina.

Lorena I. Spinsanti, Luis A. Diaz, Marta S. Contigiani

Revista

Facultad de Ciencias Médicas 2009; 66(Supl.1):52-59

Laboratorio de Arbovirus,

Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad de

Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Introducción

El virus Encefalitis de St. Louis (VESL), pertenece al

género Flavivirus, familia Flaviviridae y en base a sus

determinantes antigénicos forma parte del serogrupo

Encefalitis Japonesa junto con otros Flavivirus de

importancia médica y veterinaria como West Nile, Encefalitis

Japonesa, Murray Valley (1).

El VESL se aisló por primera vez en el año 1933 a partir del

cerebro de un paciente durante un brote de encefalitis en la

ciudad de Saint Louis, EE.UU. Este virus se halla

ampliamente distribuido en América, reportándose actividad

desde Canadá hasta el sur de Argentina. En los EE.UU. ha

sido una de las principales causa de epidemias de

encefalitis por arbovirus hasta la introducción del virus

West Nile (VWN) en el año 1999 (2). Sin embargo, en el resto

del continente americano los casos clínicos observados por

este virus han sido principalmente de enfermedad febril, sin

registro de brotes (3).

Las manifestaciones clínicas generadas por la infección del

VESL se han agrupado en tres síndromes principales:

encefalitis, meningitis aséptica y cefalea febril. La

mayoría de las infecciones con el VESL en personas son

asintomáticas y la susceptibilidad de adquirir el síndrome

encefálico aumenta con la edad del paciente, reportándose un

70% de casos en personas mayores de 75 años durante las

epidemias en EE.UU. (4)

El diagnóstico presuntivo se basa en la detección de

anticuerpos IgM por MAC-ELISA; estos anticuerpos pueden

persistir hasta un año. El diagnóstico definitivo es la

demostración del aumento o la disminución de anticuerpos

entre el suero agudo y convaleciente (seroconversión) por la

técnica de Neutralización (NT). (4)

Ciclos de Transmisión y Ecología

El VESL es mantenido y amplificado en los EE.UU. por

transmisión horizontal en un ciclo enzoótico primario que

involucra aves silvestres (principalmente paseriformes –gorriones

Passer domesticus- y Columbiformes –palomas Zenaida macroura)

y mosquitos del género Culex (4). El hombre es un hospedador

accidental. En la zona este de los EE.UU., Culex pipiens y

Culex quinquefasciatus son los mosquitos vectores primarios;

en estas áreas el virus circula en forma urbana y suburbana.

En contraste, en la zona oeste, el virus circula en áreas

rurales, principalmente irrigadas donde se reproduce el

mosquito vector Culex tarsalis. (4)

Los ciclos de transmisión que mantienen activo al VESL en

América Central y del Sur están poco caracterizados. En esta

región el virus ha sido aislado a partir de 11 géneros

diferentes de mosquitos, incluyendo Cx. nigripalpus y Cx.

quinquefasciatus (3). Existen fuertes evidencias a favor de

las aves como hospedadores del VESL. Varias cepas virales

han sido aisladas de 27 especies de aves, incluyendo

cormoranes, garzas, palomas, zorzales y celestinos. También

se han encontrado mamíferos silvestres (microroedores,

perezosos) y domésticos infectados, aunque las evidencias a

favor de su rol como hospedadores son escasas (3).

Las distintas cepas aisladas del VESL poseen variabilidad

biológica y genética a lo largo de su rango de distribución.

Monath y col. (5) detectaron la existencia de cepas

virulentas y atenuadas, mientras que estudios genéticos

identificaron la presencia de diversos genotipos con

distribución geográfica heterogénea (6,7). En base a la

secuenciación completa del gen de la envoltura, Kramer y

Chandler (8) clasificaron a las cepas del VESL en 7

genotipos (I, II, III, IV, V, VI y VII), confirmando la

variabilidad genética y biológica detectada años anteriores.

Antecedentes en Argentina

Aislamientos virales:

El VESL es endémico en Argentina y posee una amplia

distribución geográfica, detectándose actividad tanto en

regiones subtropicales (Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán)

como templadas (Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza,

Santa Fe y Santiago del Estero) del país (9).

En Argentina se han aislado un total de 12 cepas desde el

año 1963 hasta el 2005. Las fuentes de aislamiento son

variadas y abarcan mosquitos (8 cepas), roedores (2 cepas) y

humanos (2 cepas), colectadas de diferentes provincias.

(9,10,11,12) Los detalles correspondientes a todas las cepas

se encuentran en la Tabla I.

Estudios en vectores:

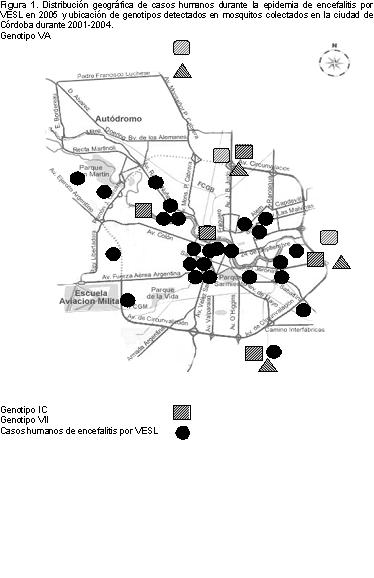

Durante los años 2001-2004 se realizó en la ciudad de

Córdoba un estudio con el objetivo de detectar la

variabilidad genética natural circulante del VESL y analizar

los patrones de actividad viral. Se detectaron un total de

20 pools de mosquitos infectados con VESL en 8 especies

diferentes de mosquitos, para la mayoría de las cuales (Ae.

aegypti, Ae. scapularis, An. albitarsis, Cx. apicinus) no

existían antecedentes de infección por este virus en

Argentina ni en América del Sur (13). Las 4 especies más

abundantes y frecuentemente infectadas fueron Cx. interfor,

Cx. quinquefasciatus, Ae. albifasciatus y Ae. scapularis. Se

detectó una marcada estacionalidad en la actividad temporal

del VESL, coincidente con los patrones temporales de

actividad en regiones templadas de América del Norte (4). La

actividad enzoótica del VESL para la ciudad de Córdoba se

extendería desde Noviembre hasta Abril (verano-otoño), con

picos anuales en Febrero-Marzo y ocasionalmente en Diciembre,

dependiendo de las condiciones climáticas que influyen sobre

las poblaciones de mosquitos vectores. Los picos máximos de

actividad viral se registraron en el período de noviembre de

2002 a marzo de 2003, coincidiendo por lo general con la

predominancia de las comunidades de mosquitos de Culex

interfor y Culex quinquefasciatus (13). Se detectaron cepas

pertenecientes a 3 genotipos: IC, VA y VII, siendo el

segundo dominante sobre los restantes minoritarios (14). La

existencia de un genotipo dominante podría deberse a cepas

del virus que son más viremogénicas, generando viremias

elevadas en aves e infectando un mayor número de mosquitos,

permitiendo una mayor circulación y dispersión de las cepas.

Durante la ocurrencia del brote por VESL en Córdoba, Díaz y

col. (12) aislaron dos cepas del VESL pertenecientes al

genotipo III a partir de mosquitos Cx. quinquefasciatus

coleccionados en el domicilio de uno de los pacientes con

encefalitis. Este genotipo emergió en Córdoba en el año

2005, después de su última detección en la provincia de

Santa Fe, 26 años atrás (9).

Mitchell et al. (15) determinaron la transmisión vectorial

de las cepas autóctonas, 78V-6507 y 79V-2533, del VESL

aisladas en la provincia de Santa Fe por mosquitos Cx.

quinquefasciatus colectados en la misma provincia, poniendo

en evidencia el probable rol de estos mosquitos como

vectores del VESL en nuestro país. Recientemente se detectó

que poblaciones locales de mosquitos Culex quinquefasciatus

son altamente susceptibles de infectarse por vía oral con la

cepa epidémica CbaAr-4005 (73,10% de infección) y son

capaces de transmitir vectorialmente el virus entre pollitos

Gallus gallus (13).

En síntesis, los estudios de competencia vectorial,

abundancia poblacional de mosquitos y aislamiento viral

confirman que Culex quinquefasciatus es el principal

mosquito vector del VESL en Córdoba. Otras especies como

Culex interfor, Ae. albifasciatus y Ae. scapularis deberían

ser analizadas como vectores alternativos del VESL.

Estudios en hospedadores:

Existen antecedentes de actividad enzoótica del VESL en

diversas especies de aves silvestres y domésticas en

provincias del centro y norte de Argentina. En la provincia

de Córdoba, Sabattini (11) detectó anticuerpos inhibidores

de la hemoaglutinación en palomas Torcazas (Zenaida

auriculata) entre 1964-1965 en montes cercanos a la

localidad de Piquillín (este de la provincia de Córdoba).

Doce años más tarde, Monath et al. (16) detectaron una

prevalencia de anticuerpos neutralizantes (AcNT) del 13,6%

en la misma especie y en el mismo lugar, dando cuenta de la

endemicidad del VESL en la región. Individuos de otra

especie de paloma, Torcacita (Columbina picui), también se

encuentran frecuentemente infectados en regiones templadas

del país. Entre 1977 - 1980, se detectó la presencia de AcNT

en especies de aves pertenecientes a las familias:

Furnaridae (4,6%; 11/237), Columbidae (5,9%; 14/236),

Tyranidae (2,4%; 4/170), Fringilidae (4,9%; 8/164),

Icteridae (1,6%; 1/64), Ardeide (4,7%; 2/43) y Phytotomidae

(7,1%; 1/14) colectadas en las provincias de Chaco, Córdoba,

Corrientes y Santa Fe (16). A diferencia de lo que ocurre en

EE.UU., ninguno de los 230 sueros de gorriones analizados en

este estudio presentó AcNT, marcando una diferencia

ecológica importante entre ambos países.

En Córdoba, las aves de hábitos urbanos y periurbanos como

palomas Torcazas, palomas Torcacitas, Horneros (Furnarius

rufus), Cacholotes (Pseudoseisura lophotes), Benteveos (Pitangus

sulphuratus) y Gorriones (Passer domesticus) se detectaron

infectados en períodos epidémicos, confirmando el rol de las

aves en el mantenimiento y amplificación del VESL en nuestro

país (17). El 99% de las aves colectadas en la ciudad de

Córdoba el año previo a la epidemia no tenían AcNT contra el

VESL (18). Esta baja actividad viral observada en aves

coincidió con la escasa, casi nula, actividad del virus

detectada en mosquitos para ese mismo período (Enero-Abril

2004). Tampoco se detectó infección por VESL en gallinas

centinelas. En el período siguiente (Enero-Abril 2005), la

prevalencia de AcNT para el VESL en aves registró un aumento

de 11 veces (8%), indicando activa circulación del virus en

aves silvestres en cuatro sitios de muestreo de la ciudad de

Córdoba, correlacionándose con el registro de casos de

encefalitis durante la epidemia. (13) La ausencia de

actividad viral en aves silvestres y gallinas centinelas,

previo a una epidemia por VESL, fue registrada en los

departamentos de Los Angeles, Orange y Riverside

(California, EE.UU.) en 1984 (19), características similares

a las evidencias aquí presentadas y registradas en la ciudad

de Córdoba, previo a la epidemia de 2005.

Los datos de viremia e índices de competencia de hospedador

obtenidos por Diaz (13,20), indican que las 2 especies de

palomas (Torcacita y Torcaza) (orden Columbiformes) son los

principales hospedadores aviares. A modo comparativo, las

Torcazas y Torcacitas generan 15 y 3 veces, respectivamente,

más mosquitos infecciosos que un gorrión. El rol de los

gorriones es poco importante, teniendo una actuación casi

despreciable en el mantenimiento del virus, al igual que los

tordos músico (Agelaioides badius), tordo renegridos (Molothrus

bonariensis) y paloma ala manchada (Patagioenas maculosa)

(13). Indicando diferencias ecológicas respecto a los ciclos

de mantenimiento y transmisión entre Argentina y EE.UU.

Epidemiología

Actividad epidémica del VESL en población humana:

Desde Enero del año 2002 a Diciembre de 2007 se buscó la

detección del VESL o sus anticuerpos en 728 pacientes con

síndromes febriles y/o neurológicos provenientes de la

provincia de Córdoba. Se detectaron anticuerpos IgM,

indicadores de infección reciente por VESL, en 68 pacientes.

Los meses de mayor ocurrencia de la enfermedad fueron desde

Enero a Abril. La mayoría de los pacientes afectados fueron

de sexo masculino, edad promedio 44 años y procedentes de la

Capital de la provincia de Córdoba (21). El síndrome más

observado fue la encefalitis. De acuerdo al criterio de

confirmación, 19 casos fueron confirmados como infección por

VESL.

El primer caso se detectó en Febrero del año 2002 en la zona

central de la ciudad de Córdoba (Barrio San Martín) (22),

coincidente con un pico de abundancia de mosquitos Culex

quinquefasciatus (23). Luego de dos años donde no se

detectaron casos, en el verano del año 2005, ocurre en

Córdoba el primer brote de infección por VESL en Sudamérica

y en Argentina. La curva epidémica de los 47 casos mostró

que el brote comenzó en enero del año 2005 con un pico en

febrero y un pico mayor en la semana del 6 al 12 de marzo,

finalizando en mayo (24). Del total de casos notificados, 39

ocurrieron en la capital de la provincia de Córdoba, 3 en el

departamento Colón (Río Ceballos, Villa Allende y Colonia

Tirolesa), 4 casos en el departamento Río Segundo (Villa del

Rosario, Pilar) y uno en el departamento San Javier (Villa

Dolores). En la capital de Córdoba, la distribución

geográfica de los casos fue uniforme. Entre los barrios

donde se registraron casos, el barrio Villa Belgrano, tuvo

la tasa de ataque más alta donde cada 10.000 hab 5 tuvieron

riesgo de enfermarse. Otros barrios con tasas elevadas

fueron Bella Vista, Maipú 2° sección, Renacimiento, Villa

Adela y Parque Jorge Newbery (rango 3-4/10.000 hab) (24).

En cuanto a la clínica de los pacientes, los principales

signos y síntomas que involucraron al Sistema Nervioso

Central incluyeron cefalea, depresión del sensorio,

desorientación temporo-espacial, temblores y cambios en el

nivel de conciencia. Se encontró una asociación

significativa entre la edad y la severidad de la enfermedad

con un coeficiente de Spearman igual a 0,74. Los hallazgos

del líquido cefalorraquídeo fueron típicos de una infección

viral (21)

De los 47 casos de infección por VESL, 45 fueron

hospitalizados y 2 fueron tratados en forma ambulatoria. La

edad media de los pacientes fue 47,8 ± 24,6 años (rango

7-87años). La mayoría de los casos tuvieron entre 10 y 60

años (52%), grupo etario que comprende el 70% de la

población total; 19 pacientes (40%) eran mayores de 60 años.

La mayor tasa de ataque fue observada en las personas

mayores de 60 años. El 64% de los pacientes fueron de sexo

masculino. El 80% de los casos de encefalitis y

meningoencefalitis fue en personas menores de 20 años y el

95% en mayores de 60 años. La tasa de mortalidad fue 19% (uno

fue de 25 años y 8 fueron mayores de 50 años). El 40% de los

pacientes eran jubilados y/o amas de casa (24).

Factores de riesgo e información ambiental:

La prevalencia de AcNT de los individuos que asistieron a

los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud

(CAPS) de la ciudad de Córdoba, antes del brote, fue similar

a la previamente encontrada en los años 1998-2000 (13.3% en

el año 2002 y 12.9% en el año 2004). Los individuos que se

atendieron en el CAPS Nº58 (Bº Maldonado) demostraron la

prevalencia de AcNT más alta. En esta población el riesgo de

infección fue tres veces mayor que en la del CAPS Nº40 (Bº

Las Flores). Estos resultados coincidieron con los hallazgos

de Díaz y col. (13, 17, 23) que describen una mayor tasa de

infección en aves y una mayor abundancia de mosquitos en

esta zona, debido probablemente a la presencia de lagunas y

depósitos de basura, que proveen sitios de cría para C.

pipiens quinquefasciatus. Por esta razón, los individuos con

viviendas cercanas a basurales tuvieron 2,5 veces más chance

de infección. La práctica de actividades externas en la

noche incrementó la posibilidad de infección debido

probablemente a los hábitos nocturnos del mosquito Culex. En

el año 2005, durante la ocurrencia del brote, la prevalencia

total de AcNT detectada en tres CAPS fue la más alta de los

últimos años (22,1%). El riesgo de infección fue el doble en

el año 2005 que en el 2004. Nuevamente el CAPS Nº58 presentó

la mayor prevalencia (31%). Futuros estudios que evalúen

sistemas de drenaje, nivel educativo, conocimiento sobre la

presencia del mosquito, etc, serán necesarios para

incrementar el entendimiento de los efectos de la

interacción humano-ambiente que hacen que estos individuos

tengan un mayor riesgo de infección con el VESL que otras

poblaciones de la ciudad donde la prevalencia es menor (rango

8%-13%). (25)

Por otra parte, mediante el uso de información espacial y

datos epidemiológicos derivados del brote, se construyeron

modelos predictivos y mapas de riesgo de infección para la

ciudad de Córdoba. Se encontró una asociación directa entre

el número de humanos infectados y la cercanía a fuentes de

vegetación vigorosa y densa. El mapa de susceptibilidad

ambiental para la incidencia de infección con VESL clasificó

el 66% de la ciudad bajo riesgo medio, medio alto y alto y

34% con riesgo bajo o sin riesgo de infección. Del total de

los casos ocurridos durante la epidemia de 2005, el 94% de

los mismos fueron notificados en áreas predichas por el

modelo como de riesgo medio, medio alto y alto. (26)

Conclusión

Aún se desconocen las causas por las cuales el VESL re

emergió en el centro de Argentina. Nuestros resultados

apoyan la hipótesis que la introducción de un nuevo genotipo

(genotipo III) con un mayor potencial viremogénico en una

nueva zona (ciudad de Córdoba) podría ser una de las causas

de la re-emergencia.

Bibliografía

1. ICTVdB Management. 00.026.0.01. Flavivirus. In: ICTVdB -

The Universal Virus Database, version 4. Büchen-Osmond, C.

(Ed), Columbia University, New York, USA.2006.

2. Jia, X Y, Briese, T, Jordan, I, et al. Genetic analysis

of West Nile New York 1999 encephalitis virus. Lancet;1999,

354: 1971-1972.[Abstract]

3. Spence, L, P. St. Louis encephalitis in tropical America.

In: St.Louis encephalitis. Monath TP. Ed. Washington, DC:

APHA,1980,p 451-471.

4. Reisen, W K. Epidemiology of St. Louis encephalitis

virus. Adv Virus Research; 2003, 61: 139-183.

5. Monath, T P, Cropp, C B, Bowen, G S, Kemp, G E, Mitchell,

C J, Gardner J J. Variation in virulence for mice and rhesus

monkeys among St. Louis encephalitis virus strains of

different orgin. Am J Trop Med Hyg; 1980, 29: 948-962.[Abstract]

6. Trent, D W, Monath, T P, Bowen, G S, Vorndam, A V, Cropp,

B C, Kemp G E. Variation among strains of St. Louis

encephalitis virus: Basis for a genetic, pathogenetic and

epidemiological classification. Annals NY Acad Sci ;1980,

354: 219-237.

7. Trent, D W, Grant, J A, Vorndam, A V, Monath T P. Genetic

heterogeneity among Saint Louis encephalitis virus isolates

of different geographic origin. Virology; 1981, 114:

319-332.

8. Kramer, L D, Chandler L J. Phylogenetic analysis of the

envelope gene of St. Louis encephalitis virus. Arch Virol;

2001, 146: 2341-2355.[Abstract]

9. Sabattini, M S, Avilés, G, Monath T P. Historical,

epidemiological and ecological aspects of arbovirus in

Argentina: Flaviviridae, Bunyaviridae and Rhabdoviridae. In

“An Overview of Arbovirology in Brazil and neighboring

countries”. Travassos da Rosa APA, Vasconcelos PFC,

Travassos da Rosa JFS, Eds. Belem, Brazil: Instituto Evandro

Chagas, 1998, p.:113-134.

10. Mitchell, C J, Monath, T P, Sabattini, M S, Cropp, C B,

Daffner, J F, Calisher, C H, Jakob, W L, Christensen H A.

Arbovirus investigations in Argentina, 1977-1980. II.

Arthropod collections and virus isolations from argentine

mosquitoes. Am J Trop Med Hyg; 1985, 34: 945-955.[Abstract]

11. Sabattini MS. Arbovirus del grupo B en la República

Argentina. Su estudio en aves y roedores. Tesis doctoral.

Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de

Rosario, Argentina, 1969, p:.96.

12. Diaz L A, Ré V, Almirón W R, Farías A, Vázquez A,

Sanchez-Seco M P, Aguilar J, Spinsanti, L Konigheim, B

Visintin, A, García J, Morales M A, Tenorio A, Contigiani M.

Genotype III Saint Louis Encephalitis virus outbreak,

Argentina, 2005. Emerg Infect Dis; 2006, 12: 1752-1754.[Full

Text]

13. Díaz, LA. Patrones de actividad y estacionalidad del

virus St. Louis Encephalitis (Flavivirus, Flaviviridae) en

la ciudad de Córdoba. Tesis Ciencias Biológicas. Facultad

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2009, p: 194.

14. Diaz, L A, Farias, A A, Ré, V, Vazquez, A, Tenorio, A,

Almirón, W R, Contigiani, M S. Distribución espacio-temporal

de genotipos del virus St. Louis encephalitis (Flavivirus,

Flaviviridae) en la ciudad de Córdoba entre 2001-2003. XXVII

Reunión Científica Anual de SAV. Diciembre 2007. Vaquerías,

Córdoba, Argentina.

15. Mitchell, C J, Monath, T P, Sabattini, M S. Transmission

of St. Louis encephalitis virus from Argentina by mosquitoes

of the Culex pipiens (Diptera: Culicidae) complex. J Med

Entomol; 1980, 17: 282-287.

16. Monath, T P, Sabattini, M S, Pauli, R, Daffner, J F,

Mitchell, C J, Bowen, G S, Cropp, C B. Arbovirus

investigations in Argentina, 1977-1980. IV Serological

surveys and sentinel equine program. Am J Trop Med Hyg;

1985, 34: 966-975.[Abstract]

17. Díaz, L A, Konigheim, B S, Aguilar, J J, Spinsanti, L I,

Castillo, C, Ortiz Bergia, S, Zarco, A, Villafañe, N,

Almiron, W R, Contigiani, M S. Actividad del virus

Encefalitis San Luis (Flavivirus) en aves durante una

epidemia de encefalitis en Córdoba, Argentina, 2005. Acta

Bioquim Clin Latinoam; 2006, 3: 298.

18. Diaz, L A, Spinsanti, L I, Aguilar, J, Occelli, M,

Boris, A S, Reynoso, R, Kambic A, Obredor, C, Almirón, W R,

Contigiani, M S. Circulación enzoótica del virus Encefalitis

San Luis (ESL) (Flavivirus) en comunidades de aves en la

ciudad de Córdoba en el año 2004. Rev Argent Microb;2005,

37: 33.

19. Murray, R A, Hable, L A, Mackey, K J, Wallace, H G,

Peck, B A, Mora, S J, Ginsberg, M M, Emmons, R W.

Epidemiologic aspects of the 1984 St. Louis encephalitis

epidemic in southern California. Proc Calif Mosq Vect Contr

Assoc; 1985, 53: 5-9.

20. Diaz, L A, Occelli, M, Ludueña Almeida, F, Almirón, W R,

Contigiani, M S. Eared Dove (Zenaida auriculata, Columbidae)

as host for St. Louis encephalitis virus (Flaviviridae,

Flavivirus). Vector Borne Zoonotic Dis; 2008, 8: 277-282.[Abstract]

21. Spinsanti, L I. Epidemiología del virus Encefalitis de

St. Louis en la provincial de Córdoba. Tesis doctoral.

Facultad Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.

2009

22. Spinsanti L, Basquiera A L, Bulacio S, Somale V, Kim S

C, Ré V, Rabbat D, Zárate A, Zlocowski J C, Mayor C Q,

Contigiani M, Palacio S. St. Louis encephalitis in

Argentina: the first case reported in the last seventeen

years. Emerg Infect Dis; 2003, 9: 271-273.

[Full Text]

23. Diaz, L A, Almiron, W R, Ludueña Almeida, F, Spinsanti,

L I, Contigiani M S. Vigilancia del virus Encefalitis de San

Luis y mosquitos (Diptera: Culicidae) en la Provincia de

Córdoba, Argentina. Entomol Vectores ;2003, 10:551-566.

24. Spinsanti, L I, Díaz, L A, Glatstein, N, Arselán, S,

Morales, M A, Farías, A A, Fabbri, C, Aguilar, J J, Ré, V,

Frías, M, Almirón, W R, Hunsperger, E, Siirin, M, Da Rosa, A

T, Tesh, R B, Enría, D, Contigiani, M S. Human outbreak of

St. Louis encephalitis detected in Argentina, 2005. J Clin

Virol; 2008, 42: 27-33.

[Abstract]

25. Spinsanti, L, Farías, A, Aguilar, J, Díaz, M P,

Ghisiglieri, S, Bustos, M A, Vilches, N, González, B,

Contigiani M. Risk factors associated with St. Louis

encephalitis seroprevalence in two populations from Córdoba,

Argentina. Trans R Soc Trop Med Hyg; 2007,101:1248-1252.[Abstract]

26. Rotela, C, Spinsanti, L, Lamfri, M, Contigiani, M,

Almiron, W, Scavuzzo, M. Mapping environmental

susceptibility to St.Louis encephalitis virus base don

remote sensing data and geographic information systems.

Vector Borne and Zoonotic Dis (en prensa).

Tablas

Tabla I

Detalle de las características asociadas a las cepas de

virus St. Louis encephalitis aisladas en Argentina.

|

Cepa viral |

Año |

Provincia |

Fuente |

Genotipo1 |

|

Bel |

1963 |

Buenos Aires |

Humanos |

NI |

|

Vil |

1963 |

Buenos Aires |

Humanos |

NI |

|

CorAn 9124 |

1966 |

Córdoba |

Calomys musculinus |

VII |

|

CorAn 9275 |

1966 |

Córdoba |

Mus musculus |

VII |

|

78V-6507 |

1978 |

Santa Fe |

Cx. quinquefasciatus |

VA |

|

79V-2533 |

1979 |

Santa Fe |

Cx. (Cux.)

spp. |

III |

|

AG83-142 |

1982 |

Santa Fe |

Cx. (Cux.)

spp. |

NI |

|

AG84-378 |

1983 |

Santa Fe |

Cx. (Cux.)

spp. |

NI |

|

AG84-A |

1983 |

Santa Fe |

Cx. (Cux.)

spp. |

NI |

|

AG84-B |

1983 |

Santa Fe |

Cx. (Cux.)

spp. |

NI |

|

CbaAr-4005 |

2005 |

Córdoba |

Cx. quinquefasciatus |

III |

|

CbaAr-4006 |

2005 |

Córdoba |

Cx. quinquefasciatus |

III |

1

Clasificación de genotipos según Kramer & Chandler (8)

basado en la secuenciación del gen de la glicoproteína E.

NI: No incluidos en el estudio de genotipificación

Figura 1.

|