|

TRABAJO ORIGINAL

IMPORTANCIA DE

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA:

BASES DE DATOS DE PACIENTES DIABÉTICOS

IMPORTANCE OF THE INFORMATION SYSTEMS IN PUBLIC HEALTH

PROGRAMS: DIABETIC PATIENTS DATABASES

Sonia A. N. Uema1, María E. Olivera,1,2

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2012; 69(1):25-32

1Departamento de Farmacia,

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de

Córdoba (Argentina)

2UNITEFA-CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas)

Autor de correspondencia: María Eugenia OLIVERA

Dirección postal:

Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas,

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Haya de la

Torre y Medina Allende. Ciudad Universitaria 5000 – Córdoba

República Argentina

Teléfono: +54 351 4334163 (interno 103) Fax: +54 351 4334127

E-mail: meoliver@fcq.unc.edu.ar

Fuentes de financiación:

Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de

Córdoba.

Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional

de Córdoba.

Agradecimientos:

Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de

Córdoba (financiación).

Secretaría de Extensión Universitaria (financiación),

Universidad Nacional de Córdoba, y becarias Paola Ortiz y

Carina González (ayuda técnica).

Hospital Arturo Umberto Illia, de Alta Gracia, y Farm.

Liliana Bessone (ayuda material y técnica).

Dirección de Salud Pública, de la Municipalidad de Alta

Gracia, y Farm. Roxana Badesso (ayuda material y técnica).

Programa Córdoba Diabetes, Ministerio de Salud de la

Provincia de Córdoba (ayuda material y técnica).

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud, 346 millones de

personas tienen diabetes en el mundo.1 La prevalencia

estimada de diabetes, a nivel mundial y para todos los

grupos etarios, fue de 2,8% en 2000 y se proyecta a 4,4% en

20302.

Se estima que más del 80% de las muertes atribuibles a esta

enfermedad ocurren en países de bajos y medianos ingresos.1

Entre las enfermedades no transmisibles, la diabetes se

encuentra entre las 4 causas principales de mortalidad3. En

el año 2000, el exceso global de mortalidad atribuible a

diabetes se calculó equivalente al 5,2% de todas las causas

de mortalidad, aunque se evidenció un menor porcentaje en

países emergentes respecto de países desarrollados. En el

grupo etario comprendido entre los 35 y 64 años, 6-27% de

las muertes fueron atribuibles a diabetes.4

Tras la designación del 14 de noviembre como Día Mundial de

la Diabetes (Naciones Unidas, 2006) y el nuevo impulso dado

a la prevención y el control de enfermedades no

transmisibles (Asamblea Mundial de la Salud, 2008), la

Organización Panamericana de la Salud resolvió instar a sus

países miembros a que promuevan servicios de salud en el

marco de la Atención Primaria de la Salud y aseguren los

recursos para prevención, diagnóstico y tratamiento de la

diabetes y sus complicaciones prevenibles o controlables.5

En Argentina, la prevalencia de diabetes en la población

mayor de 20 años es de 5-7% y se ha descripto que, de los

diabéticos, 30% no se trata, 60% está insuficientemente

tratado y 70% ya tiene complicaciones crónicas.6,7 De la

población argentina, el 66% es mayor de 20 años, mientras

que en Córdoba (población aproximada 3,4 millones de

habitantes) el porcentaje es del 69%8. A partir de

información estadística sobre defunciones en 2009, los

porcentajes de muertes atribuibles a diabetes mellitus del

total de muertes fueron 2,5% a nivel nacional y 2,8% en la

provincia de Córdoba; mientras que, en la franja etaria de

35-64 años, los valores fueron 2,9% y 3,8%,

respectivamente.8

Según datos oficiales, el subsector de salud pública en

Argentina atiende, en promedio, al 48% de la población,

siendo del orden del 46% en la provincia de Córdoba. Este

subsector corresponde a la población sin cobertura de Obra

Social ni plan médico.9,10 El subsector de la seguridad

social (Obras Sociales y mutuales) se responsabiliza por la

salud de los trabajadores y sus familias, además de los

jubilados y pensionados, quedando un escaso porcentaje

(menor al 10%) en manos privadas. Sin embargo, la proporción

de gastos en salud muestra que el subsector privado se lleva

el mayor porcentaje (46%), seguido por la seguridad social

(29%) y, finalmente, la salud pública (25%).11

Si analizamos el gasto público consolidado de salud, como

porcentaje del PBI, el mismo fue de 5,07% y 5,26% en 2007 y

2008, respectivamente. Este indicador se compone de los

siguientes gastos (excluyendo el privado): atención pública

de la salud, Obras Sociales e INSSJyP (Instituto Nacional de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.9,10

En materia de salud, las provincias argentinas son autónomas

y la nación cumple con el rol de coordinación de acciones y

estrategias requeridas, sea por razones legales y

normativas, o bien ante situaciones especiales.12,13

En la provincia de Córdoba, el sistema de salud está

organizado por Niveles de Atención de complejidad creciente

de los efectores, de I a III (baja, mediana y alta

complejidad). En el ámbito público, todos los niveles tienen

a su cargo diversos programas de salud, incluyendo la

provisión de medicamentos.14,15

Desde fines de 1995, el sistema público de salud se

descentralizó, quedando el primer nivel de atención a cargo

de los gobiernos locales (municipalidades y comunas),

complementado con redes de derivación de complejidad

creciente, bajo responsabilidad de la provincia.14-17

La problemática derivada de la diabetes y sus complicaciones

se abarca en normativas que afectan a los sectores público,

de la seguridad social y privado17-19. Por lo tanto, existen

diferentes fuentes de financiación para programas que tratan

esta enfermedad, incluso dentro del propio subsector

público, considerando sus distintas jurisdicciones

(nacional, provincial y municipal o comunal).20

A pesar de la amplia cobertura para las personas con

diabetes, uno de los factores más importantes en el logro de

los objetivos terapéuticos es la adherencia al tratamiento,

entendida como un acuerdo mutuo y una responsabilidad

compartida entre el paciente y sus prestadores

sanitarios.21,22 La adherencia implica al paciente diabético

de un modo activo, colaborador y flexible en el autocuidado

y en el manejo del proceso salud-enfermedad21.

El presente trabajo se realizó en la localidad de Alta

Gracia (provincia de Córdoba, Argentina), ubicada a 36 km de

la ciudad de Córdoba (capital provincial) y cuya población

ronda los 50.000 habitantes. Allí conviven, dentro del

sistema público de salud, los niveles de atención I y III,

dependientes de la Municipalidad de Alta Gracia y del

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,

respectivamente.

En un trabajo previo, con el fin de estimar las necesidades

de cobertura de esta población en el sector público se

crearon, a partir de los registros de dispensación a

pacientes diabéticos en ambos efectores públicos, bases de

datos de pacientes que, una vez depuradas, se unificaron20,23,24

Objetivos:

* Describir las características de la población de pacientes

diabéticos atendida en el subsector público de salud de la

ciudad de Alta Gracia.

*Analizar el uso de la cantidad de dispensaciones mensuales

durante 12 meses como un indicador de la adherencia al

tratamiento de los pacientes diabéticos bajo programa,

comparando los resultados obtenidos entre los

establecimientos sanitarios.

* Valorar la coordinación de efectores públicos en la

atención de pacientes.

Material y Métodos

Tipo de estudio: observacional, descriptivo y

transversal, con posterior procesamiento y análisis de

datos.25 Ver esquema general del estudio.

Los programas con provisión de medicamentos para pacientes

diabéticos analizados fueron20,23,24:

Programa Córdoba Diabetes (PROCORDIA, provincial), en el

Hospital Arturo Umberto Illia (HAUI), referente de área,

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba. Establecimiento de nivel de atención III, 2do nivel

de Referencia. Período: enero-diciembre de 2007.

Programa de Detección de Diabetes Tipo 2 (Dirección de Salud

Pública - DSP) y Remediar (PROAPS, nacional), en la red de

12 Dispensarios, dependientes de la DSP de la Municipalidad

de Alta Gracia. Establecimientos de nivel de atención I, con

un servicio de farmacia en el dispensario base o central.

Período: marzo de 2007-febrero de 2008.

Se registró la cantidad de dispensaciones mensuales

realizadas a cada paciente bajo programa, durante 12 meses,

en cada efector. Se recolectó la información desde los

servicios de farmacia de ambos efectores, consolidando las

respectivas bases de datos (BD) de pacientes en cada uno de

ellos y conformando una unificada, representativa del

sistema público de salud en Alta Gracia.20,26

Los datos se procesaron en planillas de cálculo y se

presentan desagregados, respetando la protección de datos

personales (habeas data).27 Se calculó la adherencia global

porcentual al tratamiento de los pacientes bajo programa

(ptesP) en el período de estudio.

Adherencia global (%) = Cantidad de dispensaciones mensuales

realizadas X 100

Dispensaciones programadas para todos los ptesP

La estadística descriptiva se procesó en el software

Infostat28 versión estudiantil (de acceso libre),

utilizando diferentes medidas resúmenes para las variables

mensurables (media, mediana, moda, error estándar y

coeficiente de variación).

Se utilizó la observación participante, complementada con

entrevistas a informantes clave, para indagar sobre la

coordinación entre ambos efectores.25,29,30

Resultados

La BD de personas con diabetes, una vez depurada, quedó

conformada con un total de 540 ptesP20: 52% del HAUI, 39% de

la DSP y 9% en ambos centros. La Tabla I presenta las

frecuencias absolutas en cada BD, divididas por grupos

etarios.

TABLA I: Frecuencias

absolutas de ptesP por BD y grupos etarios

|

Sin datos |

Niños |

Adolescentes |

Adultos |

Adultos mayores |

TOTALES |

BASE DE DATOS |

|

S/D |

0-12 años |

13-20 años |

21-64 años |

≥65 años |

|

19 |

3 |

13 |

207 |

88 |

330 |

HAUI |

|

73 |

- |

- |

118 |

68 |

259 |

DSP |

|

11 |

- |

- |

23 |

15 |

49 |

Ambas |

|

81 |

3 |

13 |

302 |

141 |

540 |

BD

unificada |

|

En la distribución por género, 55% (296) fueron mujeres. No

se pudo recuperar información faltante sobre tipo de

diabetes mellitus (DM) en un caso, ni edad en 81 (S/D: sin

datos). En la Tabla II se presentan las medidas resumen de

edad según el tipo de DM.

TABLA II

Medidas resumen de EDAD en función del tipo

de DM

|

Tipo DM |

n |

Medio |

Error Est |

Coef Var |

Mín |

Máx |

Mediana |

|

DM T1 |

84 |

45,02 |

2,09 |

42,59 |

10 |

77 |

47 |

|

DM T2 |

370 |

59,12 |

0,61 |

20 |

13 |

85 |

59 |

|

T2 c/ins |

4 |

53,25 |

4,01 |

15,05 |

42 |

59 |

56 |

|

TODOS |

459 |

56,5 |

0,68 |

25,63 |

10 |

85 |

58 |

|

DM T1: DM tipo 1; DM T2: DM tipo T2; T2

c/ins: DM T2 insulino-requirentes

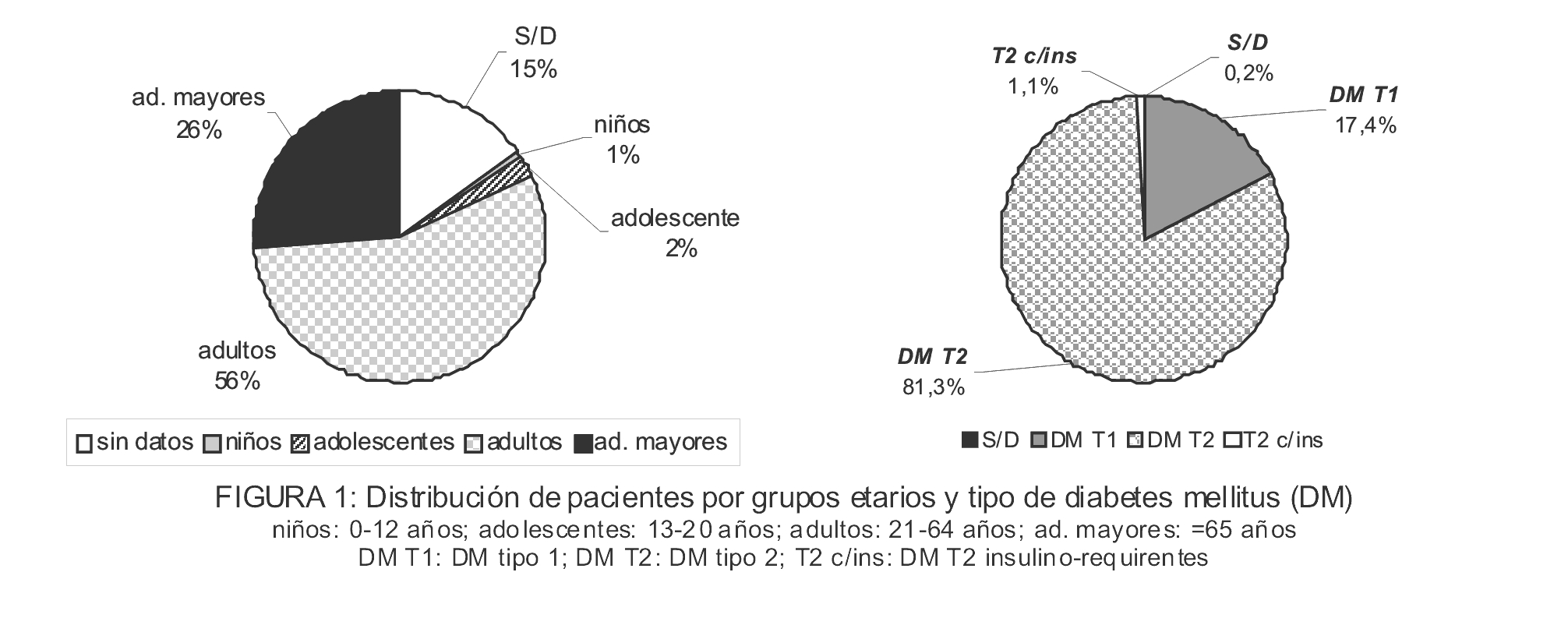

Las frecuencias relativas porcentuales (n=540) en función de

los grupos etarios y del tipo de diabetes se muestran en la

Figura 1.

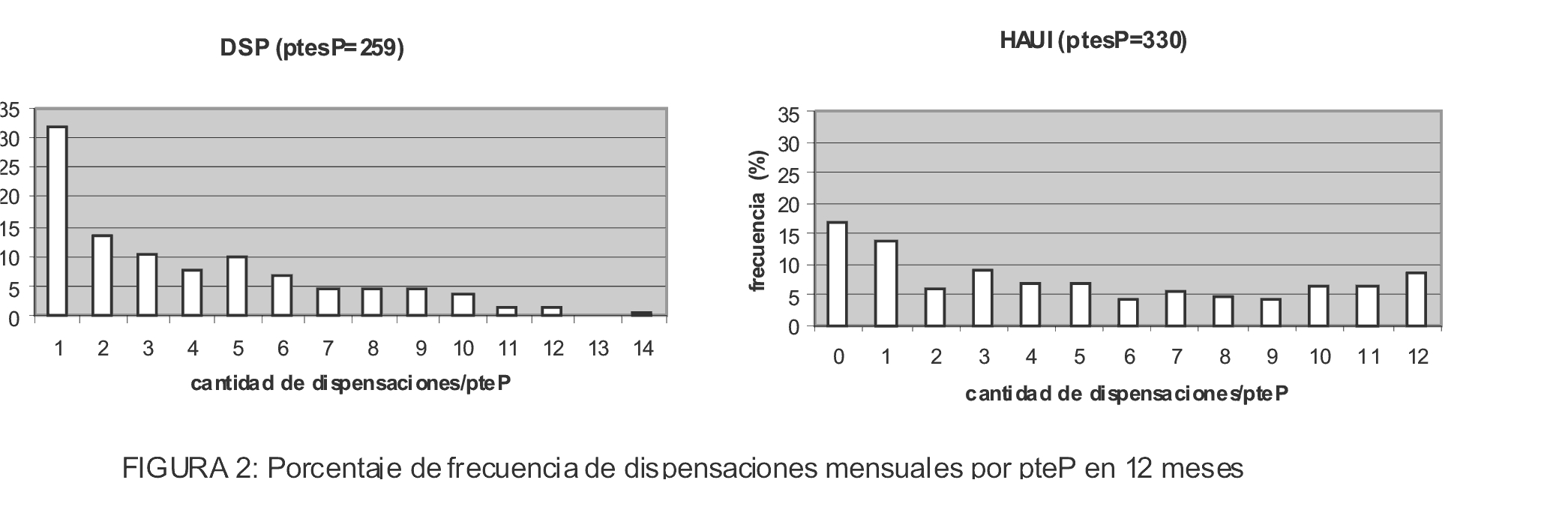

En la Figura 2 se comparan los perfiles de frecuencia (%) de

la cantidad dispensaciones mensuales por pteP en ambos

centros, durante 12 meses. Los promedios de dispensaciones

por pteP fueron de 3,9 en la DSP y 4,9 en el HAUI; mientras

que los porcentajes de adherencia global fueron,

respectivamente, 32,6% y 41,2%. En la BD de la DSP, la moda

fue 1 dispensación/pteP; mientras que la mediana

correspondió a 3. Considerando todos los ptesP del HAUI, la

moda fue de 0 (cero) dispensaciones; mientras que la mediana

correspondió a 4.

|

|

FIGURA 1:

Distribución de pacientes por grupos etarios y tipo

de diabetes mellitus (DM) niños: 0-12 años;

adolescentes: 13-20 años; adultos: 21-64 años; ad.

mayores: ≥65 años

DM T1: DM tipo 1; DM T2: DM tipo 2; T2 c/ins: DM T2

insulino-requirentes |

FIGURA 2: Porcentaje de frecuencia de dispensaciones

mensuales por pteP en 12 meses |

Analizando las dispensaciones mensuales por pteP en la BD

unificada, subagrupadas en función de tipo de DM, se

obtuvieron las medidas resumen provistas en la Tabla III.

TABLA III:

Medidas resumen de cantidad de dispensaciones

mensuales/pteP en función del tipo de DM

|

Tipo DM |

n |

Media |

Error Est |

Coef Var |

Rango |

Mediana |

|

DM T1 |

94 |

6,39 |

0,5 |

75,28 |

12 |

7 |

|

DM T2 |

440 |

4,51 |

0,17 |

79,17 |

16 |

4 |

|

T2 c/ins |

5 |

10 |

0,95 |

21,21 |

5 |

10 |

|

TODOS |

540 |

4,88 |

0,17 |

79,92 |

16 |

4 |

|

DM T1: DM tipo 1; DM T2: DM tipo

T2; T2 c/ins: DM T2 insulino-requirentes

Gráficamente, en la Figura 3 se desdoblan los ptesP del HAUI

subagrupados por: DM tipo 2 (ptesP-t2) y DM tipo 1+tipo 2

c/ins. (ptesP(t1+t2 c/ins)). Ajustando la comparación por

tipo de DM y excluyendo a los ptesP sin dispensaciones, se

observa que la moda fue de 1 dispensación/pteP-t2; mientras

que la mediana correspondió a 4, con una media de 4,9

dispensaciones y una adherencia global del 41,2%. En el caso

de los ptesP(t1+t2 c/ins) la moda fue 12, la mediana 10 y la

media 8,5 dispensaciones, con una adherencia global del

70,9%.

|

FIGURA 3:

Porcentaje de frecuencia de

dispensaciones mensuales por pteP en el HAUI por

tipo de DM, con exclusión de ptesP sin dispensación

en 12 meses |

En los 49 casos superpuestos con ptesP-t2 en la BD

unificada, el período de tiempo corresponde al de ambos

efectores: desde enero de 2007 (inicia toma de datos en

PROCORDIA) hasta febrero de 2008 (finaliza toma de datos en

DSP). La toma de datos simultánea abarca desde marzo hasta

diciembre de 2007 (10 meses). La moda fue compartida entre 7

y 9 dispensaciones/pteP; mientras que la mediana

correspondió a 7 y la media a 7,5 en 14 meses. La adherencia

global fue de 53,8%.

En cuanto a la coordinación de efectores, se constató la

derivación desde la DSP al HAUI de los pacientes con DM tipo

1 y aquellos con DM tipo 2 insulino-requirentes. Sin

embargo, entre los pacientes con DM tipo 2, se cuantificó el

solapamiento de las BD al confrontarlas (Figura 1).

Se observó que la capacidad instalada en cada centro,

particularmente en recursos humanos especializados, era

insuficiente para la gestión de información requerida en el

mantenimiento y la coordinación de las BD.

Durante la recogida de datos, se evidenció la falta

información sobre estos programas de salud para pacientes

diabéticos, tanto a nivel del público como del equipo de

salud no vinculado directamente a algún programa. También

resultó escasa la planificación e implementación de

actividades de educación en salud para toda la población, de

un modo continuo (no esporádico), abierto y participativo en

ambos efectores.

En septiembre de 2008 se realizó una reunión con autoridades

del programa provincial PROCORDIA, las farmacéuticas de

ambos centros, dos becarias de extensión universitaria

(colaboradoras en la depuración de las BD) y las autoras. Se

analizaron y discutieron algunos resultados preliminares del

estudio20,23,24 y propuestas superadoras de la situación

observada.

Discusión

Cabe destacar que las BD incluyen solamente la población de

ptesP, con DM, atendida en centros asistenciales públicos de

Alta Gracia. La proyección basada en la prevalencia mundial

del año 20002 y en la falta de cobertura médica de la

población9,10, daba una población esperada mayor a 600

ptesP.

Si bien se accedió a información suficiente desde los

servicios de farmacia, la calidad de la misma y la

posibilidad de recuperar y actualizar datos resultó afectada

por las fuentes disponibles en cada ámbito20: un registro

preliminar de pacientes con diabetes26 provista por el

programa, de carga manual, y el acceso a las historias

clínicas del HAUI; contra un sistema de captura manual de

datos a partir de las prescripciones médicas, pero sin

contar con historias clínicas unificadas y completas, en la

DSP. Ejemplo de ello es la cantidad de ptesP sin datos de

edad, que difiere entre un 6% en el HAUI y un 28% en la DSP,

respecto a sus BD (Tabla 1). Igualmente, en la DSP solamente

se incluye como ptesP a los que reciben medicación

hipoglucemiante (prescripciones), sin considerar a las

personas que controlan su problema de salud con medidas

higiénico-dietéticas.

Al identificar los ptesP, la cantidad de dispensaciones

programadas debiera ser una por mes por cada paciente,

excepto aquellos con DM tipo 2 que no requieren medicación

(no cuantificados ni analizados en el presente trabajo).

Al generar las BD, tanto la de cada establecimiento como la

unificada, se conocieron algunas características

demográficas de la población con DM de Alta Gracia atendidas

en el sector público de la salud y el efector utilizado. Más

del 80% correspondían a DM tipo 2 y 1 de cada 4 ptesP era

mayor de 65 años.

Además, al registrar la dispensación mensual de medicamentos

por paciente, la frecuencia de dispensaciones durante los 12

meses pudo emplearse como un indicador de la adherencia al

tratamiento e, incluso, podría considerarse como una medida

indirecta de la efectividad de los programas de salud.

Una vez desagregada la información por tipo de DM, se pudo

observar una moderada a baja adherencia promedio entre los

pacientes con DM tipo 2, independientemente del efector, y

diferenciar este perfil respecto de los ptesP con DM tipo 1

y tipo 2 insulino-requirentes, más adherentes en general.

Los ptesP hallados en ambas BD (superpuestos) mostraron una

adherencia intermedia, pese a ser diabéticos tipo 2.

El solapamiento detectado en las BD de los centros y la

falta de información general sobre los programas de salud,

confirmaron la exigua coordinación entre los dos niveles de

atención y sus respectivas jurisdicciones (provincial y

municipal), con dificultades en la comunicación y demoras en

la atención requerida.23,31

En cambio, la participación y la colaboración de los

servicios de farmacia de ambos establecimientos

asistenciales en la confección de la BD unificada, demostró

la factibilidad de coordinar la gestión de información entre

los efectores públicos. No obstante, se requieren

procedimientos acordados y respaldados política e

institucionalmente.20,24

Con la disponibilidad de los recursos tecnológicos, el

manejo de información confiable para definir estrategias en

salud no debería depender de la voluntad política, sino ser

un requisito de buenas prácticas de gestión, tanto pública

como privada.

Aún persiste la concepción errónea de que la adherencia es

un problema del paciente, lo que constituye un grave

prejuicio, difícil de revertir al momento de definir

estrategias para su mejora. Se han descripto cinco

dimensiones que afectan la adherencia, vinculadas a factores

socio-económicos, del sistema y del equipo de salud,

relacionados a la terapia, al problema de salud y al

paciente21. De lo presentado en este trabajo, apenas han

sido explorados factores relacionados al paciente, pero

aparecieron indicios sobre la importancia de los otros

factores en esta problemática.

En las enfermedades crónicas como la DM, es importante tener

en cuenta el contexto y las metas del paciente como

principal referencia, en lugar de alcanzar un parámetro de

laboratorio.32 Los pacientes se han transformado en actores

sociales y ello requiere un abordaje diferente en la

investigación en terreno, sobre lo que realmente ocurre en

los sistemas de salud desde un contexto concreto33,34

Resulta crucial la generación, la gestión transparente y la

continuidad de los sistemas de información como herramienta

necesaria para tomar decisiones.35

Bibliografía

1. WHO. Media Centre > DIABETES Fact sheet N°312, August

2011 [Internet]. © WHO 2011 [cited August 2011]. Available

from:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/index.html

2. Wild S, Roglic G, Greem A, Sicree R, King H. Global

Prevalence of Diabetes. Estimates for the year 2000 and

projections for 2030. Diabetes Care. 2004;27(5):1047-53.

Available from:

http://www.who.int/diabetes/facts/en/diabcare0504.pdf

3. WHO. Global Health Observatory (GHO) > NCD mortality and

morbidity [Internet]. © WHO 2011 [cited August 2011].

Available from:

http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/index.html

4. Roglic G, Unwin N, Bennett PT, Mathers C, Tuomilehto J,

Nag S, et al. The Burden of Mortality Attributable to

Diabetes. Realistic estimates for the year 2000. Diabetes

Care. 2005;28:2130–2135.

5. OPS. Métodos Poblacionales e Individuales para la

Prevención y el Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad.

Resolución CD48.R9 (2008). Washington: OPS; 2008 [acceso

2011 agosto]. Disponible en:

http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48.r9-s.pdf

6. Comisión Asesora Permanente en Diabetes. Programa Córdoba

Diabetes (PROCORDIA). Córdoba (Arg.): Ministerio de Salud de

la Provincia de Córdoba; 2007.

7. Guía de Diagnóstico y Tratamiento en Diabetes, Resolución

58/2003 Ministerio de Salud de la Nación, República

Argentina (Febrero 14, 2003).

8. Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS).

Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político

Territorial de Residencia, Edad y Sexo. Argentina - Año

2009. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación; 2011

[acceso 2011 agosto]. Disponible en:

http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/Boletin131.pdf

9. Ministerio de Salud de la Nación, Organización

Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina

2009. Buenos Aires: Ministerio de Salud, Presidencia de la

Nación (República Argentina) – OPS [acceso 2011 agosto].

Disponible en:

http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2009.pdf

10. Ministerio de Salud de la Nación, Organización

Panamericana de la Salud. Indicadores Básicos Argentina

2010. Buenos Aires: Ministerio de Salud, Presidencia de la

Nación (República Argentina) – OPS [acceso 2011 agosto].

Disponible en:

http://www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2010.pdf

11. Meschencieser G. Uso Racional de Medicamentos

[monografía en Internet]. Buenos Aires: Ministerio de Salud,

Presidencia de la Nación (República Argentina); 2007 [acceso

2007 Diciembre 10]. Disponible en:

http://www.remediar.gov.ar

12. Constitución de la Nación Argentina, Convención

Constituyente, República Argentina (1994).

13. Constitución de la Provincia de Córdoba, Convención

Constituyente de 1987, reformada en 2001, Provincia de

Córdoba, República Argentina (2001).

14. Organización de la atención de la salud de la Provincia

de Córdoba según el riesgo de las patologías y la

complejidad de los efectores, Resolución 1.248/1997

Ministerio de Salud y Seguridad Social, Provincia de

Córdoba, República Argentina (Diciembre 6, 1997).

15. Uema S, Solá N. El Farmacéutico en la Descentralización

del Sistema de Salud: Análisis Crítico y Diagnóstico de la

Legislación Farmacéutica en la Provincia de Córdoba,

Argentina. Acta Farmacéutica Bonaerense. 2000;19(1):65-8.

16. Ase I. La Descentralización de Servicios de Salud en

Córdoba (Argentina): Entre la Confianza Democrática y el

Desencanto Neoliberal. Salud Colectiva. 2006;2(2):195-214.

17. Ley de Garantías Saludables, Ley Provincial 9.133, Poder

Legislativo, Provincia de Córdoba, República Argentina

(Noviembre 13, 2003).

18. Ley de divulgación de la problemática derivada de la

enfermedad diabética y sus complicaciones, Ley Nacional

23.753, Honorable Congreso de la Nación, República

Argentina, (Octubre 17, 1989).

19. Programa Médico Obligatorio de Emergencia, Resolución

201/2002 Ministerio de Salud de la Nación, República

Argentina (Abril 19, 2002).

20. Uema S, Olivera ME. Farmacoepidemiología aplicada a

programas públicos para pacientes diabéticos en Alta Gracia

(Córdoba, Argentina). Revista de Salud Pública. 2011;

XV(1):29-39.

21. OMS. Capítulo X: Diabetes. En: OMS. Adherencia a los

tratamientos a largo plazo: pruebas para la acción.

Washington: OPS-OMS; 2004.p.75-90.

22. Wiedenmayer K, Summers RS, Mackie CA, Vous AGS, Everard

M, Tromp D. Developing pharmacy practice. A focus on patient

care. The Netherlands: WHO-FIP; 2006. Available from:

http://www.who.int/medicines/publications/WHO_PSM_PAR_2006.5.pdf

23. Uema SAN, Badesso R, Bessone L, Olivera ME. Coordinación

de Efectores para la Dispensación de Medicamentos al

Paciente Diabético en Alta Gracia: Resultados Preliminares

[póster]. En: VII Congreso Argentino de Farmacia

Hospitalaria, 15 al 17 de Noviembre de 2007. San Salvador de

Jujuy (Argentina): AAFH; 2007.

24. Gonzalez AC, Ortiz P del V, Uema SAN, Olivera ME.

Confección de Base de Datos Unificada de Pacientes

Diabéticos Pertenecientes a Establecimientos Asistenciales

Públicos [presentación oral]. En: IV Jornadas

Internacionales de Salud Pública, 29 al 31 de Octubre de

2008. Córdoba (Argentina): Escuela de Salud Pública,

Facultad de Ciencias Médicas - UNC; 2008.

25. Pineda EB, Alvarado EL, Canales FH. Metodología de la

Investigación. Manual para el Desarrollo de Personal de

Salud. 2ª edición. Washington: OPS (Serie Paltex Nº35);1994.

26. Gobierno de la Provincia de Córdoba-Noticias [página en

Internet]. Por primera vez en el país se crea un registro

único de pacientes con diabetes. Córdoba: Gobierno de

Córdoba; c2005-06 [acceso 2007 julio 18]. Disponible en:

http://www.cba.gov.ar/vernota.jsp?idNota=190743

27. Ley de Protección de los Datos Personales, Ley 25.326,

Congreso de la Nación Argentina, República Argentina

(Noviembre 2, 2000).

28. Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini MG, Gonzalez L,

Tablada M, Robledo CW. InfoStat versión 2010. Grupo

InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

URL http://www.infostat.com.ar

29. Minayo MCS, Assis SG, Souza ER. Evaluación por

triangulación de métodos. Abordaje de Programas Sociales.

Buenos Aires: Lugar Editorial SA; 2005.

30. Callejo Gallego, J. Observación, Entrevista y Grupo de

Discusión: el silencio de tres prácticas de investigación.

Rev Esp Salud Pública. 2002;76(5):409-22.

Full Text

31. Sansó Soberats F. La referencia y la contrarreferencia

como expresión de la interrelación policlínico-hospital. Rev

Cubana Med Gen Integr. 2002;18(3):236-

Full Text

32. Montori VM. Treat the numbers or treat the patient?

[editorial]. Aust Prescr. 2011;34:94-5.

Full Text

33. Conde Gutiérrez F. Encuentros y desencuentros entre la

perspectiva cualitativa y la cuantitativa en la historia de

la medicina. Rev Esp Salud Pública 2002;76(5):395-408.

Full Text

34. Turabian Fernández JL, Perez Franco B. La investigación

irrelevante o la investigación como deporte: una pareja

explosiva. Tribuna Docente. 2003;3:38-51.

35. Malagón-Londoño G, Galán Morera R. La Salud Pública:

Situación actual, propuestas y recomendaciones. Bogotá:

Editorial Médica Panamericana; 2002.

|