TRABAJO ORIGINAL

Predictores de

coqueluche al ingreso en lactantes hospitalizados con

infección respiratoria aguda baja

Pertussis predictors in hospitalized

infants with acute lower respiratory tract infection

Moreno Laura

*, Montanaro Patricia****, Bujedo Elizabeth*, Cámara

Jorge**, Abilar C*, Terzoni M*, Romano M*, Marqués Inés*,

Quiroga Daniel*, Orecchini Alejandra***, Jacome Javier***,

Ferrero Fernando****.

Revista Facultad de Ciencias Medicas 2013; 70(2):63-69

*Cátedra de

Clínica Pediátrica UNC. Hospital de Niños Santísima Trinidad

de Córdoba.

**Instituto de Virología JM Vanella FCM UNC

*** Sec. Microbiologia. Serv. Laboratorio. Hospital de Niños

Santísima Trinidad de Córdoba.

**** Hospital de Niños Pedro Elizalde. Buenos Aires

Correspondencia:

Laura Moreno. Ferroviarios 1250. Córdoba. E-mail:

lauramoreno@arnet.com.ar .

|

Financiamiento: autofinanciado por los autores

Conflictos de interés: no se declaran conflicto de intereses

|

Introducción

La tos ferina o Coqueluche es una infección bacteriana aguda

de las vías respiratorias causada por Bordetella pertussis

(BP), de distribución universal y alta contagiosidad1 . La

incidencia de casos reportados, tanto en Argentina como en

el mundo, se ha incrementado en las últimas décadas aún en

países con altas coberturas de vacunación2,3. Los lactantes

menores son más susceptibles y propensos a desarrollar

formas graves de la enfermedad con mayores tasas de

hospitalización y muerte4.

A partir del 2003, en nuestro país comenzaron a registrarse

tasas de incidencia que aumentaron exponencialmente desde

0,7/105 durante el 2002 a 1,76/105 en el 2003 (aumento en

71%)5. En la provincia de Córdoba, el incremento de casos

de BP se documentó a partir del 2005 con la notificación de

60 casos, 345 en el año 2006 y 510 en el 2007, con una

elevación de 48% en relación con el año anterior y de un

750% respecto al 20056. En los reportes del sistema

nacional de vigilancia de laboratorios (SIVILA) se

registraron 1071 muestras positivas durante 2011 y 1135 en

el 2012 en todo el país7.

Este fenómeno se debería, entre otras causas, a que las

vacunas actualmente en uso, celulares y acelulares, no

evitan la colonización de una fracción de la población

vacunada ni la enfermedad en algunos sujetos, que permanecen

susceptibles, debido a la pérdida paulatina de la inmunidad

tanto natural como adquirida frente a B. pertussis. Tan es

así, que en Holanda, se ha reportado que alrededor de casos

índices de enfermedad, 10% de sus contactos hogareños se

comportaron como infectados asintomáticos. Otros estudios

han replicado ésta observación, que en momentos epidémicos,

10-20% de los contactos de casos índices alojan en su

faringe B. pertussis de manera silente, lo que se debe

interpretar como una portación cuya duración y trascendencia

epidemiológica son todavía inciertas, dada la falta de

información al respecto8.

La presentación clínica es variada y puede estar

influenciada por numerosos factores como la edad,

inmunocompetencia o el estado de inmunidad adquirida9.

Aunque la forma clásica presenta tos en accesos (tos

quintosa con “estridor” o ruido inspiratorio), vómitos,

cianosis y, eventualmente, apnea10, muchas veces puede

manifestarse como una infección respiratoria aguda (IRA)

indistinguible de la ocasionada por infecciones virales11.

Entre estos últimos, el VRS es el de mayor prevalencia y el

más relacionado a cuadros de apnea en este grupo etario12

La sospecha e identificación de casos de infección por BP es

fundamental en la práctica por la necesidad de intervenir

tempranamente a nivel clínico y epidemiológico implementando

tanto medidas terapéuticas, como de control del foco

infeccioso. Para ello, ha sido sugerida una “definición de

caso sospechoso” (diseñada con fines epidemiológicos) que

incorpora todas las características clínicas mencionadas

independientemente de la duración de la tos (eliminando la

condición de 14 días de duración de la misma). Esta

definición garantiza una alta sensibilidad, aunque presenta

baja especificidad13. Así, en meses de invierno, con alta

prevalencia de infecciones por VSR, resulta muy difícil su

discriminación.

Cosnes-Lambe y col, (2008) compararon características

clínicas de menores de 4 meses hospitalizados con IRA/bronquiolitis;

entre los casos positivos para virus respiratorio sincicial

(VRS) hallaron 16% positivos para coqueluche (14/90). Los

síntomas clínicos fueron similares entre los pacientes con

VRS con y sin coinfección con BP señalando la importancia de

sospechar coqueluche en lactantes con tos y apnea14.

Por otra parte, Guinto-Ocampo y col15, compararon signos

clínicos y valores del hemograma en menores de 12 meses con

diagnóstico positivo y negativo, respectivamente, para BP.

Sus resultados mostraron que mayores niveles de leucocitos

totales, porcentaje de linfocitos y linfocitos absolutos en

sangre periférica se asociaron significativamente con test

positivos; siendo este último, el mejor predictor de

pertussis en la muestra analizada.

El diagnóstico de coqueluche en fases agudas de la

enfermedad, es posible mediante técnicas de biología

molecular (PCR) y/o cultivo en secreciones nasofaríngeas con

sensibilidad y especificidad variable según el tiempo de

evolución y especialmente por la edad del paciente. (60% en

lactantes y 10% en niños mayores)16-18; sin embargo, en el

momento de tomar decisiones frente a un paciente que ingresa

al hospital, sus resultados no están disponibles

inicialmente. Es allí donde la discriminación por elementos

de la clínica y/o de laboratorio adquiere mayor relevancia.

El objetivo de este trabajo fue comparar síntomas, signos y

estudios complementarios al ingreso en lactantes

hospitalizados con infección respiratoria aguda (IRA) por BP

y por VSR a fin de establecer marcadores que posibiliten su

predicción clínica temprana.

Material y Método

Diseño: estudio observacional, analítico, transversal, de

casos cruzados

Población, material y método. Se identificaron todos los

casos de IRA y sospecha de coqueluche incluidos en el

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones

Respiratorias vigente en el Hospital de Niños de la

Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina, durante el período

2007-2012. A todos se les realizó una toma de secreciones

nasofaríngeas (NF) para identificar virus respiratorios

(detección de antígenos virales por infmunofluorescencia).

Para los fines del presente trabajo se compararon solamente

los casos de Coqueluche con los de virus respiratorio

Sincicial (VRS). Se calculó un tamaño muestral mínimo para

una prevalencia esperada en el grupo de expuestos de 30% y

de 10% en no expuestos, con una confianza de 95% y un poder

de 80%, de 170 pacientes. El muestreo fue sucesivo. Fueron

incluidos los niños menores 6 meses de edad, previamente

sanos, con diagnóstico etiológico confirmado. Las muestras

de aspirados NF fueron obtenidas al ingreso. De ambos grupos

se registraron datos epidemiológicos (edad, sexo, fecha de

diagnóstico), clínicos (presencia de tos en accesos,

cianosis, vómitos posterior a la tos, apneas, rinitis y

sibilancias) y de laboratorio (hemograma completo con

fórmula leucocitaria del momento del ingreso). Fueron

excluidos los cuadros graves (requerimiento de UCI/UTI o

fallecidos), y los casos de etiología mixta (virus y BP).

Análisis Estadístico. Se evaluó la asociación entre los

predictores y la etiología (BP o VSR) por medio de análisis

bivariado, calculando OR con sus IC95%. La diferencia entre

medias se valoró con prueba T y entre proporciones mediante

chi cuadrado Se identificó el mejor punto de corte de

leucocitos/linfocitos para identificar BP por medio de curva

ROC con IC95%. En todos los casos se asumió un nivel de

significación p<0,05.

Aspectos Éticos. El protocolo fue aprobado por el Comité

Institucional de Ética Hospitalaria. Todos los datos fueron

manejados en forma convenientemente disociada de aquellos

que permitieran establecer la filiación de cada sujeto,

preservando la identidad de los mismos.

Resultados

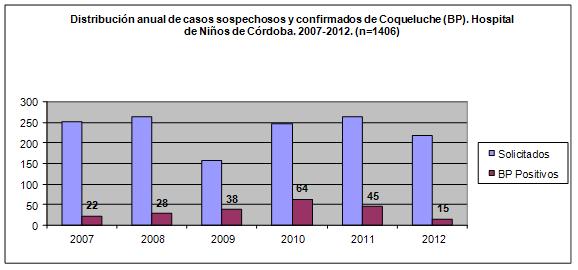

Durante el periodo estudiado (2007-2012) un total de 1406

menores de 6 meses fueron pesquizados para BP y virus

respiratorios en secreciones NF como parte del Programa de

Vigilancia Epidemiológico de IRA. Se detectaron 212 casos

positivos para BP (197 mediante técnicas de biología

molecular/PCR y 10 por cultivo) Ver Fig 1. Para el presente

análisis se excluyeron 38 casos (18%;IC95%:13-24); 25 por

coinfección BP/VSR (12%;IC95%:0,8-17) y 13 por requerir UTI

(6%; IC95%:0,3-10) (de ellos, 5 fallecidos/38%;IC%:15-67).

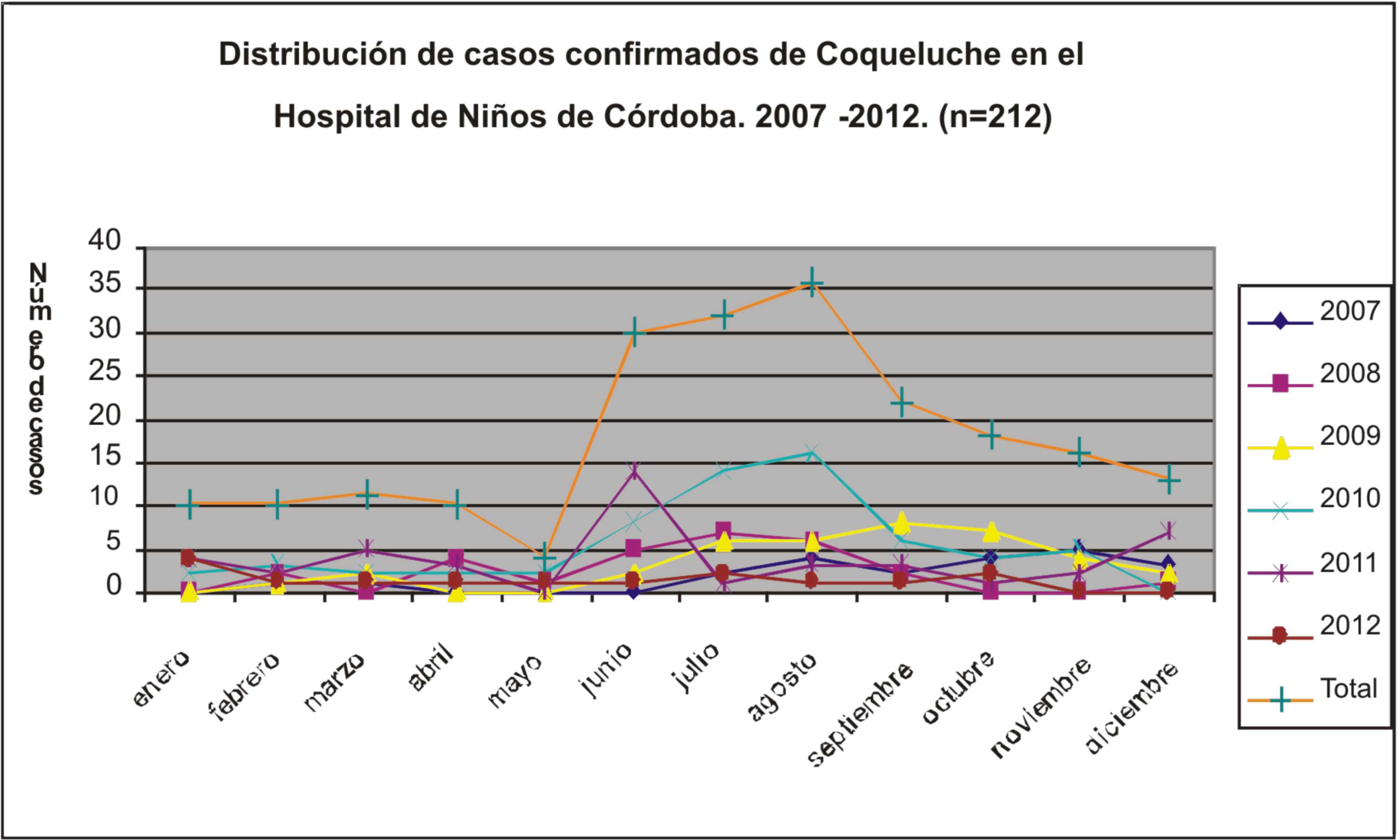

La fig 2 muestra la distribución estacional de los casos

confirmados de coqueluche durante el periodo estudiado. Se

observa un aumento de casos durante el periodo invernal

(junio-septiembre).

De los 187 casos positivos para VRS, 85 fueron excluidos

(45%;IC95%:38-52), según criterios: 25 coinfección con BP

(29%;IC95%:19-40), 45 por severidad (53%;IC95%:41-64), 15 co-morbilidades(18%;IC95%10-28).

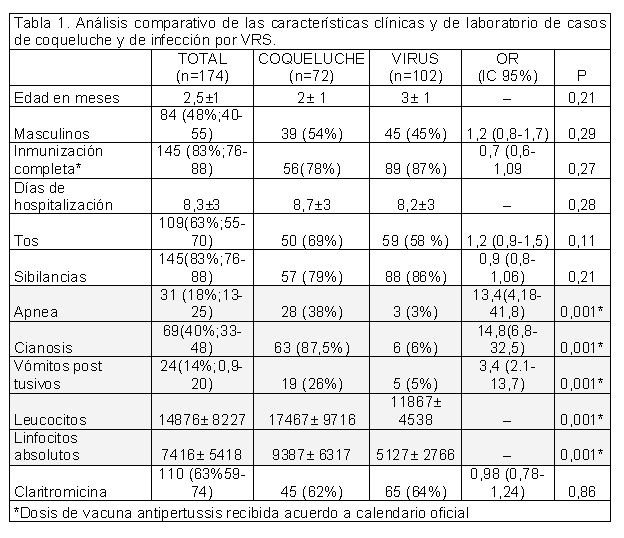

La muestra quedó constituida por 174 pacientes; 72 con BP

(41%;IC95%:33-48%) y 102 con VRS (59%;IC95%:51-66%). Sin

predominio de sexo: femeninos 90/174 (51%), edad media 2 ± 1

meses (rango 1-6). Las características clínicas y de

laboratorio de la muestra y las diferencias entre los casos

de coqueluche y de infecciones virales (VRS) se muestra en

la tabla 1. En ambos grupos se documentó sibilancias

(83%;IC95%:76-84), tos (63%;IC95%:55-70) y cianosis

(40%;IC95%:32-47), con menor prevalencia apnea

(18%;IC95%:12-24) y vómitos post tusivos (14%;IC95%:0,9-20).

El análisis bivariado mostró una fuerte asociación de los

síntomas incluidos en la definición de caso para coqueluche

con identificación de BP (apnea, cianosis, vómitos

posteriores al acceso de tos). Por lo contrario, no se

encontró diferencias con respecto a tos, ni sibilancias

(OR:1,2;IC95%:0,9-1,5;p:0,1 y OR:0,9;IC95%:0,8-1,06;p:0,2,

respectivamente)

La media de leucocitos totales en los casos de BP fue de

17467±9716/ml. El valor del recuento de linfocitos absolutos

(LA) fue significativamente mayor en los lactantes con BP

(9387± 6317 vs.5127± 2766; p<0,01). Una curva ROC identificó

>9000 cel/ml como el mejor punto del recuento de linfocitos

para diferenciar BP de VSR (área bajo la curva 0,73;

IC95%:0,64-0,81). La presencia de linfocitosis así definida

(> 9000 cel/ml se asoció significativamente con la

identificación de BP (OR:8,1; IC95%:2,9-22,7; p<0,01).

No se encontraron diferencias entra ambos grupos en lo que

respecta a días de hospitalización, tratamiento recibido, ni

prescripción de antibióticos.

|

|

|

|

|

|

Figura 1.Distribución anual de

casos sospechosos y confirmados de Coqueluche.

Hospital de Niños Santísima Trinidad de

Córdoba.2007-2012 |

Figura 2. Distribución de casos

confirmados de Coqueluche en el Hospital de Niños

Santísima Trinidad de Córdoba (2007-2012) |

Tabla 1. Análisis comparativo de las

características clínicas y de laboratorio de casos

de coqueluche y de infección por VRS |

|

Discusión

En nuestro conocimiento, este es el primer trabajo original

que se publica sobre el tema en nuestro país.

Todos los síntomas incluidos en la definición de caso

sospechoso de coqueluche estuvieron presentes en ambos

grupos (BP y VRS) con distribución variable en cada uno. En

la totalidad de la muestra analizada, la tos en accesos fue

el signo más registrado seguido de crisis de cianosis y/o

cianosis posteriores a la tos, con menor frecuencia se

presentaron vómitos postusivos o ahogos con la tos y apnea.

La definición operativa propuesta por el CDC 13, y adoptada

por instituciones locales para sospechar coqueluche, intenta

instalar en la práctica pediátrica la alta sospecha clínica

en momentos de brote epidémico. Sin embargo, durante los

meses fríos con alta prevalencia de infecciones por VRS, la

pesquisa de casos así formulada puede generar un gran

porcentaje de “falsos positivos” (85% en nuestra muestra).

Heininger y col en 199719 describieron los signos y

síntomas presentes entre más de 2500 pacientes de todas las

edades con sospecha de coqueluche, tomando la tos de más de

7 días como criterio de inclusión. La positividad

diagnóstica con esa consigna fue del 12,4% (81,6% de falsos

positivos). Entre pacientes no vacunados, con BP confirmada

por cultivo, estos autores encontraron una prevalencia mayor

de tos paroxística inicial (82%) y vómitos postusivos (53%).

En nuestro trabajo, la variable tos no mostró asociación con

los casos confirmados de BP (69% vs 58 %); este hallazgo

podría explicarse por la corta edad de los pacientes (2,5

meses), susceptibles de presentar ahogos con la tos no

necesariamente prolongada, ni en accesos (característica

presentes en pacientes mayores)13. En los estudios de

Heininger19, con pacientes de 0 a 41 años de edad (media:

4,3 años), el 90% mostraron tos por más de 4 semanas durante

su evolución, alcanzando la definición de caso típica de tos

convulsa en 97% de los casos confirmados (definición que

incorporaba la duración de la tos a los signos

característicos). Por otra parte, la presencia de apneas en

los menores de 6 meses, fue del 15,9%, cifra muy inferior a

la identificada en nuestra población (38%), probablemente

relacionada con la distribución etaria de nuestros pacientes

(90% menores de 3 meses).

Las sibilancias estuvieron presentes en la mayoría de los

casos (83%) sin asociación con ninguno de los grupos (BP:

79% vs VRS: 86%). Si bien su presencia es característica de

las infecciones virales, es un hallazgo relativamente

frecuente en casos de coqueluche en el periodo de

lactante20. La edad de los pacientes, con predisposición

anatómica y funcional a la obstrucción de las vías aéreas

podría explicar este fenómeno21. Por otra parte, no podemos

descartar la presencia de coinfección con otros agentes no

investigados. Recientemente se ha descripto una elevada

proporción con cuadros respiratorios ocasionados por

rinovirus, agente que no es sistemáticamente pesquisado

prácticamente en ningún centro del mundo22.

En nuestra serie, el promedio de positividad en la

confirmación diagnóstica para BP fue del 15%; con cifras de

casos sospechosos anuales relativamente estables durante el

periodo estudiado. Estos datos son semejantes al referido en

documentos oficiales como SIVILA (Ministerio de Salud de la

Nación) que oscilan entre 13%-18%7,23.

El recuento de linfocitos absolutos en sangre periférica se

asoció significativamente a casos de BP en lactantes menores

de 6 meses con IRA y sospecha de coqueluche. El punto de

corte con mejor sensibilidad y especificidad de LA fue de

±9000/ml. Guinto-Ocampo y col15 propusieron un punto de

corte similar (± 9400/ml), aunque las series no son

exactamente comparables: los autores analizaron casos

positivos vs. negativos para BP, resultando el valor de

linfocitos como predictor de positividad para pertussis en

lactantes con bronquiolitis.

En relación al estado de inmunización, observamos que si

bien en la mayoría de los casos de coqueluche (78%) se

registró vacunación completa para la edad, por tratarse de

lactantes muy pequeños, ningún paciente tuvo oportunidad de

completar las dosis requeridas para asegurar un estado de

inmunización adecuado. Entre las hipótesis que intentan

explicar la reemergencia de la enfermedad se cuentan, entre

otras, la acumulación de portadores adolescentes y adultos

jóvenes por pérdida de la protección ofrecida por los

esquemas de vacunación (Tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, con

dos refuerzos a los 18 meses y al ingreso escolar). En

función de los resultados de estudios epidemiológicos

reciente, en nuestro país se ha propuesto orientar las

medidas de control hacia la vacunación de mujeres

embarazadas desde la semana 20ª de gestación o en el

postparto inmediato junto a su pareja (estrategia de

“capullo”)24. Además, en el año 2008 se incorporaron al

esquema obligatorio de vacunación los refuerzos con la

triple adultos acelular a los adolescentes de entre 11 y 12

años25.

Con respecto al tratamiento, observamos que la prescripción

de antibióticos (claritromicina) en los casos de BP no

superó el 62%. Esto podría estar relacionado a las demoras

en la confirmación diagnóstica (entre 5-10 días para la

identificación de BP) que en un porcentaje de pacientes

excedió los días de hospitalización (8±2 días). Por otra

parte, sabemos que el tratamiento con antimicrobianos no ha

demostrado cambiar la evolución del cuadro clínico de

coqueluche, aunque evita la propagación de la enfermedad

entre los contactos y está recomendado para los casos graves

26. Por lo tanto, la sospecha e identificación de casos de

infección por BP, es fundamental en la práctica por la

necesidad de intervenir tempranamente a nivel clínico y

epidemiológico optimizando así las medidas terapéuticas y de

control del foco infeccioso27.

Entre los casos virales, por el contrario, más de la mitad

de los pacientes (64%) sí recibió tratamiento con

antimicrobianos (claritromicina con o sin ampicilina). Si

bien el tratamiento de las IRA ocasionadas por virus se basa

fundamentalmente en medidas de sostén, previniendo y

tratando la hipoxemia (o la insuficiencia respiratoria) que

resulta de la interacción agente-huésped, no es excepcional

su uso en cuadros de IRA. Se ha propuesto el uso de

macrólidos en el tratamiento de la bronquiolitis apelando a

sus propiedades inmunomoduladoras; sin embargo, las

evidencias no apoyan esa indicación28 por lo que no es una

pauta de rutina en nuestra institución. La sobreutilización

de antibióticos, por el contrario, promueve un aumento en la

resistencia de bacterias que colonizan las vías aéreas

superiores (como Streptococcus pneumoniae). Registros de la

Sección Microbiología del Hospital de donde provienen los

casos analizados, han evidenciado valores de resistencia de

neumococo a macrólidos que aumentaron desde 21,2% (2008) a

36%(2011)29.

Esta situación no hace más que confirmar las dificultades

existentes para decidir una medida terapéutica, a la vez que

documenta la necesidad de asumir una conducta más racional

en el uso de antimicrobianos para el tratamiento de este

tipo de pacientes.

La fortaleza más importante de este trabajo asienta en ser

el primero en nuestro país en analizar datos originales en

relación a las diferencias entre casos de BP y de VRS

aportando datos más precisos sobre la posibilidad de que

lactantes hospitalizados con diagnóstico de infección

respiratoria aguda baja puedan presentar, al ingreso, un

cuadro de coqueluche. Como debilidades debemos señalar la

posibilidad de haber incurrido en sesgos de selección e

información, especialmente en aquellos de memoria, aunque la

consistencia de nuestros datos con los de la bibliografía

hace pensar que esto podría no ser así. Por otra parte,

sabemos que la prueba diagnóstica más sensible y específica

de infección aguda es el estudio serológico para BP por lo

tanto, podría haber un subregistro de casos de coqueluche en

relación a la prevalencia encontrada. Sabemos que la

sensibilidad de la PCR es variable y depende de la situación

inmunitaria previa así como de la edad del paciente.

Concluimos que en menores de 6 meses hospitalizados por IRA,

algunos elementos clásicos de diagnóstico (apnea, cianosis y

linfocitosis) pueden ser útiles en diferenciar a los niños

con BP de aquellos con infecciones por VSR. Si bien la

sospecha clínica de casos para la identificación de BP son

medidas recomendadas para controlar la reemergencia de

coqueluche, los lactantes hospitalizados con IRA ofrecen la

oportunidad de un seguimiento particular que posibilite un

uso más racional de los antibióticos.

Referencias Bibliográficas

1.

Sangorrin A, Trenchs V, Curcoy A, García J. Tos ferina, una

entidad persistente. Enferm Infecc Microbiol Clin 2010;

28:206-7

Full text

2. Gentile A. Infección por Bordetella pertussis. Arch

Argent Pediatr 2010; 108:78-81

Full text

3. Gilberg S, Njamkepo E, Parent du Chaˆ telet I, Partouche

H, Gueirard P, Ghasarossian C, Schlumberger M, and Guiso N.

Evidence of Bordetella pertussis Infection in Adults

Presenting with Persistent Cough in a French Area with Very

High Whole-Cell Vaccine Coverage. The Journal of Infectious

Diseases 2002;186:415–8

PubMed -

Full text

4. Donoso A, León J, Ramírez M, Carrasco J. Coqueluche en

niños menores de seis meses de vida. Rev Chil Pediatr

2001;72-6

Scielo

5. Gentile A, Man C, Mistchenko A, Romanin V ,Salvay MC.

Brote de Bordetella pertussis en un hospital pediátrico. Rev

Hosp Niños Buenos Aires 2005; 47(214):211-6.

6. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Boletines

de Vigilancia Epidemiológica. Dirección Nacional de

Epidemiologia. Ministerio de Salud y Acción Social. Años

2003-2006.

7. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Boletines

de Vigilancia Epidemiológica. Dirección Nacional de

Epidemiologia. Ministerio de Salud y Acción Social. Año

2012.

8. de Greeff S C., Mooi F R, Westerhof A, Verbakel J M M,

Peeters M F, Heuvelman C J, et al. Pertussis disease burden

in the household: How to protect young infants. Clin Infect

Dis 2010; 50 (10): 1339-45

PubMed -

Full text

9. Long S. Tos ferina (Bordetella pertusis y parapertusis).

En: Behrman R, Kliegman R, Jenson B, Nelson A. Tratado de

Pediatria, editorial Elsevier España, 18ºed;2009:

pp1178-1182

10. Raymond J, Armengaud B, Gendrel D. Pertussis in young

infants: apnoea and intra-familial infection. Clin Microbiol

Infect. 2007; 13:172-5

PubMed

11. Donoso A y cols. Coqueluche grave. Estado del arte. Rev

Chil Infectol 2012; 29 (3): 290-306.

Scielo

12. Von Konog CH et al. A serologic study of organism

posibly associated with pertussislike coughing. Pediatr

Infect Dis J 1998;17:645-49.

PubMed -

Fulltext

13. Centers for Disease Control and prevention guide lines

for de controls of pertussis outbreak. Atlanta. 2009.

14. Cosnes-Lambe C, Raymond J, Chalumeau M, Pons-Catalano C,

Moulin F, Suremain N, Reglier-Poupet H, Lebon P, Poyart C,

Gendrel D. Pertussis and respiratory syncytial virus

infections, Eur J Pediatr 2008;167:1017–1019

PubMed

15. Guinto-Ocampo H, Bennett J, Attia M. Predicting

Pertussis in Infants. Pediatric Emerg 2008; 24:16-20.

PubMed

16. Wood N, McIntyre P. Pertussis: review of epidemiology,

diagnosis, managment and prevention. Pediatric Respiratory

Reviews 2008; 9:201-12

PubMed

17. Tozi A, Celentano L, Ciofi M, Salmaso S. Diagnosis and

managment of pertussis. CMAJ, 2005;172(4):509-15.

18. Van der Zee A. J infect Dis 1996;174:89-96.

PubMed -

Full text

19. Heininger U, Klich K, Stehr K and Cherry J. Clinical

Findings in Bordetella Pertussis Infections: Result of a

Prospective Multicenter Surveillance Study. Pediatrics

1997;100(6); e10.

PubMed

-

Full text

20. Piedimonte G. Pathophysiological mechanisms for the

respiratory syncytial virus-reactive airway disease link

Respiratory Research 2002, 3(Suppl 1):S21-S25.

PubMed Central

21. Mattoo S, Cherry JD. Molecular pathogenesis,

epidemiology, and clinical manifestations of respiratory

infections due to Bordetella pertussis and other Bordetella

subspecies. Clin Microbiol Rev. 2005 Apr;18(2):326-82.

Full text

22. Marcone DN, Ellis A, Videla C, Ekstrom J, Ricarte C,

Carballal G, Vidaurreta SM, Echavarría M. Viral Etiology of

Acute Respiratory Infections in Hospitalized and Outpatient

Children in Buenos Aires, Argentina. Pediatr Infect Dis J.

2013march; 3(32):105-110.

23. Boletín Integrado de Vigilancia N° 130. SE 30.

Secretaría de Promoción y programas sanitarios. Ministerio

de Salud de la Nación. Julio 2012.

24. Quian J, Cerisola A, RÜttimann R. Infecciones por

Bordetella pertussis en niños menores de un año

hospitalizados y sus contactos del hogar. Arch Pediatr Urug

2006; 77:229-36

Scielo

25. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la Nación.

Fundamentos de la vacunación en embarazadas con vacuna

Tripla Bacteriana Acelular (dTpa) Argentina 2012.

Full Text

26. Pinto L, Paulo M. Pitrez P, Luisi F, Piccoli de Mello P,

Gerhardt M, Ferlini R, Cardoso Barbosa D, Daros I, Jones M,

Stein R and Marostica P. Azithromycin Therapy in

Hospitalized Infants with Acute Bronchiolitis is Not

Associated with Better Clinical Outcomes: A

Randomized,Double-Blinded, and Placebo-Controlled Clinical

Trial. J Pediatr 2012:1-5

PubMed

27. Raymond J, Armengaud B, Gendrel D. Pertussis in young

infants: apnoea and intra-familial infection. Clin Microbiol

Infect. 2007; 13:172-5

PubMed

28. Centers for Disease Control and prevention guide lines

for de controls of pertussis outbreak. Atlanta. 2009.

29. Orecchini A. Resistencia a macrólidos de Streptococus

pneumoniae en Hospital de Niños Santísima Trinidad de

Córdoba. Libro de resúmenes de las Jornadas de Pediatría de

la Sociedad Argentina de Pediatría 2012.

|