TRABAJO ORIGINAL

Efecto de la altitud sobre el peso al nacer y eventos

perinatales adversos en dos poblaciones argentinas

Effect of high altitude on birth weight and adverse

perinatal outcomes in two argentine populations

Carlos Grandi1, José Dipierri2, Guillermo Luchtenberg1,

Angélica Moresco3, Emma Alfaro4

Revista Facultad de Ciencias

Medicas 2013; 70(2):55-62

1. Unidad

Epidemiología Perinatal y Bioestadística. Maternidad Sardá,

Buenos Aires.

2. Cátedra de Antropología Biológica I. Facultad de

Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de

Jujuy, Argentina.

3..Becaria "Ramón Carrillo - Arturo Oñativia", Ministerio de

Salud, Argentina. Maternidad Sardá, Buenos Aires, Argentina.

4. Universidad Nacional de Jujuy, CONICET

Correspondencia: Carlos Grandi. Unidad Epidemiología

Perinatal y Bioestadística, Maternidad Sardá, Buenos Aires,

Argentina

cgrandi@intramed.net

Financiamiento: este estudio fue parcialmente financiado por

una Beca "Ramón Carrillo - Arturo Oñativia", Ministerio de

Salud, Argentina (AM)

Introducción

El peso de nacimiento (PN) es a

la vez un indicador de crecimiento fetal y de salud

individual y poblacional1.Constituye el principal

determinante de la mortalidad perinatal e infantil y tiene

una fuerte asociación con la salud infantil y del adulto2-3

Resulta de interés la caracterización antropométrica de las

poblaciones humanas de altitud en las distintas fases de la

ontogénesis, en éste caso a través de la consideración del

PN y sus condicionantes fetales y maternos. Refuerzan éste

interés los antecedentes bibliográficos que indican que las

respuestas biológicas a la hipoxia hipobárica (disminución

de la presión parcial de oxigeno), a través de los cambios

antropométricos y fisiológicos, no son uniformes entre las

poblaciones residentes en diferentes ambientes de altitud4-6

.

La disminución de la saturación del O2 arterial es

suficiente para alterar el metabolismo y retrasar el

crecimiento celular5,7. La hipoxia hipobárica prenatal es

compensada por un aumento del flujo sanguíneo uterino y este

fenómeno es más notorio en las mujeres andinas o tibetanas

secularmente residentes en estos ambientes que en las de

otro origen, europeo o chino, recientemente aclimatadas8-10

.

Se ha intentado explicar la disminución del PN en la altitud

(> 2500 msnm) por el ambiente social y nutricionalmente

empobrecido asociado a este ambiente extremo y por el

estatus económico materno. Sin embargo, la disminución del

PN con el aumento de la altitud geográfica ha sido

constatada incluso en investigaciones llevadas a cabo en

países desarrollados y en regiones de un mismo país con

condiciones socioeconómicas similares, donde se pudo

verificar que la altitud geográfica “per se”, más que el

estatus económico materno, se asociarían a una disminución

del PN y una alteración de la forma corporal11. Dado que no

todos los niños nacidos de madres con hipertensión arterial

presentan un retraso del crecimiento y que esta condición es

frecuentemente observada en gestaciones que transcurren por

encima de los 2500 msnm, existe evidencia creciente de que

la hipoxia sería el factor determinante no solo del retraso

del crecimiento intrauterino, sino también de la

hipertensión gestacional y de la preeclampsia5,12.

Debido a la localización de la provincia de Jujuy sobre las

estribaciones andinas, sus poblaciones se encuentran

sometidas al efecto de la altitud geográfica, lo que no

ocurre en Buenos Aires, a nivel del mar. Además de la

hipoxia hipobárica, los ambientes de altitud imponen a las

poblaciones residentes en ellos numerosos factores

estresantes: gran amplitud térmica, baja humedad relativa,

escaso aporte nutricional y alta radiación cósmica2.

Existen antecedentes sobre la disminución del PN con el

incremento de la altura geográfica en dos provincias del

Noroeste Argentino: Jujuy y Catamarca13-18. Sin embargo, se

desconoce el comportamiento de otros indicadores

relacionadas con el tamaño alcanzado al momento del

nacimiento.

A partir de la comparación interpoblacional de los

nacimientos sucedidos en la provincia de Jujuy, distribuidos

según un gradiente altitudinal, con los de una población de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires situada al nivel del mar,

el objetivo de este estudio fue analizar la variación del PN

con la altura geográfica y su asociación con resultados

perinatales adversos (entre otros, prematurez, retraso del

crecimiento y cesárea).

Métodos

Se trata de un estudio observacional y analítico, de tipo

poblacional basado en los datos registrados en el Sistema

Informático Perinatal (SIP)19 correspondientes a los

nacimientos acaecidos entre 1996 y 2000 en la provincia de

Jujuy y en la Maternidad Sardá de Buenos Aires. La provincia

de Jujuy se dividió, según la altitud promedio en metros

sobre el nivel del mar (msnm), en cuatro regiones ecológicas

claramente definidas: Ramal (500 msnm), Valle (1200 msnm),

Quebrada (2500 msnm) y Puna (3500 msnm). La Maternidad Sarda

está situada a 20 msnm.

Se incluyeron todos los RN vivos de 24 semanas o más de edad

gestacional (EG) y más de 500 g de PN. Se excluyeron los

nacimientos con falta de información del PN, sexo, edad

gestacional, talla y peso materno, los que fueron producto

de un embarazo múltiple, presentaban una EG menor a 24

semanas o mayor a 42 semanas y malformaciones congénitas.

Los datos se aleatorizaron por medio del programa Excell®

realizándose todos los análisis estadísticos con 1000 casos

de cada región de Jujuy (total 4000) y 4000 de la Maternidad

Sardá.

Variables de resultado:

a) Prematurez (edad gestacional [EG] <37 semanas);

b) PN > 3000 g (indicador de salud recomendado por OPS 20,

categoría que debe superar el 85%; para el análisis de

riesgo se operacionalizó como <3000 g);

c) PN < 2500 g o Bajo Peso (BP);

d) PN <1500 g o Muy Bajo Peso al Nacimiento (MBP);

e) Pequeño para Edad Gestacional (PEG) (<percentilo 10 de la

curva local)21;

f) Restricción del Crecimiento Intrauterino (en inglés Fetal

Growth Ratio [FGR]), definida como la razón entre el peso al

nacer observado y la media del peso de nacimiento para cada

edad gestacional del estándar local 21. Un recién nacido fue

clasificado sin restricción del crecimiento si la FGR estaba

entre 0.90 – 1.10, con restricción leve: FGR 0.80 - 0.89,

moderada: FGR 0.75 – 0.79 (percentilo inferior a 4.3) y

severa: FGR < 0.75 (percentilo inferior a 1.7)22-23. El

punto de corte para el grupo con restricción del crecimiento

(<0.90) es aproximadamente comparable con la definición

convencional (<10º percentilo). Se incluye este abordaje

porque provee importante información clínica (porcentaje de

peso por debajo de la media);

g) Índice Ponderal (IP = 100 x PN [g]/ talla [cm]3); el

punto de corte para categorizar “restricción del

crecimiento” se operacionalizó según el primer cuartil de la

distribución (percentilo 25, IP<2.53 g/cm3). El IP es

similar al Índice de Masa Corporal (IMC), pero permite una

comparación más confiable entre individuos de diferente

estatura;

h) Edad gestacional (semanas completas) al parto por fecha

de la última menstruación (FUM) o ecografía precoz (1er

Trimestre),

i) PN (gramos);

j) Sexo del RN (femenino/ masculino);

k) Cesárea (con o sin trabajo de parto).

Variable de Exposición (E, Factor de Riesgo): Altitud

(msnm) de residencia de cada una de las madres según las 4

regiones definidas para la provincia de Jujuy y la

Maternidad Sardá.

Variables potencialmente confusoras:

a) Edad materna al

parto (años);

b) Pareja estable (SI/NO);

c) Nivel de

educación (número de años alcanzados);

d) Número de

gestaciones anteriores;

e) Número de hijos vivos anteriores;

f) Indice de Masa Corporal preconcepcional (Kg/m2);

g)

Tabaquismo (SI/NO);

h) Hipertensión arterial previa (HTA,SI/NO,

> 140 mm Hg [sistólica] o > 90 mm Hg [diastólica]);

i) Preeclampsia (SI/NO, HTA más proteinuria [mét.cualitativo >

1+, o 300 mg /l en 24 hs);

j) Infección urinaria (SI/NO); k)

Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU, SI/NO).

Análisis estadístico

El análisis estadístico incluyó el cálculo de medidas de

tendencia central (media, mediana y proporciones) y medidas

de dispersión (desviación estándar [DS], intervalo

intercuartil e intervalo de confianza del 95% [IC 95%]).

Para la comparación de variables continuas a través de las

regiones se emplearon, según la distribución, las pruebas

ANOVA y Kruskall-Wallis y la prueba de Chi2 para la

comparación de proporciones y el análisis de tendencias. El

riesgo bivariado se calculó mediante el Odds Ratio (OR, IC

95%). También se calculó el Riesgo Atribuible Poblacional (RAP)

y su intervalo de confianza al 95%.

El potencial efecto confusor de reconocidos factores sobre

la asociación entre las variables analizadas y la altitud se

exploraron mediante modelos de regresión logística múltiple

(incondicional). La calibración (confiabilidad) del modelo

se estimó según la prueba de Hosmer-Lemeshow, mientras que

la discriminación (resolución) se realizó mediante la curva

ROC, que diferencia entre individuos con y sin el evento de

interés en función de las variables que lo componen. Debido

a la existencia de datos faltantes en algunas variables el

número de registros varió según los análisis. Un valor p

menor de 0.05 fue considerado como indicador de

significación estadística. Se utilizaron los programas

Statistica 7.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA), Stata 9.0 (College

Station, Texas, USA) y EPIDAT 2.0 (OPS/OMS y Xunta de

Galicia).

Resguardo ético : Este estudio fue revisado y aprobado por

el Comité de Ética de Investigación del Hospital Materno

Infantil Ramón Sardá.

Resultados

Entre 1996 y 2000 el número total de RN vivos en Jujuy fue

de 56857 y en la Maternidad Sardá de 32374. Para ese mismo

período el SIP de Jujuy incluía 46249 registros (81.3 %),

mientras que el de la Maternidad Sardá 31370 (96.9 %). Luego

de aplicar los criterios de selección quedaron 31763 (68.6%)

registros en Jujuy y 19611 (62.5 %) en Sardá. Según la

altitud de Jujuy los registros se distribuyeron en Ramal (n

= 7502), Valle (n = 19440), Quebrada (n = 1320) y Puna (n =

3501).

El porcentaje de datos excluidos se distribuyó de la

siguiente manera: a) falta del PN (Jujuy 0.15%, Sardá 0.07

%); b) embarazo múltiple (Jujuy 1.40%, Sardá 1.88 %); c)

malformaciones congénitas (Jujuy 0.77%, Sardá 2.0%); d)

falta de talla materna (Jujuy 23.9 %, Sardá 25.4%); e) falta

de peso materno (Jujuy 0.71%, Sardá 0.31%) f) EG menor a 24

semanas o mayor a 42 semanas (Jujuy 4.38%, Sardá 7.7 %).

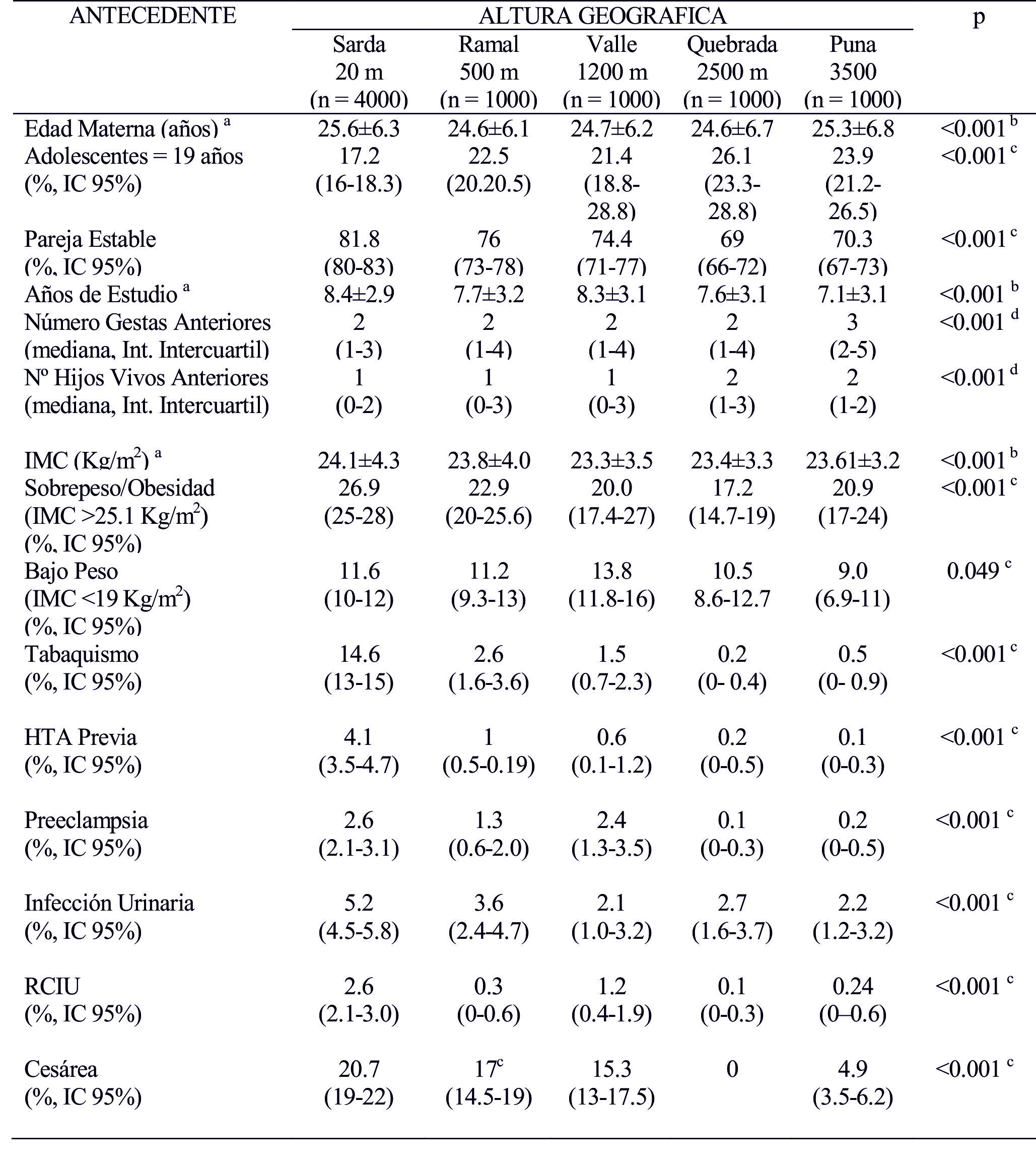

La Tabla 1 muestra los antecedentes maternos y del embarazo

actual por regiones. Se presentaron

diferencias

estadísticamente significativas entre regiones, observándose

mayor frecuencia de madres adolescentes (<19 años) en las

tierras altas y frecuencias más elevadas de pareja estable,

años de estudio, sobrepeso-obesidad (IMC>25.1 Kg/m2),

tabaquismo, HTA previa, preeclampsia, infección urinaria,

RCIU y terminación cesárea en las tierras bajas (Sarda,

Ramal y Valle).

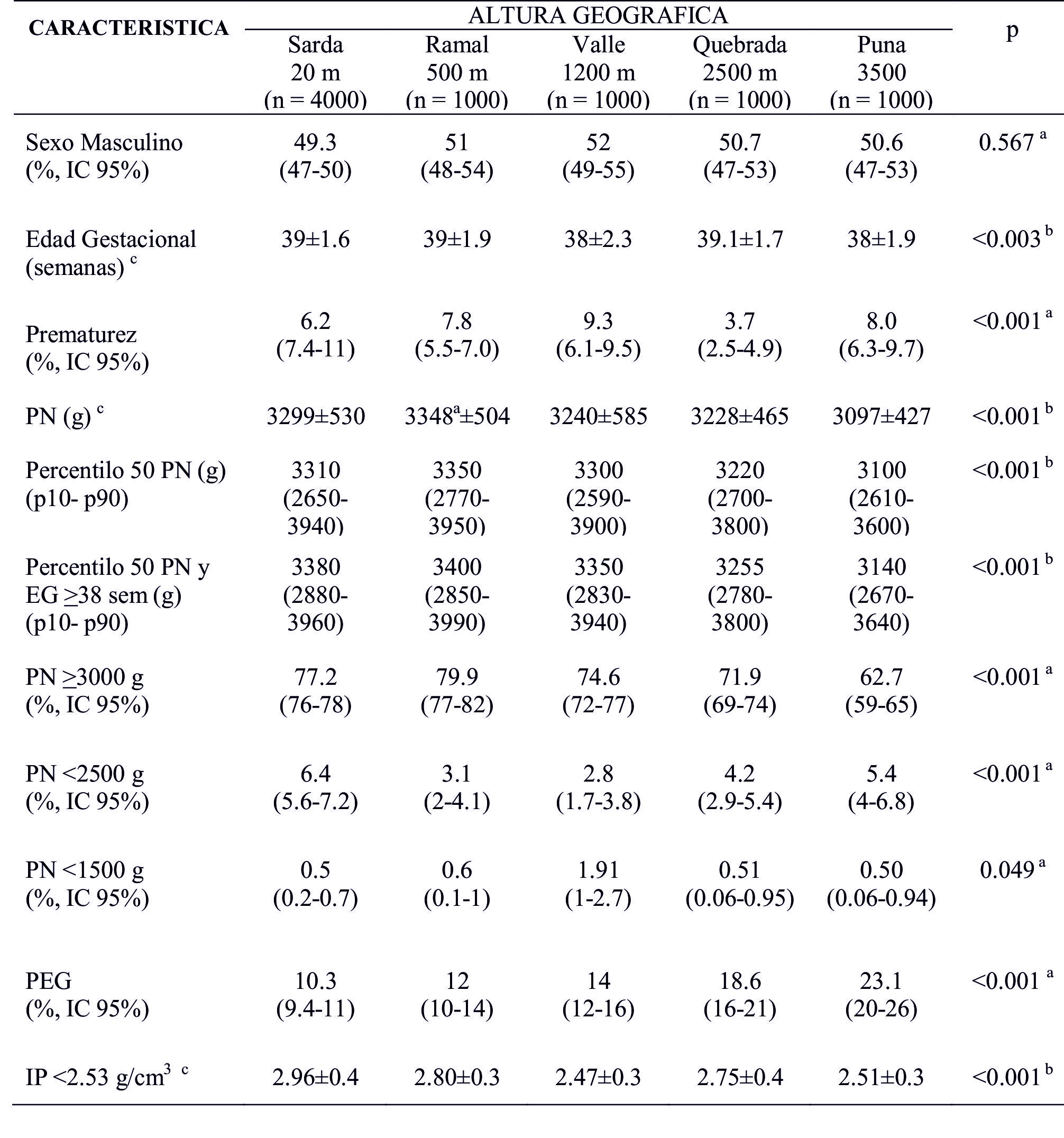

El PN se relacionó inversamente con la altitud geográfica al

igual que el PN >3000 g (p <0.001). Los valores más elevados

de BP en Jujuy se observaron en las regiones de la altura,

mientras que la prevalencia de prematurez, PEG (Tabla 2) y

FGR leve y severa (Tabla 3) mostraron una relación creciente

con la altitud, llegando estas dos últimas a duplicar en la

Puna a los valores observados en la Maternidad Sardá

(p<0.001). Según el sexo, los varones fueron más pesados que

las mujeres (3311+530 g vs 3216+504 g; p<0.001),

manteniéndose esta diferencia en todos los niveles de

altitud (datos no presentados).

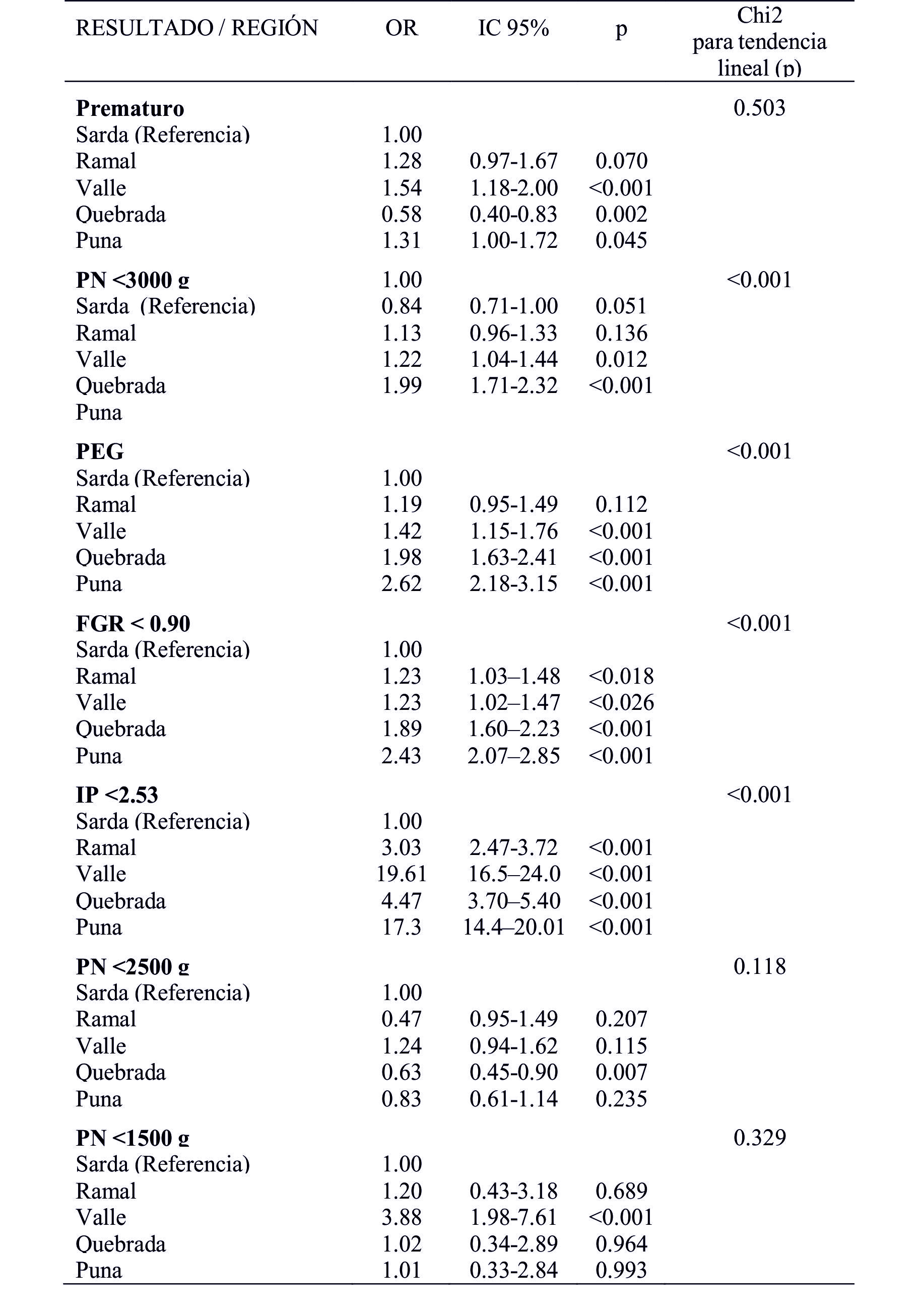

En el análisis por regiones se observó que, mientras las

tendencias para prematurez, BP y MBP no fueron

significativas, el PN<3000 g, PEG,FGR <0.90 e IP <2.53

mostraron una tendencia mayor al doble y estadísticamente

significativa con la altitud (Tabla 4).

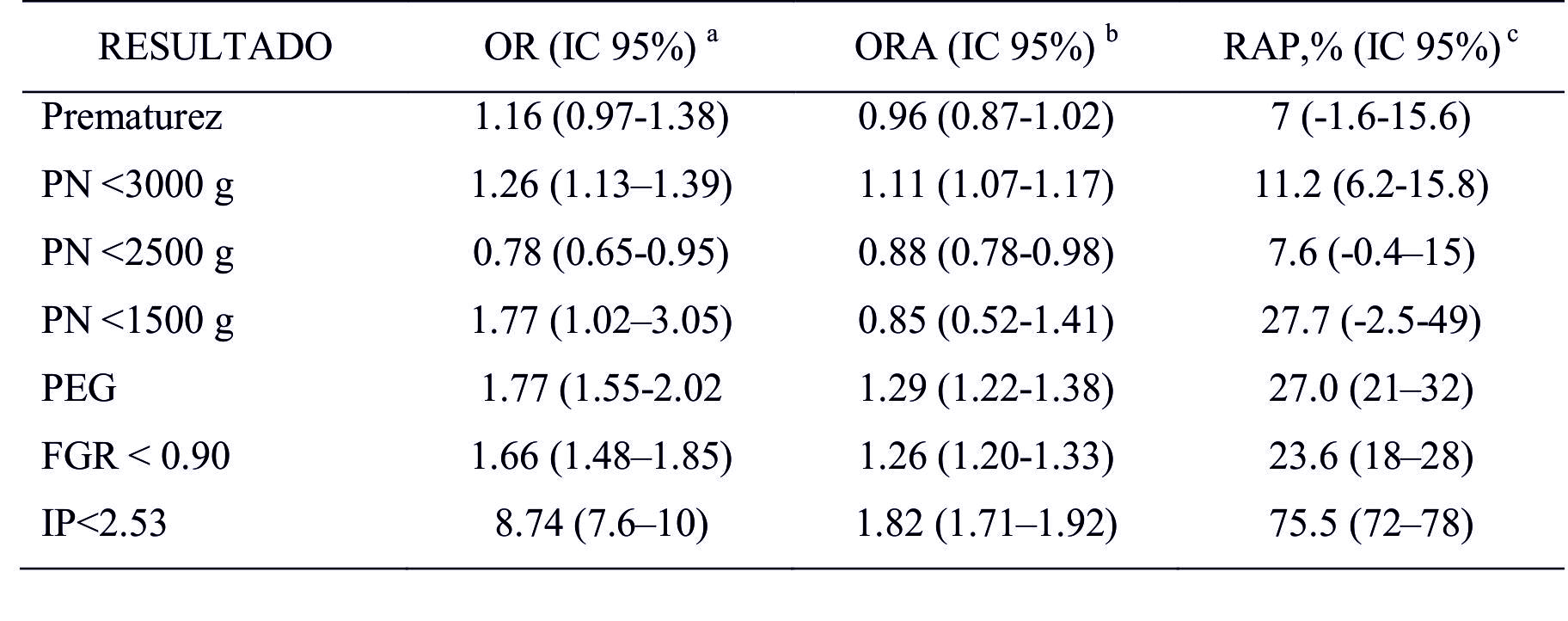

La Tabla 5 presenta los riesgos crudos y ajustados entre

resultados perinatales adversos y altitud. Se pudo apreciar

que, luego del ajuste, los riesgos de PN<3000 g, PEG, FGR <

0.90 disminuyeron levemente aunque persistiendo su

asociación independiente con la altitud geográfica (p.ej,

por cada aumento en la altitud según la región el riesgo de

PEG aumentaba 1.29 veces). El riesgo de IP<2.53 y prematurez

que disminuyeron luego del ajuste puede explicar la pérdida

de la significación estadística en MBP, mientras que para BP

se observó un leve efecto protector.Todos los modelos

mostraron adecuada calibración y poder de discriminación

(datos no presentados).

|

|

|

|

|

| tabla 1 |

tabla 2 |

tabla 3 |

tabla 4 |

tabla 5 |

Es de resaltar que tres indicadores de mayor severidad del

compromiso del tamaño al nacer (PEG, FGR <0.90 e IP<2.53),

mostraron un RAP superior al 20% y estadísticamente

significativos (Tabla 5).

Discusión

Existen muy pocos antecedentes

en la literatura sobre el impacto de la altura geográfica

sobre el PN controlando el efecto de variables confusoras

sociodemográficas y médicas5,24. La proporción de casos

excluidos, debido a falta de datos, fue similar en Jujuy y

en la Maternidad Sardá ( 31.% y 37.5%, respectivamente) y

podría llevar a una leve subestimación de los riesgos

ajustados; no obstante, éstos fueron bastante similares al

del análisis univariado (Tabla 5). También podría suponer un

sesgo de selección; sin embargo, por la similitud en las

proporciones de los factores excluidos se asume que este

procedimiento fue aleatorio y que no compromete los

resultados obtenidos. Es posible que se hayan omitido

variables potencialmente confusoras; no obstante, la

inclusión de factores de riesgo de baja frecuencia

probablemente no hubiera cambiado sustancialmente los OR de

la asociación entre la altitud y el tamaño al nacer.

Este estudio demuestra que tanto el PN como aquellos

indicadores de severo compromiso del crecimiento

intrauterino se asocian independientemente con la altitud

geográfica. Más aún, tanto el percentilo 50 del PN así como

el percentilo 50 del PN en RN a término mostraron una

sistemática reducción con la altitud, que osciló de 3350 g a

3100 g y de 3400 g a 3140 g respectivamente, mientras que el

BP se incrementó un 74% en la provincia de Jujuy (Tabla 2).

Comparados con Ramal, los RN en la región de la Puna pesaron

251 g menos.

Se incluyeron solamente RN vivos, por lo que la relación

entre altitud y tamaño podría haber estado ligeramente

subestimada debido a la elevada tasa de muertes fetales en

la altitud25,26.

La baja prevalencia de RCIU en Jujuy concuerda con lo

publicado13-15 no así para los trastornos hipertensivos del

embarazo que son tres veces más frecuentes en la altitud12,26

. Esto podría explicarse por: 1) criterios diagnósticos

diferentes; 2) variaciones poblacionales; 3) tabaquismo; 4)

efecto protector de la multiparidad y 5) subregistro27. De

acuerdo a Keyes et al.24 la altitud y la hipertensión

asociada al embarazo (con o sin proteinuria) actúan

aditivamente, cada una contribuyendo separadamente y en

partes iguales a la restricción del PN asociada a la

altitud. Los resultados de este trabajo concuerdan con los

hallazgos en el Tibet, donde las mujeres están protegidas de

un incremento en la incidencia de preeclampsia asociada a la

altitud9.

En este estudio se observó que en la provincia de Jujuy el

BP , PEG y FGR <0.90 mostraron tendencia creciente con

respecto a la altitud (p<0.001), mientras que el PN y PN

>3000 g mostraron lo opuesto (p<0.001). Sin embargo, las

prevalencias de BP y MBP no superaron, en ninguna de las

regiones, los valores propuestos por la OMS (15% y 2%

respectivamente)20 para considerar que una población se

encuentra expuesta a un alto riesgo de mortalidad y

morbilidad fetal e infantil. Los porcentajes más altos de

todos los indicadores de compromiso del crecimiento (excepto

MBP) se presentaron en las regiones de las tierras altas

(Puna y Quebrada), concordando con tres estudios anteriores

de la misma región13-15. Estos resultados apoyarían la

hipótesis que plantea que en las regiones de altitud, por un

mecanismo evolutivo, se produciría una eliminación prenatal

de los MBP 25. Más aun, luego de ajustar para covariados, el

riesgo de BP disminuyó en el límite de la significación

estadística en comparación con la Maternidad Sardá (Tabla

5).

Dipierri et al.15 y Ocampo et al.14 al analizar la

distribución regional del BP y MBP de los niños nacidos en

1992 y entre 1983-1995 en la provincia de Jujuy, llegaron a

similares resultados.

El hecho de que la tendencia de los RN < 1500 g según la

altura esté en el límite de la significación estadística se

atribuye a: i) escaso tamaño muestral y ii) a que tanto el

PN < 2500 g como el PN< 1500g incluyen a la prematurez y a

los indicadores de restricción del crecimiento que fueron

estadísticamente muy significativos (Tabla 2).

Cabe señalar que el Hospital Sardá, la maternidad pública

más grande de Buenos Aires, concentra embarazos de alto

riesgo, lo que explica la elevada prevalencia de PN<2500g ,

IP<2.53 g/cm3 y cesáreas en comparación con las regiones de

Jujuy.

Se debe destacar que en Jujuy el PN disminuyó en promedio

83.6 g cada 1000 m de altitud, similar a lo observado en

Colorado (USA), un efecto comparable al tabaquismo materno,

primiparidad o déficit del control prenatal28. En realidad,

esta relación es curvilínea, con reducciones más evidentes

por encima de los 2000, sugiriendo un efecto de umbral, más

allá del cual pequeñas reducciones en el aporte de O2

podrían disminuir notablemente la oxigenación fetal.

Resultados similares se hallaron en el Noroeste de Argentina

13-17, así como en comunidades recientemente aclimatadas

9,12. El enlentecimiento del crecimiento fetal comenzaría

entre la 25ª y 29a semanas de gestación en niños nacidos a

4300 msnm versus 300 msnm y la restricción sería del tipo

asimétrica 29. Esta adaptación no sólo se traduciría a

través de la disminución del PN sino también del peso de la

placenta, con placentas más pesadas en promedio e índices

placentarios más altos en regiones de altitud que a nivel

del mar30.

El patrón de crecimiento y desarrollo en la altitud también

constituye una respuesta a un ambiente social limitado en

energía31. Las poblaciones de altitud jujeñas se

caracterizan por altos índices de desnutrición proteico-calórica

y porcentajes elevados de necesidades básicas insatisfechas

32, siendo el grupo materno-infantil el más vulnerable, lo

que incide negativamente en el crecimiento intrauterino1,33

.

En conclusión, este estudio demuestra que la altitud

geográfica se asocia independientemente con el PN y varios

indicadores de compromiso del crecimiento fetal (PN<3000 g,

PEG, FGR < 0.90 e IP<2.53). Dado el impacto de la reducción

del PN en el riesgo de resultados perinatales adversos y de

enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta

resulta necesario evaluar esta relación en otras

poblaciones, independientemente de su localización

altitudinal.

Conflicto de

Interés

Los autores declararan la ausencia de conflictos de

interés potenciales. |

Referencias bibliográficas

1. Grandi C, Dipierri J. Tendencia secular del peso de

nacimiento en Argentina (1992-2002): un estudio poblacional.

Arch Argent Pediatr 2008; 106:219-25.

2. Bejarano I, Alfaro E, Dipierri J, Grandi C. Variabilidad

interpoblacional y diferencias ambientales, maternas y

perinatales del peso al nacimiento. Rev Hosp Matern Infant

Ramon Sarda 2009. 28:29-39.

3. Barker D (Ed.) The fetal and infant origins of adult

disease. British Medical Journal Books. London, 1992.

4. Moore L. Fetal growth restriction and maternal oxygen

transport during high altitude pregnancy. High Alt Med Biol

2003; 4:141-56.

5. Moore L, Charles S, Julian C. Humans at high altitude:

hypoxia and fetal growth. Respir Physiol Neurobiol 2011;

178:181-90.

6. Beall C, Decker M, Brittenham G, Kushner I, Gebremedhin

A, Strohl K. An Ethiopian pattern of human adaptation to

high-altitude hypoxia. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;

99:17215–18.

7. Bogin B. Patterns of human growth. Cambridge Studies in

Biological Anthropology. Cambridge University Press, 1988.

8. Rockwell L, Vargas E, Moore L. Human physiology

adaptations to pregnancy: inter and intraspecific

perspectives. Am J Hum Biol 2003;15:320-41.

9. Moore L, Zamudio S, Zhuang J, Sun S, Droma T. Oxigen

transport in tibetan women during pregnancy at 3658 m. Am J

Phys Anthropol 2001; 114:42-53.

10. Moore L, Young D, Droma T, Zhuang J, Zamudio S. Tibetan

protection from intrauterine growth restriction (IUGR) and

reproductive loss at high altitude. Am J Hum Biol 2001;

13:635– 44.

11. Giussani D, Phillips S, Anstee S, Barker D. Effects of

altitude versus economic status on birth weight and body

shape at birth. Pediatr Res 2001; 49:490-94.

12. Julian C. High altitude during pregnancy. Clinics in

Chest Medicine 2011; 32:21–31.

13. Alvárez P, Dipierri J, Bejarano I, Alfaro E. Variación

altitudinal del peso al nacer en la provincia de Jujuy. Arch

Argent Pediatr 2002; 100:440-7.

14. Ocampo S, Dipierri J, Russo A. Efecto de la variación

altitudinal en el bajo y muy bajo peso al nacimiento en la

Provincia de Jujuy (República Argentina). Rev Esp Antropol

Biol 1993; 14:9 -19.

15. Dipierri J, Ocampo S, Olguín M, Suárez D. Peso al

nacimiento y altitud en la Provincia de Jujuy. Cuadernos

FHYCS-UNJU 1992;3:156-66.

16. Lomaglio D, Marrodán M, Verón J, Díaz M, Gallardo F,

Alba et al. Peso al Nacimiento en Comunidades de Altitud de

la Puna Argentina: Antofagasta De La Sierra (Catamarca).

Antropo 2005; 9:61-70.

17. Moreno-Romero S, Marrodán Serrano M, Dipierri J. Peso al

nacimiento en ecosistemas de altitud, Noroeste argentino.

Susquets. Observatorio Medioambiental 2003; 6:161-76.

18. Alfaro E, Grandi C, Dipierri J, Quero L. Birthweight and

child mortality in highlands populations of Jujuy province

(Argentina). Pediatr Res 2005; 17:57:923.

19. CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología y

Desarrollo Humanos) OPS/ OMS. Sistema Informático Perinatal.

Publicación Científica Nº 1203. Montevideo, Uruguay, 1990.

20. OMS (Organización Mundial de la Salud). El estado

físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de

un Comité de Expertos de la OMS. Series de Informes Técnicos

N° 854, 1995.

21. San Pedro M, Grandi C, Larguía M, Solana C. Estándar de

peso para la edad gestacional en 55.706 recién nacidos sanos

de una maternidad publica de Buenos Aires. Medicina (Bs As)

2001. 61:15-22.

22. Kramer M, Olivier M, Mc Lean F. Impact of intrauterine

growth retardation and body proportionality on fetal and

neonatal outcome. Pediatrics 1990; 86:707–13.

23. Sanderson D, Wilcox M, Johnson I. The individualized

birthweight ratio: a new method of identifying intrauterine

growth retardation. Br J Obstet Gynaecol. 1994; 101:310-14.

24. Keyes L, Armaza J, Niermeyer S, Vargas E, Young D, Moore

L. Intrauterine growth restriction, preeclampsia and

intrauterine mortality at high altitude in Bolivia. Pediatr

Res 2003; 54:20-5.

25. Beall C. Optimal birthweights in Peruvian population at

high and low altitudes. Am J Phys Anthropol 1981; 56:209-16.

26. Palmer S, Moore L, Young D, Cregger B, Berman J, Zamudio

S. Altered blood pressure course during normal pregnancy and

increased preeclampsia at high altitude (3100 meters) in

Colorado. Am J Obstet Gynecol 1999; 80:1161–68.

27. Cnattingius S, Forman M, Berrendees H, Graubard B,

Isolato L. Effect of age, parity and smoking on pregnancy

outcome: a population-based study. Am J Obstet Gynecol 1993;

168: 16-21.

28. Jensen G, Moore L. The effect of high altitude and other

risk factors on birthweight: independent or interactive

effects? Am J Public Health 1997; 87:1003 –7.

29. Krampl E, Lees C, Bland J, Dorado J, Gonzalo M, Campbell

S. Fetal biometry at 4300 m compared to sea level in Peru.

Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16:9–18.

30. Mayhew T, Jackson M, Haas J. Oxygen diffusive

conductance of human placenta from term pregnancies at low

and high altitudes. Placenta 1990; 11: 493-503.

31. De Meer K, Bergman R, Kusner JS, Voorhoeve H.

Differences in physical growth of Aymaras and Quechua

children living at high altitude in Peru. Am J Physc

Anthropol 1993; 90:59-75.

32. Isla A. Diagnóstico de la situación de la provincia de

Jujuy. Documento de Trabajo UNICEF, 1992.

33. Guimarey L, Carnese F, Puciarelli H. La influencia

ambiental en el crecimiento humano. Ciencia Hoy 1995;

5:41-7.

|